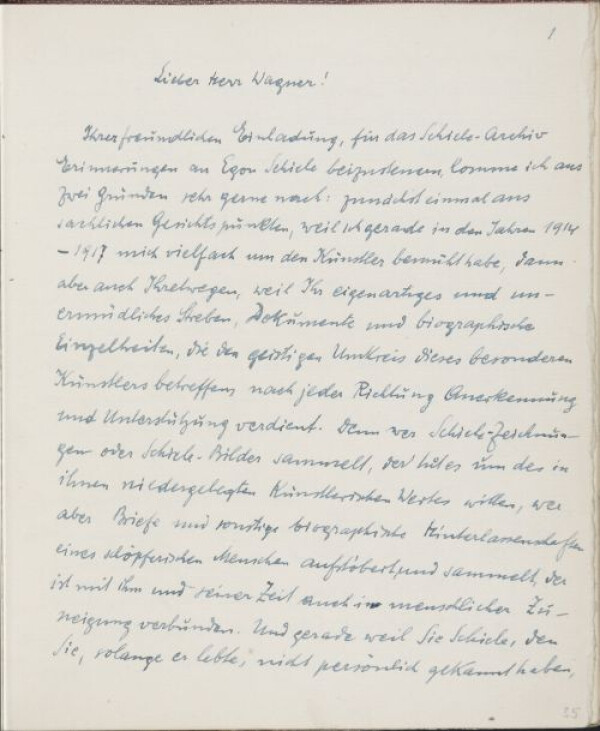

Beitrag von Leopold Liegler für das „Erinnerungsbuch Egon Schiele“

Albertina, Wien

ESDA ID

2565

Nebehay 1979

Nicht gelistet/Not listed

Bestandsnachweis

Albertina, Wien, Inv. ESA 508/35–44

Ort

Wien

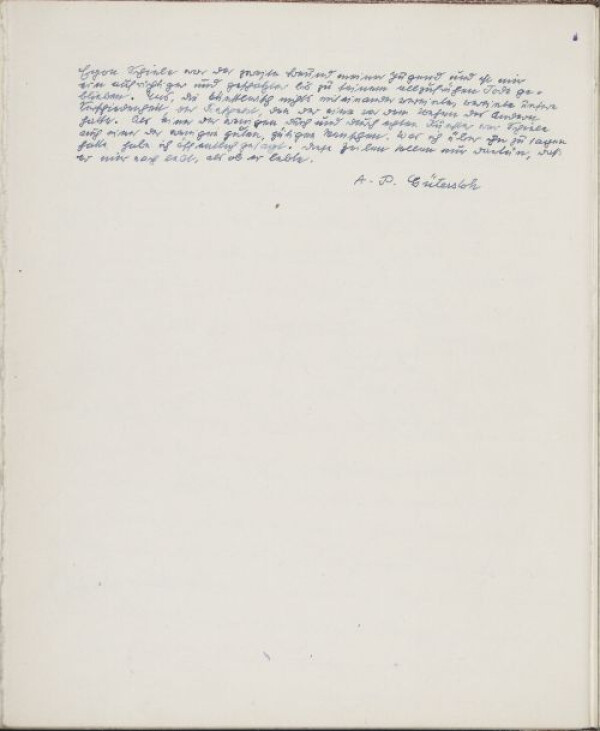

Datierung

11.1943 (eigenhändig)

Material/Technik

Schwarze Tinte auf Papier

Maße

19 x 15,5 cm (Seite)

Transkription

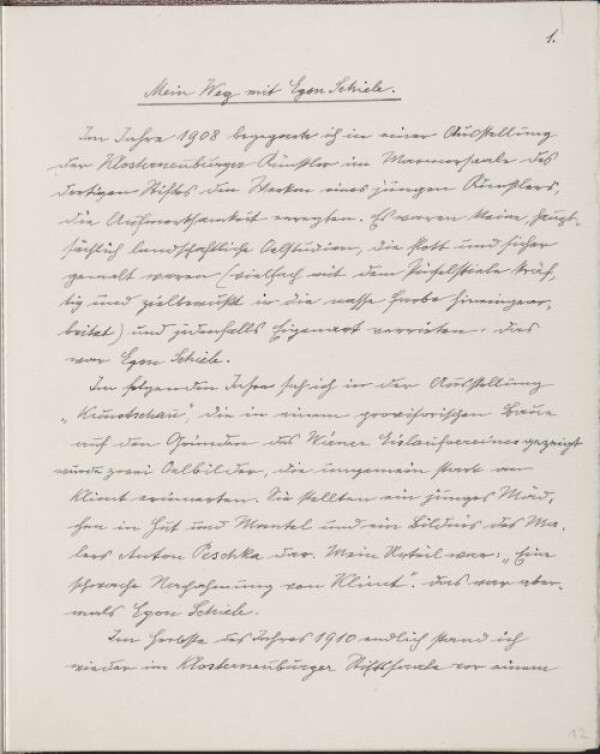

Lieber Herr Wagner!

Ihrer freundlichen Einladung, für das Schiele-Archiv

Erinnerungen an Egon Schiele beizusteuern, komme ich aus

zwei Gründen sehr gerne nach: zunächst einmal aus

sachlichen Gesichtspunkten, weil ich gerade in den Jahren 1914

– 1917 mich vielfach um den Künstler bemüht habe, dann

aber auch Ihretwegen, weil Ihr eigenartiges und un-

ermüdliches Streben, Dokumente und biographische

Einzelheiten, die den geistigen Umkreis dieses besonderen

Künstlers betreffen, nach jeder Richtung Anerkennung

und Unterstützung verdient. Denn wer Schiele-Zeichnun-

gen oder Schiele-Bilder sammelt, der tut es um des in

ihnen niedergelegten künstlerischen Wertes willen, wer

aber Briefe und sonstige biographische Hinterlassenschaften

eines schöpferischen Menschen aufstöbert, und sammelt, der

ist mit ihm und seiner Zeit auch in menschlicher Zu-

neigung verbunden. Und gerade weil Sie Schiele, den

Sie, solange er lebte, nicht persönlich gekannt haben,

||

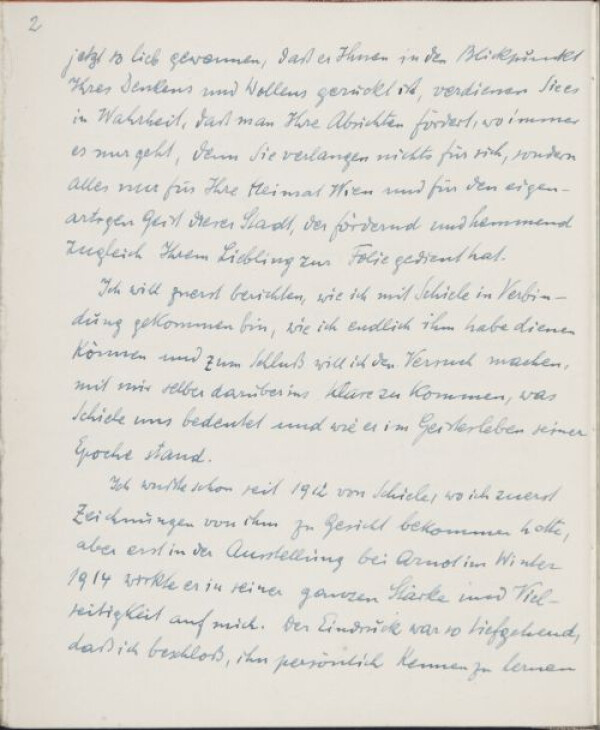

jetzt so lieb gewonnen, daß er Ihnen in den Blickpunkt

Ihres Denkens und Wollens gerückt ist, verdienen Sie es

in Wahrheit, daß man Ihre Absichten fördert, wo immer

es nur geht, denn Sie verlangen nichts für sich, sondern

alles nur für Ihre Heimat Wien und für den eigen-

artigen Geist dieser Stadt, der fördernd und hemmend

zugleich Ihrem Liebling zur Folie gedient hat.

Ich will zuerst berichten, wie ich mit Schiele in Verbin-

dung gekommen bin, wie ich endlich ihm habe dienen

können und zum Schluß will ich den Versuch machen,

mit mir selber darüber ins Klare zu kommen, was

Schiele uns bedeutet und wie er im Geistesleben seiner

Epoche stand.

Ich wußte schon seit 1912 von Schiele, wo ich zuerst

Zeichnungen von ihm zu Gesicht bekommen hatte,

aber erst in der Ausstellung bei Arnot im Winter

1914 wirkte er in seiner ganzen Stärke und Viel-

seitigkeit auf mich. Der Eindruck war so tiefgehend,

daß ich beschloß, ihn persönlich kennen zu lernen

||

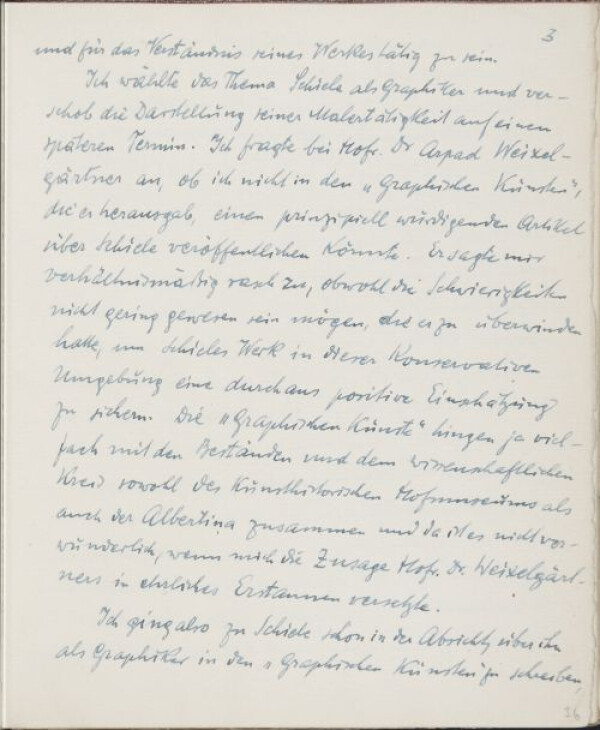

und für das Verständnis reines Werkes tätig zu sein.

Ich wählte das Thema Schiele als Graphiker und ver-

schob die Darstellung seiner Malertätigkeit auf einen

späteren Termin. Ich fragte bei Hofr.[at] Dr Arpad Weixel-

gärtner [!] an, ob ich nicht in den „Graphischen Künsten“,

die er herausgab, einen prinzipiell würdigenden Artikel

über Schiele veröffentlichen könnte. Er sagte mir

verhältnismäßig rasch zu, obwohl die Schwierigkeiten

nicht gering gewesen sein mögen, die er zu überwinden

hatte, um Schieles Werk in dieser konservativen

Umgebung eine durchaus positive Einschätzung

zu sichern. Die „Graphischen Künste“ hingen ja viel-

fach mit den Beständen und dem wissenschaftlichen

Kreis sowohl des Kunsthistorischen Hofmuseums als

auch der Albertina zusammen und da ist es nicht ver-

wunderlich, wenn mich die Zusage Hofr. Dr. Weixelgärt-

ners [!] in ehrliches Erstaunen versetzte.

Ich ging also zu Schiele schon in der Absicht, über ihn

als Graphiker in den „Graphischen Künsten“ zu schreiben,

||

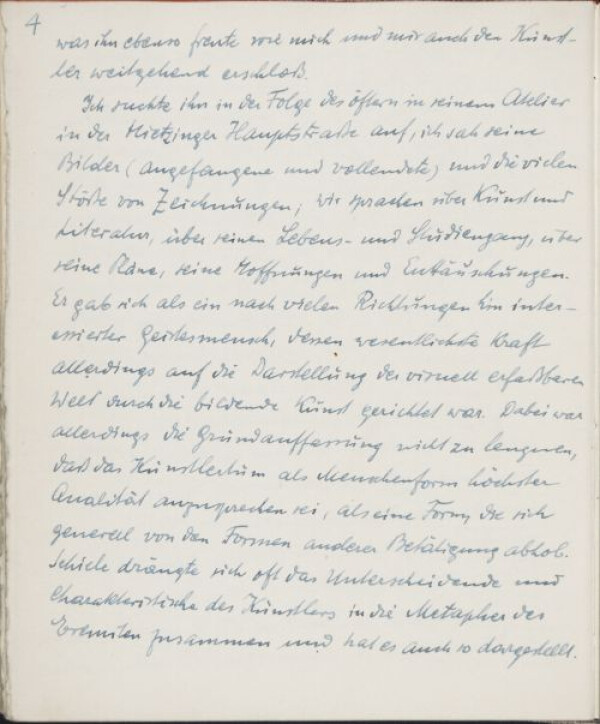

was ihn ebenso freute wie mich und mir auch den Künst-

ler weitgehend erschloss.

Ich suchte ihn in der Folge des öfteren in seinem Atelier

in der Hietzinger Hauptstraße auf, ich sah seine

Bilder (angefangene und vollendete) und die vielen

Stöße von Zeichnungen; wir sprachen über Kunst und

Literatur, über seinen Lebens- und Studiengang, über

seine Pläne, seine Hoffnungen und Enttäuschungen.

Er gab sich als ein nach vielen Richtungen hin inter-

essierter Geistesmensch, dessen wesentliche Kraft

allerdings auf die Darstellung der visuell erfaßbaren

Welt durch die bildende Kunst gerichtet war. Dabei war

allerdings die Grundauffassung nicht zu leugnen,

daß das Künstlertum als Menschenform höchster

Qualität anzusprechen sei, als eine Form, die sich

generell von Formen anderer Betätigung abhob.

Schiele drängte sich oft das Unterscheidende und

Charakteristische des Künstlers in die Metapher des

Eremiten zusammen und hat es auch so dargestellt.

||

Er kam da einer Auffassung Rilkes nahe, dessen Art

Kunst zu erleben und zu werten bei Schiele merkwürdig

ähnlich wieder aufklingt. Manches aus Rilkes Roman

„Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ findet

sein Analogon in Schieles Werkgesinnung. Es wäre nicht

ausgeschlossen, daß Schiele diese Arbeit Rilkes gekannt

hat (mit Rilkes Gedichten war er immerhin vertraut),

doch reicht die Atmosphäre der Zeit vollständig aus,

die faszinierende Kraft des Häßlichen, die Exklusivität

des Künstlers und einen gewissen Hang zum Narzissmus,

der für diese Zeitspanne bei Rilke charakteristisch wird,

auch bei Schiele irgendwie durchzuspüren. Jedenfalls

war Schiele auch literarischen Einflüssen zugänglich,

wenn auch sein eminent gestalten- und formen-

hungriges Auge ihn davor bewahrt hat, Literatur

auch zu malen.

Doch will ich es mir zum Schluß aufsparen, das

Phänomen Schiele in die Zeit einzuordnen, vor-

läufig soll erzählt werden, daß Schiele noch

einige Zeit seine Freiheit genoß, bis er ur-

||

plötzlich – keiner hätte es für möglich gehalten –

zum Militärdienst für tauglich erklärt und

nach einer für ihn schwierigen Rekrutenaus-

bildung zum Wachdienst bestimmt wurde.

Ursprünglich in der Nähe Wiens stationiert, wurde

er dann in das Kriegsgefangenenlager nach

Mühling kommandiert. Von da ab war es ihm

weder möglich auf längere Zeit nach Wien zu

kommen, noch auch während seiner Dienstzeit sich

regelmäßig und wesentlich in seiner Kunst

zu betätigen. Schiele litt darunter sehr stark;

nur seine Frau, die in der Mühlinger Gegend

sich einquartiert hatte, milderte einigermaßen

seine Isolierung. Aufenthalte in Wien,

Samstag und Sonntag über, genügten nicht,

da kam Schiele eines Tages mit der Bitte zu

mir, ich möge ein Gesuch an das Kriegs-

pressequartier um Versetzung nach Wien

eventuell um Berufung als Kriegsmaler

||

von Gustav Klimt, Josef Hoffmann, Otto Wagner

und Direktor Haberditzl von der Modernen Gale-

rie unterfertigen zu lassen. Ich tat es, aber es hatte

nicht den geringsten Erfolg.

In meiner Ratlosigkeit und Hilfsbereitschaft erzählte

ich einmal den Fall Schiele einem kleinen Oberleut-

nant (Karl Grünwald). Er war vor dem Krieg

Antiquitätenhändler gewesen und war nun bemüht,

mit jungen Leuten der Literatur in Kontakt zu

kommen. Er hatte hiebei den Ehrgeiz, solchen

Künstlernaturen oder was er dafür hielt, nach

Möglichkeit die Härten des Militärdienstes

erleichtern zu helfen.

Sein Einfluß beruhte auf seiner Stellung als

Leiter einer Konsumanstalt zur Belieferung

der Offizierskantinen an der Front. In dieser

seiner Eigenschaft kam er mit vielen hohen Offizie-

ren in Kontakt und traute sich zu, sie gelegent-

lich für kleine persönliche Bitten zugänglich zu

finden, so daß es immerhin nicht leeres Versprechen

||

schien, als er Schiele tröstete und in Aussicht stellte,

ihn von Mühling nach Wien in seine Konsum-

Anstalt transportieren zu lassen. Es war dies

eine weitverzweigte militärische Einkaufs- und

Verteilungsstelle und hatte ihren Sitz und ihre

Magazine im Gebäude der Westbahn-Di-

rektion in der oberen Mariahilferstraße.

Es ging aber leider nicht ganz glatt und zog sich

noch geraume Zeit hin, zumal ja auch für

Schiele ein Ersatzmann nach Mühling ge-

schickt werden mußte. Aber schließlich klappte

es doch und unser Künstler wurde aus dem

Kriegsgefangenenlager an die Konsumanstalt

des Karl Grünwald abgetreten. Seine wunder-

bare Schrift, sein Talent Schilder zu malen, Bücher-

titel und -köpfe zu schreiben, Plakate zu ent-

werfen und ähnliches mehr war angeführt

worden, um die Transferierung auf eine

plausible Formel zu bringen.

||

Da Grünwald sich in der Anstalt bei Schiele mit einem

Minimum von Tätigkeit begnügte, hatte dieser endlich

Zeit, sich wieder mit ganzer Kraft seiner künstlerischen

Arbeit zu widmen, und alles das, was er im letzten

Teil seines Lebens geschaffen hat ist eigentlich (direkt

oder indirekt) der grotesken Tat dieses merkwürdigen

Oberleutnants zu verdanken. Schiele machte auch

Dienstreisen und es gibt hochinteressante Zeichnun-

gen von ihm, welche die Magazine der Konsum-

Anstalt-Zweigstellen Triest und Bozen darstellen.

So war nun Schieles Aufenthalt in Wien dennoch

gesichert, er arbeitete schließlich sogar offiziell für

das Heeresmuseum; und nun lebte er zu-

sehends auf. Er wurde unheimlich produktiv,

nahm sich ein wesentlich größeres Atelier und

hätte nach der ungeheuer erfolgreichen Ausstellung

in der Sezession (im März 1918) alle Voraussetzungen

beisammengehabt für ein neues Leben der Arbeit,

der äußersten Konzentration und des Erfolges,

||

wenn ihn nicht die rapid um sich greifende

spanische Grippe im Herbst 1918 jäh aus der Welt

gerissen hätte.

Es war tragisch, daß er wenige Tage seiner

Frau, die er unendlich liebte und die von der-

selben Krankheit ergriffen worden war, nach-

starb und daß sie – gesegneten Leibes – auch

die Hoffnung auf ein Kind mit ins Grab nahm.

Dieser Tod seiner ganzen Familie gehört

irgendwie zu seinem Wesen, so wie das meteor-

hafte Dahinrasen seiner Existenz zu seinem

Werk paßt. Er setzte sich mit allen Nerven und

allen Fasern seiner Physis zu, um das zu

schaffen, wozu er sich berufen fühlte; es war

eine Einheit in ihm von Leben und Werk.

Ein Frühvollendeter – wenn auch kein Krieg

gewesen wäre. Ein stark aus tiefsten Tiefen

lebender; einer, den die heilige Mania den

Weg trieb, über den es für ihn keinen Augenblick

lang einen Zweifel gab.

||

Es ist schon angedeutet worden, daß Schiele eine bis in

den Kern seines Wesens einzigartige Persönlichkeit war.

Wer ihn von Klimt nicht abzulösen vermag, der tut

ihm bitter unrecht, denn Schiele war viel standfester,

viel realitätshungriger und sinnenfreudiger als

Klimt. Das erweist sich an ihrem Verhältnis zum

Ornament. Das schmückende Beiwerk konnte

bei Klimt die ganze Bildfläche fast überwachsen,

es sparten sich nur die Gesichter, die Hände und

Arme aus, Schiele aber hat diese sekundären

Schößlinge immer zu bändigen verstanden.

Er war hungrig nach dem lebendigen Objekt, Klimt

war es nicht, er ließ sich nicht selten dazu verleiten,

es ihm [im] anorganischen Ornament zu verbergen.

Schiele war Expressionist – wenn man will, aber er

hat den ganzen Schatz des künstlerischen Ausdrucks

geerbt und angewendet und versperrte sich in

keine Schultheorien, er schuf sich die Technik, die

seinem Wesen und seinen Absichten am ehesten

entsprach. Für ihn gab es nur Eins: das tief

ergriffene, begeisterte Schauen, das Bekennen

||

aller Lust, aller Qual, aller Ängste und Herrlichkeiten.

Diese Sucht zu schauen und möglichst viel zu erschauen

läßt ihn die Draufsichten wählen. Er selbst sagte mir

einmal auf die Frage, warum er so gerne Menschen

und Dinge von obenher darstelle, er tue das, weil

man von ihnen auf diese Weise mehr sehe und

weil ihn diese Sicht ob ihrer besonderen Eigenart

am meisten reize. Auf meine Bemerkung hin,

ob diese Methode zu schauen von Brueghel etwa

angeregt sei, sagte er: „Eigentlich nicht, das hat sich

mir in Krumau aufgedrängt. Dort lernt man die Welt

von obenher betrachten und in der Ausgefallheit [!]

solcher Schau, im Ungewöhnlichen der Draufsichten

einen malerischen und zeichnerischen Wert schätzen.“

Merkwürdig ist es jedenfalls, daß Schiele in dieser Art zum

Objekt zu stehen ein brauchbares Mittel für seinen

künstlerischen Aneignungstrieb spürt, eine be-

sondere Methode bildnerischer Bewältigung der

Außenwelt.

Auf die Verwandtschaft mir Rilkes „Malte“ ist schon

hingewiesen worden, ich glaube aber hierin weniger

||

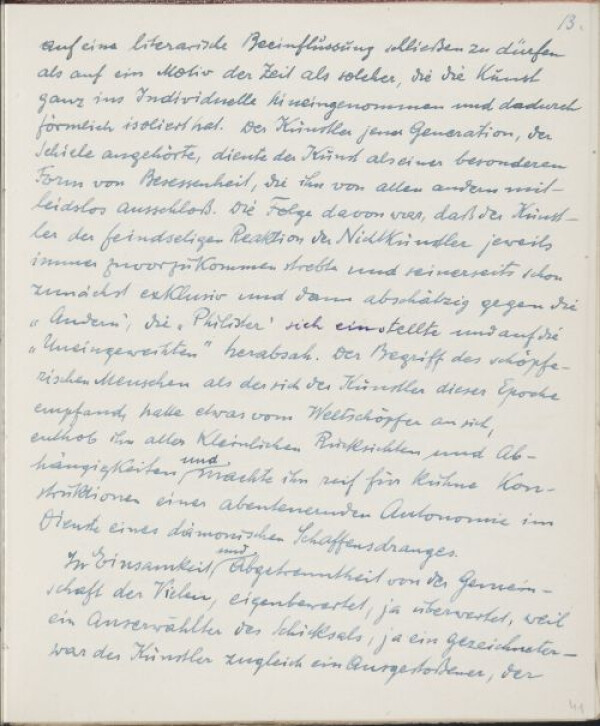

auf eine literarische Beeinflussung schließen zu dürfen

als auf ein Motiv der Zeit als solcher, die die Kunst

ganz ins Individuelle hineingenommen und dadurch

förmlich isoliert hat. Der Künstler jener Generation, der

Schiele angehörte, diente der Kunst als einer besonderen

Form von Besessenheit, die ihn von allen andern mit-

leidslos ausschloß. Die Folge davon war, daß der Künst-

ler der feindseligen Reaktion der Nichtkünstler jeweils

immer zuvorzukommen strebte und seinerseits schon

zunächst exklusiv und dann abschätzig gegen die

„Andern“, die „Philister“ sich einstellte und auf die

„Uneingeweihten“ herabsah. Der Begriff des schöpfe-

rischen Menschen als der sich der Künstler dieser Epoche

empfand, hatte etwas vom Weltschöpfer an sich,

enthob ihn aller kleinlichen Rücksichten und Ab-

hängigkeiten und machte ihn reif für kühne Kon-

struktionen einer abenteuernden Anatomie im

Dienste eines dämonischen Schaffensdranges.

In Einsamkeit und Abgetrenntheit von der Gemein-

schaft der Vielen, eigenbewertet, ja überwertet, weil

ein Auserwählter des Schicksals, ja ein gezeichneter –

war der Künstler zugleich ein Ausgestoßener, der

||

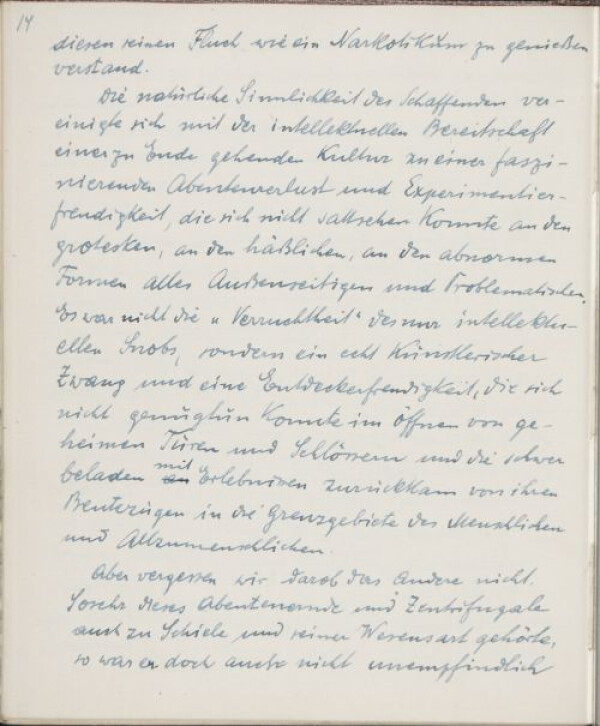

diesen reinen Fluch wie ein Narkotikum zu genießen

verstand.

Die natürliche Sinnlichkeit des Schaffenden ver-

einigte sich mit der intellektuellen Bereitschaft

einer zu Ende gehenden Kultur zu einer faszi-

nierenden Abenteuerlust und Experimentier-

freudigkeit, die sich nicht sattsehen konnte an den

grotesken, an den häßlichen, an den abnormen

Formen alles Außenseitigen und Problematischen.

Es war nicht die „Verruchtheit“ des nur intellektu-

ellen Snobs, sondern ein echt künstlerischer

Zwang und eine Entdeckerfreudigkeit, die sich

nicht genugtun konnte im Öffnen von ge-

heimen Türen und Schlössern und die schwer

beladen mit Erlebnissen zurückkam von ihren

Beutezügen in die Grenzgebiete des Menschlichen

und Allzumenschlichen.

Aber vergessen wir darob das Andere nicht.

Sosehr dieses Abenteuernde und Zentrifugale

auch zu Schiele und seiner Wesensart gehörte,

so war er doch auch nicht unempfindlich

||

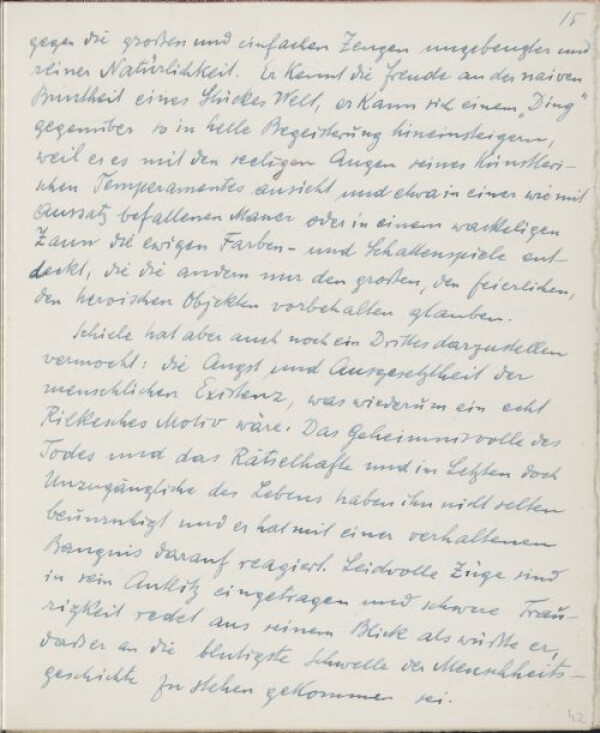

gegen die großen und einfachen Zeugen ungebeugter und

reiner Natürlichkeit. Er kennt die Freude an der naiven

Buntheit eines Stückes Welt, er kann sich einem „Ding“

gegenüber so in helle Begeisterung hineinsteigern,

weil er es mit den seeligen Augen seines künstleri-

schen Temperamentes ansieht und etwa in einer wie mit

Aussatz befallenen Mauer oder in einem wackeligen

Zaun die ewigen Farben- und Schattenspiele ent-

deckt, die die andern nur den großen, den feierlichen,

den heroischen Objekten vorbehalten glauben.

Schiele hat aber auch noch ein Drittes darzustellen

vermocht: die Angst und Ausgesetztheit der

menschlichen Existenz, was wiederum ein echt

Rilkesches Motiv wäre. Das Geheimnisvolle des

Todes und das Rätselhafte und im Letzten doch

Unzugängliche des Lebens haben ihn nicht selten

beunruhigt und er hat mit einer verhaltenen

Bangnis darauf reagiert. Leidvolle Züge sind

in sein Antlitz eingetragen und schwere Trau-

rigkeit redet aus seinem Blick als wüßte er,

daß er an die blutigste Schwelle der Menschheits-

geschichte zu stehen gekommen sei.

||

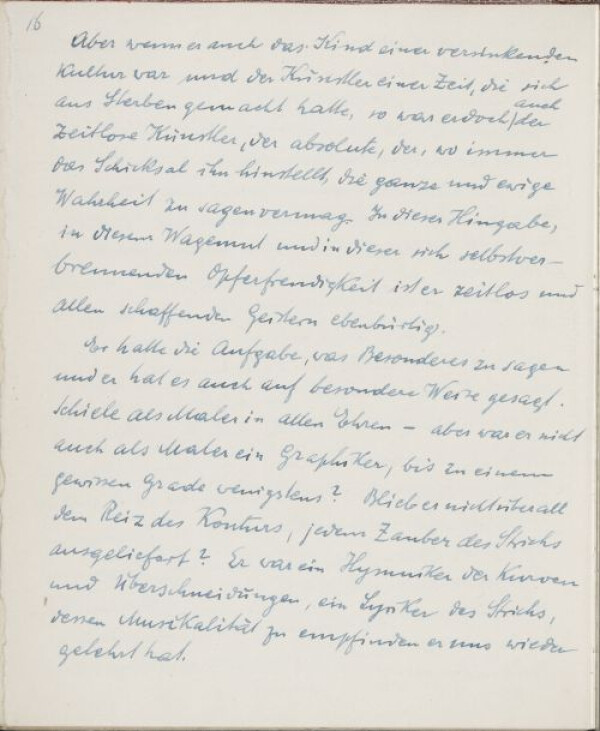

Aber wenn er auch das Kind einer versinkenden

Kultur war und der Künstler einer Zeit, die sich

aus Sterben gemacht hatte, so war er doch auch der

zeitlose Künstler, der absolute, der, wo immer

das Schicksal ihn hinstellt, die ganze und ewige

Wahrheit zu sagen vermag. In dieser Hingabe,

in diesem Wagemut und in dieser sich selbstver-

brennenden Opferfreudigkeit ist er zeitlos und

allen schaffenden Geistern ebenbürtig.

Er hatte die Aufgabe, was Besonderes zu sagen

und er hat es auch auf besondere Weise gesagt.

Schiele als Maler in allen Ehren – aber war er nicht

auch als Maler ein Graphiker, bis zu einem

gewissen Grade wenigstens? Blieb er nicht überall

dem Reiz des Konturs, jedem Zauber des Strichs

ausgeliefert? Er war ein Hymniker der Kurven

und Überschneidungen, ein Lyriker des Strichs,

dessen Musikalität zu empfinden er uns wieder

gelehrt hat.

||

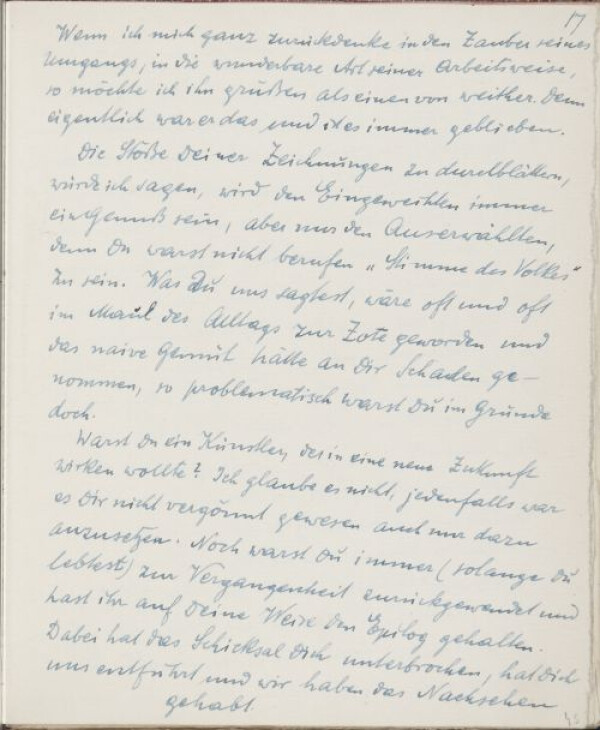

Wenn ich mich ganz zurückdenke an den Zauber seines

Umgangs, in die wunderbare Art seiner Arbeitsweise,

so möchte ich ihn grüßen als einen von weither. Denn

eigentlich war er das und ist es immer geblieben.

Die Stöße Deiner Zeichnungen zu durchblättern,

würde ich sagen, wird den Eingeweihten immer

ein Genuß sein, aber nur den Auserwählten,

denn Du warst nicht berufen „Stimme des Volkes“

zu sein. Was Du uns sagtest, wäre oft und oft

im Maul des Alltags zur Zote geworden und

das naive Gemüt hätte an Dir Schaden ge-

nommen, so problematisch warst du im Grunde

doch.

Warst Du ein Künstler, der in eine neue Zukunft

wirken wollte? Ich glaube es nicht, jedenfalls war

es Dir nicht vergönnt gewesen auch nur dazu

anzusetzen. Noch warst du immer (solange Du

lebtest) zur Vergangenheit zurückgewendet und

hast ihr auf Deine Weise den Epilog gehalten.

Dabei hat das Schicksal dich unterbrochen, hat Dich

uns entführt und wir haben das Nachsehen

gehabt.

||

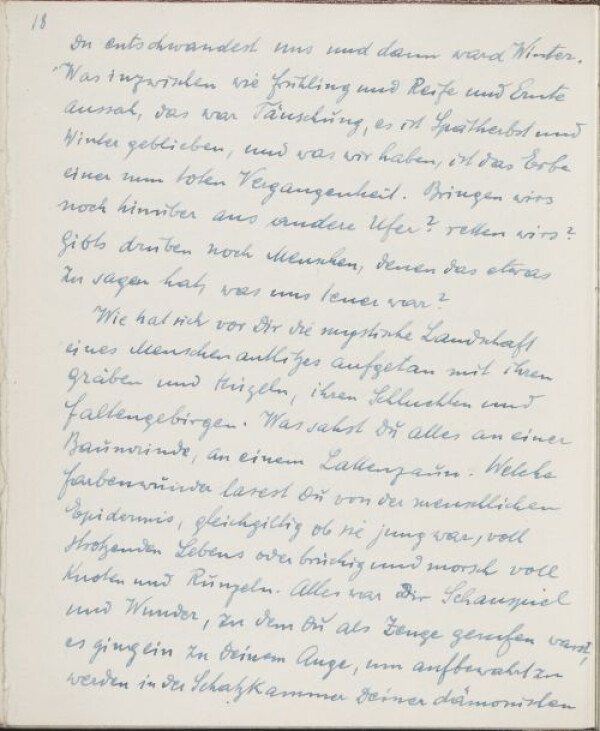

Du entschwandest uns und dann ward Winter.

Was inzwischen wie Frühling und Reife und Ernte

aussah, das war Täuschung, es ist Spätherbst und

Winter geblieben, und was wir haben, ist das Erbe

einer nun toten Vergangenheit. Bringen wirs

noch hinüber ans andere Ufer? retten wirs?

Gibts drüben noch Menschen, denen das etwas

zu sagen hat, was uns teuer war?

Wie hat sich vor Dir die mystische Landschaft

eines Menschenantlitzes aufgetan mit ihren

Gräbern und Hügeln, ihren Schluchten und

Faltengebirgen. Was sahst Du alles in einer

Baumrinde, an einem Lattenzaun. Welche

Farbenwunder lasest Du von der menschlichen

Epidermis, gleichgiltig [!] ob sie jung war, voll

strotzenden Lebens oder brüchig und morsch voll

Knoten und Runzeln. Alles war Dir Schauspiel

und Wunder, zu dem Du als Zeuge gerufen warst,

es ging ein zu Deinem Auge, um aufbewahrt zu

werden in der Schatzkammer Deiner dämonischen

||

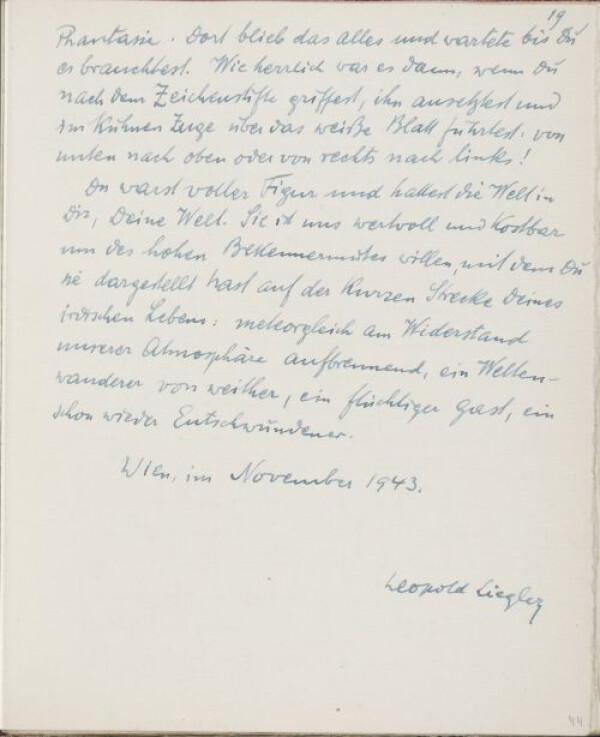

Phantasie. Dort blieb Alles und wartete bis Du

es brauchtest. Wie herrlich war es dann, wenn Du

nach dem Zeichenstifte griffest, ihn ansetztest und

im kühnen Zuge über das weiße Blatt führtest: von

unten nach oben oder rechts nach links!

Du warst voller Figur und hattest die Welt in

Dir, Deine Welt. Sie ist uns wertvoll und kostbar

um des hohen Bekennermutes willen, mit dem Du

sie dargestellt hast auf der kurzen Strecke Deines

irdischen Lebens: meteorgleich am Widerstand

unserer Atmosphäre aufbrennend, ein Welten-

wanderer von weither, ein flüchtiger Gast, ein

schon wieder Entschwundener.

Wien, im November 1943.

Leopold Liegler

Ihrer freundlichen Einladung, für das Schiele-Archiv

Erinnerungen an Egon Schiele beizusteuern, komme ich aus

zwei Gründen sehr gerne nach: zunächst einmal aus

sachlichen Gesichtspunkten, weil ich gerade in den Jahren 1914

– 1917 mich vielfach um den Künstler bemüht habe, dann

aber auch Ihretwegen, weil Ihr eigenartiges und un-

ermüdliches Streben, Dokumente und biographische

Einzelheiten, die den geistigen Umkreis dieses besonderen

Künstlers betreffen, nach jeder Richtung Anerkennung

und Unterstützung verdient. Denn wer Schiele-Zeichnun-

gen oder Schiele-Bilder sammelt, der tut es um des in

ihnen niedergelegten künstlerischen Wertes willen, wer

aber Briefe und sonstige biographische Hinterlassenschaften

eines schöpferischen Menschen aufstöbert, und sammelt, der

ist mit ihm und seiner Zeit auch in menschlicher Zu-

neigung verbunden. Und gerade weil Sie Schiele, den

Sie, solange er lebte, nicht persönlich gekannt haben,

||

jetzt so lieb gewonnen, daß er Ihnen in den Blickpunkt

Ihres Denkens und Wollens gerückt ist, verdienen Sie es

in Wahrheit, daß man Ihre Absichten fördert, wo immer

es nur geht, denn Sie verlangen nichts für sich, sondern

alles nur für Ihre Heimat Wien und für den eigen-

artigen Geist dieser Stadt, der fördernd und hemmend

zugleich Ihrem Liebling zur Folie gedient hat.

Ich will zuerst berichten, wie ich mit Schiele in Verbin-

dung gekommen bin, wie ich endlich ihm habe dienen

können und zum Schluß will ich den Versuch machen,

mit mir selber darüber ins Klare zu kommen, was

Schiele uns bedeutet und wie er im Geistesleben seiner

Epoche stand.

Ich wußte schon seit 1912 von Schiele, wo ich zuerst

Zeichnungen von ihm zu Gesicht bekommen hatte,

aber erst in der Ausstellung bei Arnot im Winter

1914 wirkte er in seiner ganzen Stärke und Viel-

seitigkeit auf mich. Der Eindruck war so tiefgehend,

daß ich beschloß, ihn persönlich kennen zu lernen

||

und für das Verständnis reines Werkes tätig zu sein.

Ich wählte das Thema Schiele als Graphiker und ver-

schob die Darstellung seiner Malertätigkeit auf einen

späteren Termin. Ich fragte bei Hofr.[at] Dr Arpad Weixel-

gärtner [!] an, ob ich nicht in den „Graphischen Künsten“,

die er herausgab, einen prinzipiell würdigenden Artikel

über Schiele veröffentlichen könnte. Er sagte mir

verhältnismäßig rasch zu, obwohl die Schwierigkeiten

nicht gering gewesen sein mögen, die er zu überwinden

hatte, um Schieles Werk in dieser konservativen

Umgebung eine durchaus positive Einschätzung

zu sichern. Die „Graphischen Künste“ hingen ja viel-

fach mit den Beständen und dem wissenschaftlichen

Kreis sowohl des Kunsthistorischen Hofmuseums als

auch der Albertina zusammen und da ist es nicht ver-

wunderlich, wenn mich die Zusage Hofr. Dr. Weixelgärt-

ners [!] in ehrliches Erstaunen versetzte.

Ich ging also zu Schiele schon in der Absicht, über ihn

als Graphiker in den „Graphischen Künsten“ zu schreiben,

||

was ihn ebenso freute wie mich und mir auch den Künst-

ler weitgehend erschloss.

Ich suchte ihn in der Folge des öfteren in seinem Atelier

in der Hietzinger Hauptstraße auf, ich sah seine

Bilder (angefangene und vollendete) und die vielen

Stöße von Zeichnungen; wir sprachen über Kunst und

Literatur, über seinen Lebens- und Studiengang, über

seine Pläne, seine Hoffnungen und Enttäuschungen.

Er gab sich als ein nach vielen Richtungen hin inter-

essierter Geistesmensch, dessen wesentliche Kraft

allerdings auf die Darstellung der visuell erfaßbaren

Welt durch die bildende Kunst gerichtet war. Dabei war

allerdings die Grundauffassung nicht zu leugnen,

daß das Künstlertum als Menschenform höchster

Qualität anzusprechen sei, als eine Form, die sich

generell von Formen anderer Betätigung abhob.

Schiele drängte sich oft das Unterscheidende und

Charakteristische des Künstlers in die Metapher des

Eremiten zusammen und hat es auch so dargestellt.

||

Er kam da einer Auffassung Rilkes nahe, dessen Art

Kunst zu erleben und zu werten bei Schiele merkwürdig

ähnlich wieder aufklingt. Manches aus Rilkes Roman

„Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ findet

sein Analogon in Schieles Werkgesinnung. Es wäre nicht

ausgeschlossen, daß Schiele diese Arbeit Rilkes gekannt

hat (mit Rilkes Gedichten war er immerhin vertraut),

doch reicht die Atmosphäre der Zeit vollständig aus,

die faszinierende Kraft des Häßlichen, die Exklusivität

des Künstlers und einen gewissen Hang zum Narzissmus,

der für diese Zeitspanne bei Rilke charakteristisch wird,

auch bei Schiele irgendwie durchzuspüren. Jedenfalls

war Schiele auch literarischen Einflüssen zugänglich,

wenn auch sein eminent gestalten- und formen-

hungriges Auge ihn davor bewahrt hat, Literatur

auch zu malen.

Doch will ich es mir zum Schluß aufsparen, das

Phänomen Schiele in die Zeit einzuordnen, vor-

läufig soll erzählt werden, daß Schiele noch

einige Zeit seine Freiheit genoß, bis er ur-

||

plötzlich – keiner hätte es für möglich gehalten –

zum Militärdienst für tauglich erklärt und

nach einer für ihn schwierigen Rekrutenaus-

bildung zum Wachdienst bestimmt wurde.

Ursprünglich in der Nähe Wiens stationiert, wurde

er dann in das Kriegsgefangenenlager nach

Mühling kommandiert. Von da ab war es ihm

weder möglich auf längere Zeit nach Wien zu

kommen, noch auch während seiner Dienstzeit sich

regelmäßig und wesentlich in seiner Kunst

zu betätigen. Schiele litt darunter sehr stark;

nur seine Frau, die in der Mühlinger Gegend

sich einquartiert hatte, milderte einigermaßen

seine Isolierung. Aufenthalte in Wien,

Samstag und Sonntag über, genügten nicht,

da kam Schiele eines Tages mit der Bitte zu

mir, ich möge ein Gesuch an das Kriegs-

pressequartier um Versetzung nach Wien

eventuell um Berufung als Kriegsmaler

||

von Gustav Klimt, Josef Hoffmann, Otto Wagner

und Direktor Haberditzl von der Modernen Gale-

rie unterfertigen zu lassen. Ich tat es, aber es hatte

nicht den geringsten Erfolg.

In meiner Ratlosigkeit und Hilfsbereitschaft erzählte

ich einmal den Fall Schiele einem kleinen Oberleut-

nant (Karl Grünwald). Er war vor dem Krieg

Antiquitätenhändler gewesen und war nun bemüht,

mit jungen Leuten der Literatur in Kontakt zu

kommen. Er hatte hiebei den Ehrgeiz, solchen

Künstlernaturen oder was er dafür hielt, nach

Möglichkeit die Härten des Militärdienstes

erleichtern zu helfen.

Sein Einfluß beruhte auf seiner Stellung als

Leiter einer Konsumanstalt zur Belieferung

der Offizierskantinen an der Front. In dieser

seiner Eigenschaft kam er mit vielen hohen Offizie-

ren in Kontakt und traute sich zu, sie gelegent-

lich für kleine persönliche Bitten zugänglich zu

finden, so daß es immerhin nicht leeres Versprechen

||

schien, als er Schiele tröstete und in Aussicht stellte,

ihn von Mühling nach Wien in seine Konsum-

Anstalt transportieren zu lassen. Es war dies

eine weitverzweigte militärische Einkaufs- und

Verteilungsstelle und hatte ihren Sitz und ihre

Magazine im Gebäude der Westbahn-Di-

rektion in der oberen Mariahilferstraße.

Es ging aber leider nicht ganz glatt und zog sich

noch geraume Zeit hin, zumal ja auch für

Schiele ein Ersatzmann nach Mühling ge-

schickt werden mußte. Aber schließlich klappte

es doch und unser Künstler wurde aus dem

Kriegsgefangenenlager an die Konsumanstalt

des Karl Grünwald abgetreten. Seine wunder-

bare Schrift, sein Talent Schilder zu malen, Bücher-

titel und -köpfe zu schreiben, Plakate zu ent-

werfen und ähnliches mehr war angeführt

worden, um die Transferierung auf eine

plausible Formel zu bringen.

||

Da Grünwald sich in der Anstalt bei Schiele mit einem

Minimum von Tätigkeit begnügte, hatte dieser endlich

Zeit, sich wieder mit ganzer Kraft seiner künstlerischen

Arbeit zu widmen, und alles das, was er im letzten

Teil seines Lebens geschaffen hat ist eigentlich (direkt

oder indirekt) der grotesken Tat dieses merkwürdigen

Oberleutnants zu verdanken. Schiele machte auch

Dienstreisen und es gibt hochinteressante Zeichnun-

gen von ihm, welche die Magazine der Konsum-

Anstalt-Zweigstellen Triest und Bozen darstellen.

So war nun Schieles Aufenthalt in Wien dennoch

gesichert, er arbeitete schließlich sogar offiziell für

das Heeresmuseum; und nun lebte er zu-

sehends auf. Er wurde unheimlich produktiv,

nahm sich ein wesentlich größeres Atelier und

hätte nach der ungeheuer erfolgreichen Ausstellung

in der Sezession (im März 1918) alle Voraussetzungen

beisammengehabt für ein neues Leben der Arbeit,

der äußersten Konzentration und des Erfolges,

||

wenn ihn nicht die rapid um sich greifende

spanische Grippe im Herbst 1918 jäh aus der Welt

gerissen hätte.

Es war tragisch, daß er wenige Tage seiner

Frau, die er unendlich liebte und die von der-

selben Krankheit ergriffen worden war, nach-

starb und daß sie – gesegneten Leibes – auch

die Hoffnung auf ein Kind mit ins Grab nahm.

Dieser Tod seiner ganzen Familie gehört

irgendwie zu seinem Wesen, so wie das meteor-

hafte Dahinrasen seiner Existenz zu seinem

Werk paßt. Er setzte sich mit allen Nerven und

allen Fasern seiner Physis zu, um das zu

schaffen, wozu er sich berufen fühlte; es war

eine Einheit in ihm von Leben und Werk.

Ein Frühvollendeter – wenn auch kein Krieg

gewesen wäre. Ein stark aus tiefsten Tiefen

lebender; einer, den die heilige Mania den

Weg trieb, über den es für ihn keinen Augenblick

lang einen Zweifel gab.

||

Es ist schon angedeutet worden, daß Schiele eine bis in

den Kern seines Wesens einzigartige Persönlichkeit war.

Wer ihn von Klimt nicht abzulösen vermag, der tut

ihm bitter unrecht, denn Schiele war viel standfester,

viel realitätshungriger und sinnenfreudiger als

Klimt. Das erweist sich an ihrem Verhältnis zum

Ornament. Das schmückende Beiwerk konnte

bei Klimt die ganze Bildfläche fast überwachsen,

es sparten sich nur die Gesichter, die Hände und

Arme aus, Schiele aber hat diese sekundären

Schößlinge immer zu bändigen verstanden.

Er war hungrig nach dem lebendigen Objekt, Klimt

war es nicht, er ließ sich nicht selten dazu verleiten,

es ihm [im] anorganischen Ornament zu verbergen.

Schiele war Expressionist – wenn man will, aber er

hat den ganzen Schatz des künstlerischen Ausdrucks

geerbt und angewendet und versperrte sich in

keine Schultheorien, er schuf sich die Technik, die

seinem Wesen und seinen Absichten am ehesten

entsprach. Für ihn gab es nur Eins: das tief

ergriffene, begeisterte Schauen, das Bekennen

||

aller Lust, aller Qual, aller Ängste und Herrlichkeiten.

Diese Sucht zu schauen und möglichst viel zu erschauen

läßt ihn die Draufsichten wählen. Er selbst sagte mir

einmal auf die Frage, warum er so gerne Menschen

und Dinge von obenher darstelle, er tue das, weil

man von ihnen auf diese Weise mehr sehe und

weil ihn diese Sicht ob ihrer besonderen Eigenart

am meisten reize. Auf meine Bemerkung hin,

ob diese Methode zu schauen von Brueghel etwa

angeregt sei, sagte er: „Eigentlich nicht, das hat sich

mir in Krumau aufgedrängt. Dort lernt man die Welt

von obenher betrachten und in der Ausgefallheit [!]

solcher Schau, im Ungewöhnlichen der Draufsichten

einen malerischen und zeichnerischen Wert schätzen.“

Merkwürdig ist es jedenfalls, daß Schiele in dieser Art zum

Objekt zu stehen ein brauchbares Mittel für seinen

künstlerischen Aneignungstrieb spürt, eine be-

sondere Methode bildnerischer Bewältigung der

Außenwelt.

Auf die Verwandtschaft mir Rilkes „Malte“ ist schon

hingewiesen worden, ich glaube aber hierin weniger

||

auf eine literarische Beeinflussung schließen zu dürfen

als auf ein Motiv der Zeit als solcher, die die Kunst

ganz ins Individuelle hineingenommen und dadurch

förmlich isoliert hat. Der Künstler jener Generation, der

Schiele angehörte, diente der Kunst als einer besonderen

Form von Besessenheit, die ihn von allen andern mit-

leidslos ausschloß. Die Folge davon war, daß der Künst-

ler der feindseligen Reaktion der Nichtkünstler jeweils

immer zuvorzukommen strebte und seinerseits schon

zunächst exklusiv und dann abschätzig gegen die

„Andern“, die „Philister“ sich einstellte und auf die

„Uneingeweihten“ herabsah. Der Begriff des schöpfe-

rischen Menschen als der sich der Künstler dieser Epoche

empfand, hatte etwas vom Weltschöpfer an sich,

enthob ihn aller kleinlichen Rücksichten und Ab-

hängigkeiten und machte ihn reif für kühne Kon-

struktionen einer abenteuernden Anatomie im

Dienste eines dämonischen Schaffensdranges.

In Einsamkeit und Abgetrenntheit von der Gemein-

schaft der Vielen, eigenbewertet, ja überwertet, weil

ein Auserwählter des Schicksals, ja ein gezeichneter –

war der Künstler zugleich ein Ausgestoßener, der

||

diesen reinen Fluch wie ein Narkotikum zu genießen

verstand.

Die natürliche Sinnlichkeit des Schaffenden ver-

einigte sich mit der intellektuellen Bereitschaft

einer zu Ende gehenden Kultur zu einer faszi-

nierenden Abenteuerlust und Experimentier-

freudigkeit, die sich nicht sattsehen konnte an den

grotesken, an den häßlichen, an den abnormen

Formen alles Außenseitigen und Problematischen.

Es war nicht die „Verruchtheit“ des nur intellektu-

ellen Snobs, sondern ein echt künstlerischer

Zwang und eine Entdeckerfreudigkeit, die sich

nicht genugtun konnte im Öffnen von ge-

heimen Türen und Schlössern und die schwer

beladen mit Erlebnissen zurückkam von ihren

Beutezügen in die Grenzgebiete des Menschlichen

und Allzumenschlichen.

Aber vergessen wir darob das Andere nicht.

Sosehr dieses Abenteuernde und Zentrifugale

auch zu Schiele und seiner Wesensart gehörte,

so war er doch auch nicht unempfindlich

||

gegen die großen und einfachen Zeugen ungebeugter und

reiner Natürlichkeit. Er kennt die Freude an der naiven

Buntheit eines Stückes Welt, er kann sich einem „Ding“

gegenüber so in helle Begeisterung hineinsteigern,

weil er es mit den seeligen Augen seines künstleri-

schen Temperamentes ansieht und etwa in einer wie mit

Aussatz befallenen Mauer oder in einem wackeligen

Zaun die ewigen Farben- und Schattenspiele ent-

deckt, die die andern nur den großen, den feierlichen,

den heroischen Objekten vorbehalten glauben.

Schiele hat aber auch noch ein Drittes darzustellen

vermocht: die Angst und Ausgesetztheit der

menschlichen Existenz, was wiederum ein echt

Rilkesches Motiv wäre. Das Geheimnisvolle des

Todes und das Rätselhafte und im Letzten doch

Unzugängliche des Lebens haben ihn nicht selten

beunruhigt und er hat mit einer verhaltenen

Bangnis darauf reagiert. Leidvolle Züge sind

in sein Antlitz eingetragen und schwere Trau-

rigkeit redet aus seinem Blick als wüßte er,

daß er an die blutigste Schwelle der Menschheits-

geschichte zu stehen gekommen sei.

||

Aber wenn er auch das Kind einer versinkenden

Kultur war und der Künstler einer Zeit, die sich

aus Sterben gemacht hatte, so war er doch auch der

zeitlose Künstler, der absolute, der, wo immer

das Schicksal ihn hinstellt, die ganze und ewige

Wahrheit zu sagen vermag. In dieser Hingabe,

in diesem Wagemut und in dieser sich selbstver-

brennenden Opferfreudigkeit ist er zeitlos und

allen schaffenden Geistern ebenbürtig.

Er hatte die Aufgabe, was Besonderes zu sagen

und er hat es auch auf besondere Weise gesagt.

Schiele als Maler in allen Ehren – aber war er nicht

auch als Maler ein Graphiker, bis zu einem

gewissen Grade wenigstens? Blieb er nicht überall

dem Reiz des Konturs, jedem Zauber des Strichs

ausgeliefert? Er war ein Hymniker der Kurven

und Überschneidungen, ein Lyriker des Strichs,

dessen Musikalität zu empfinden er uns wieder

gelehrt hat.

||

Wenn ich mich ganz zurückdenke an den Zauber seines

Umgangs, in die wunderbare Art seiner Arbeitsweise,

so möchte ich ihn grüßen als einen von weither. Denn

eigentlich war er das und ist es immer geblieben.

Die Stöße Deiner Zeichnungen zu durchblättern,

würde ich sagen, wird den Eingeweihten immer

ein Genuß sein, aber nur den Auserwählten,

denn Du warst nicht berufen „Stimme des Volkes“

zu sein. Was Du uns sagtest, wäre oft und oft

im Maul des Alltags zur Zote geworden und

das naive Gemüt hätte an Dir Schaden ge-

nommen, so problematisch warst du im Grunde

doch.

Warst Du ein Künstler, der in eine neue Zukunft

wirken wollte? Ich glaube es nicht, jedenfalls war

es Dir nicht vergönnt gewesen auch nur dazu

anzusetzen. Noch warst du immer (solange Du

lebtest) zur Vergangenheit zurückgewendet und

hast ihr auf Deine Weise den Epilog gehalten.

Dabei hat das Schicksal dich unterbrochen, hat Dich

uns entführt und wir haben das Nachsehen

gehabt.

||

Du entschwandest uns und dann ward Winter.

Was inzwischen wie Frühling und Reife und Ernte

aussah, das war Täuschung, es ist Spätherbst und

Winter geblieben, und was wir haben, ist das Erbe

einer nun toten Vergangenheit. Bringen wirs

noch hinüber ans andere Ufer? retten wirs?

Gibts drüben noch Menschen, denen das etwas

zu sagen hat, was uns teuer war?

Wie hat sich vor Dir die mystische Landschaft

eines Menschenantlitzes aufgetan mit ihren

Gräbern und Hügeln, ihren Schluchten und

Faltengebirgen. Was sahst Du alles in einer

Baumrinde, an einem Lattenzaun. Welche

Farbenwunder lasest Du von der menschlichen

Epidermis, gleichgiltig [!] ob sie jung war, voll

strotzenden Lebens oder brüchig und morsch voll

Knoten und Runzeln. Alles war Dir Schauspiel

und Wunder, zu dem Du als Zeuge gerufen warst,

es ging ein zu Deinem Auge, um aufbewahrt zu

werden in der Schatzkammer Deiner dämonischen

||

Phantasie. Dort blieb Alles und wartete bis Du

es brauchtest. Wie herrlich war es dann, wenn Du

nach dem Zeichenstifte griffest, ihn ansetztest und

im kühnen Zuge über das weiße Blatt führtest: von

unten nach oben oder rechts nach links!

Du warst voller Figur und hattest die Welt in

Dir, Deine Welt. Sie ist uns wertvoll und kostbar

um des hohen Bekennermutes willen, mit dem Du

sie dargestellt hast auf der kurzen Strecke Deines

irdischen Lebens: meteorgleich am Widerstand

unserer Atmosphäre aufbrennend, ein Welten-

wanderer von weither, ein flüchtiger Gast, ein

schon wieder Entschwundener.

Wien, im November 1943.

Leopold Liegler

Eigentümer*in

Autor*in

Erwähnte Institution

Abbildungsnachweis

Albertina, Wien

Verknüpfte Objekte

PURL: https://www.egonschiele.at/2565