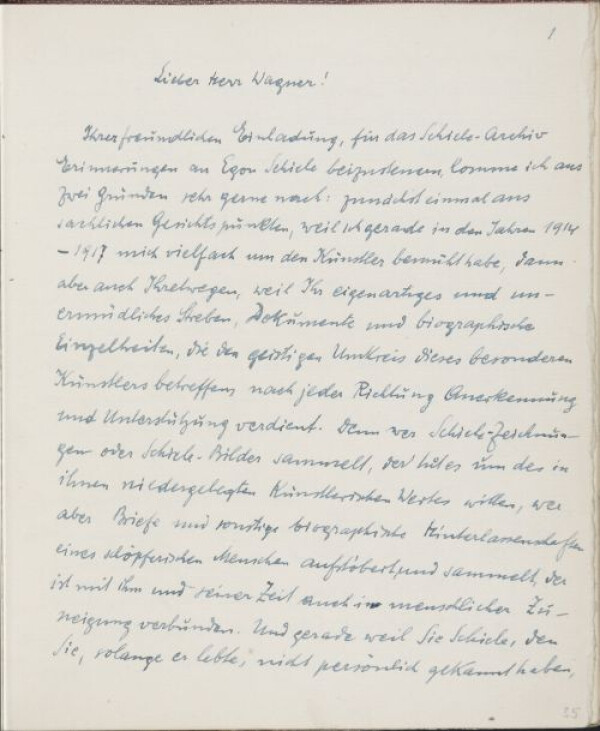

Beitrag von Heinrich Benesch für das „Erinnerungsbuch Egon Schiele“

1 / 45

Albertina, Wien

ESDA ID

2564

Nebehay 1979

Nicht gelistet/Not listed

Bestandsnachweis

Albertina, Wien, Inv. ESA 508/12–34

Datierung

1943 (inhaltlich)

Material/Technik

Schwarze Tinte auf Papier

Maße

19 x 15,5 cm (Seite)

Transkription

1.

Mein Weg mit Egon Schiele.

Im Jahre 1908 begegnete ich in einer Ausstellung

der Klosterneuburger Künstler im Marmorsaal des

dortigen Stiftes den Werken eines jungen Künstlers,

die Aufmerksamkeit erregten. Es waren kleine, haupt-

sächlich landschaftliche Oelstudien, die flott und sicher

gemalt waren (vielleicht mit dem Pinselstiele kräf-

tig und zielbewußt in die nasse Farbe hineingear-

beitet) und jedenfalls Eigenart verrieten. Das

war Egon Schiele.

Im folgenden Jahre sah ich in der Ausstellung

„Kunstschau“, die in einem provisorischen Baue

auf den Gründen des Wiener Eislaufvereins gezeigt

wurde zwei Oelbilder, die ungemein stark an

Klimt erinnerten. sie stellten ein junges Mäd-

chen in Hut und Mantel und ein Bildnis des Ma-

lers Anton Peschka dar. Mein Urteil war: „Eine

schwache Nachahmung von Klimt.“ Das war aber-

mals Egon Schiele.

Im Herbste des Jahres 1910 endlich stand ich

wieder im Klosterneuburger Stiftssaale vor einem

||

2.

Oelbilde, das als Dekoratives Panneau bezeichnet war;

etwa 30 cm breit und etwas über ein Meter hoch.

Es stellte nichts dar, als eine voll erblühte Son-

nenblume, aber die war gemalt, daß ich so-

fort in flammender Begeisterung aufging. Was

der Mann für Farben brachte und wie er sie

mischte und zu einem einzig schönen Akkorde

nebeneinander stellte, das hatte man bisher

nicht gesehen. Auch hier lugte noch ein wenig

Klimt durch die Maschen der Leinwand, aber

die Hauptsache war doch: Neue, vielversprechende

Eigenart. Und das war nun auch der gleich einem

aufsteigenden Gestirn in Erscheinung tretende

Egon Schiele.

Ich beschloß sofort, den Künstler persönlich kennen

zu lernen und schrieb ihm in sein Atelier in der

Grünbergstraße. Nach wenigen Tagen erhielt ich

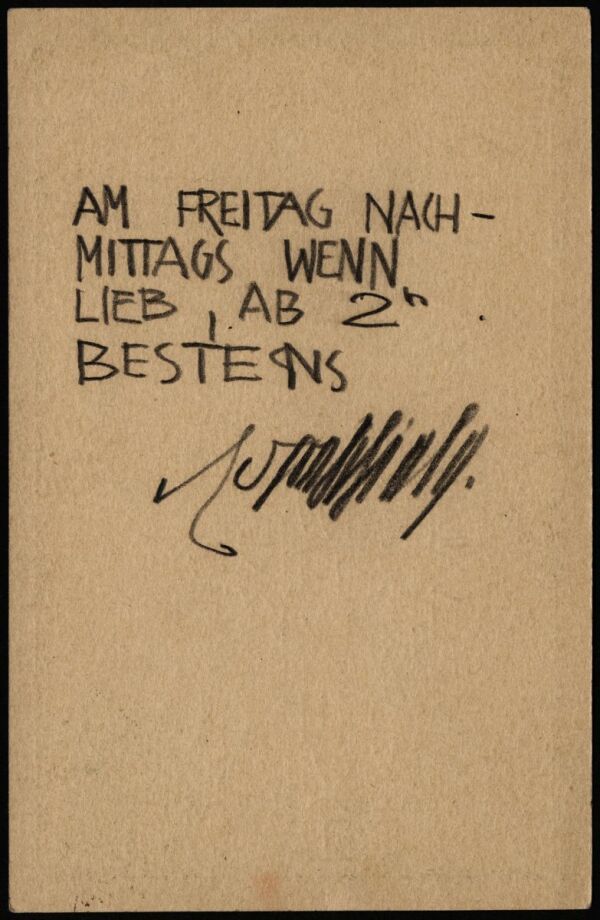

eine Postkarte mit dem Datumstempel 22. XI. 1910 [1],

auf der in eigenartiger, von Schiele angewen-

deter Blockschrift stand:

„Am Freitag Nachmittags, wenn lieb, ab 2h.

Bestens

Egon Schiele.“

||

3.

Dieser Freitag wurde für mich zum Geburtstage.

Ich kam und fand einen schlanken jungen Mann

von mehr als mittlerer Größe und aufrechter,

ungezierter Haltung. Blasses, aber nicht krank-

haftes, schmales Gesicht, große dunkle Augen

und üppiges, halblanges, dunkelbraunes, zwang-

los emporstehendes Haar. Sein Verhalten war

ein wenig scheu, ein wenig zaghaft und ein wenig

selbstbewußt. Er sprach nicht viel, aber wenn man

ihn ansprach, war sein Gesicht immer von dem

Schimmer eines leisen Lächelns erhellt. Er legte

mir Zeichnungen vor, ließ mich aber allein und

kramte irgendwo im Atelier herum.

Ich sah mir die vorgelegten Blätter durch

und war anfangs entsetzt; aber es konnte

nicht lange dauern, bis ich über diese Klippe

von Erkenntnis hinweg war und Schiele als

das erkannte, was er, allen gegenteiligen

Anschauungen zum Trotz, immer gewesen ist:

ein wahrhaft großer Künstler von höchster Ei-

genart.

||

4.

Der Kreis Jener, die damals Schiele richtig ein-

schätzten, war nicht groß: Vor Allen Kunstschrift-

steller Arthur Roessler, der Schiele sehr förderte

und insbesondere in Deutschland bekanntmachte;

Professor Josef Hoffmann, Professor Kolo Moser,

sein (man könnte fast sagen) Freund Gustav

Klimt, der Industrielle Karl Reininghaus und

einige andere private Sammler. Die Liste

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Vom Tage meines ersten Zusammentreffens

mit Schiele stand ich vollständig im Bann

seiner Kunst. Aber nicht nur sie, auch seine

Persönlichkeit zog mich unwiderstehlich an. Wir

wurden Freunde und bleiben es bis zu sei-

nem Tode. Mit Ausnahmen jener Zeiträume,

in denen wir fern voneinander außerhalb

Wiens weilten, war ich mindestens einmal

wöchentlich bei Schiele und konnte so seinen

manchmal sprunghaften künstlerischen Aufstieg

verfolgen. Daß ich, soweit es meine bescheidenen

Mittel als vermögensloser Beamter gestatteten,

||

5.

auch Sammler wurde, ist selbstverständlich; jeden

Heller, den ich nicht für den Haushalt und die

Familie brauchte, trug ich zu Schiele.

Schiele war nicht nur als Künstler, sondern

auch als Mensch ungewöhnlich. Der Grundzug sei-

nes Wesens war der Ernst; aber nicht ein

düsterer, melancholischer, kopfhängerischer, sondern

der ruhige Ernst des von seiner geistigen

Aufgabe erfüllten Menschen. Die Dinge des All-

tags konnten ihn nicht anfechten; sein Blick

war immer, über sie hinweg, auf sein hohes

Ziel gerichtet. Dabei war er durchaus humo-

ristisch veranlagt und zum Scherzen geneigt;

seine Lustigkeit äußerte sich aber niemals

geräuschvoll; wenn sie hoch stieg, kulminierte

sin in einem kurzen, stoßweisen nicht sehr lau-

ten Gelächter. Wenn er z. B. seinen alten

Akademielehrer, Professor Griepenkerl in Stimme

und Haltung karikierte, konnte man sich

krumm lachen. Schiele war Griepenkerls „enfant

terrible“. Eines Tages sagte dieser in der

||

6.

Verzweiflung über den jungen Stürmer, der

sich über alle akademischen Kunstregeln hin-

wegsetzte: „Sagen Sie um Gotteswillen nie-

mandem, daß sie bei mir gelernt haben.“

Schieles heitere Ruhe war unerschütterlich; er

verlor sie nicht in den schwierigsten, widerwär-

tigsten Lagen seines Lebens. Im Gegenteil: je

unangenehmer es wurde, desto mehr steigerte sich

seine Heiterkeit. Ich habe ihn in den 8 Jahren un-

serer Bekanntschaft nicht ein einziges Mal zor-

nig oder auch nur ungehalten gesehen oder

bei ihm eine verdrossene Miene beobachtet. Er

wartete ruhig, bis irgendwoher die Hilfe kam

und sie kam immer, wenn auch in zwölfter

Stunde. Er war nicht nur ein bildender Künst-

ler, sondern auch ein Lebenskünstler im vollsten

Sinne des Wortes. Wenn ein Wiener Kunst-

kritiker anläßlich der 25. Wiederkehr von

Schieles Todestag schieb: „Sein kurzes Leben ist

tragisch umdüstert“, so gibt das einen ganz fal-

schen Begriff von Schieles Lebensführung. Tragisch

||

7.

ist nur, was man tragisch nimmt und Schiele

nahm nichts tragisch. Eine Tragödie in seinem

Leben war nur seine gerichtliche Belangung und

sein und seiner Gattin schneller, früher Tod.

Schieles Natur war kindlich (nicht kindisch). Kurz

bevor ich ihn kennen lernte, hatte ihn der Kunst-

sammler Karl Reininghaus besucht und sich so für

Schieles Zeichnungen begeistert, daß er eine größere

Zahl davon ankaufte und sofort honorierte. Schiele

zeigte mir nun, wie damals sein Rock vom

Körper abstand, weil er die dicke Brieftasche

nicht fassen konnte. Schiele ging im Sommer

dieses Jahres mit mehreren Freunden in die schöne

alte Stadt Krumau in Böhmen, die Heimatstadt

seiner Mutter, und als er zurückkehrte, paßte

der Rock wieder ausgezeichnet.

Schiele war ein guter, selbstloser und (eine

bei Künstlern seltene Eigenschaft) neidloser

Mensch. Ich sagte zu ihm eines Tages, ich würde

gern ein Bild des Malers Anton Faistauer er-

werben, was er dazu sage? Obwohl Schiele die

||

8.

Bescheidenheit meiner Mittel kannte und wußte,

daß der hiefür aufgewendete Betrag ihm entging,

antwortete er ohne Zögern: „Ja, einen Faistauer

muß man wohl haben.“ Schieles Freund und spä-

terer Schwager, Maler Anton Peschka arbeitete

jahrelang in Schieles Atelier mit dessen Material

und ließ auf Schieles Kosten bei dessen Schneider

arbeiten. Ich zweifle nicht, daß Schiele auch ande-

ren Freunden und Berufskollegen aushalf, soweit

er konnte; ich glaube auch, daß er seine Mutter,

obwohl sie eine Witwenpension bezog, materiell

unterstützen mußte. Damit komme ich zu einem

der schwächsten Kapitel in Egon Schieles Leben:

der Geldwirtschaft.

Ein Künstler von Bedeutung darf in Geld-

sachen nicht kleinlich sein, weil man von ihm

Großzügigkeit voraussetzt. Einen großen Künst-

ler als Pfennigfuchser kann ich mir nicht vor-

stellen, wohl aber als Verschwender. Bei Schiele

ging aber die Sorglosigkeit in Geldsachen so weit,

daß man von Leichtsinn sprechen dürfte. Als Bei-

||

9.

spiel: Ich saß mit Schiele und seinem Modell (und

Liebling) Vally Neuzil in Hietzing im Kaffeehause.

Während Schiele Karambol spielte, erzählte mir Vally,

daß Egon ganz blank sei und nicht wisse, wie er

am nächsten Tage sein Mittagessen bezahlen solle.

Ich war damals selber knapp, gab aber Schiele,

nachdem er sein Spiel beendet hatte, für den

dringendsten Bedarf 10 Kronen. Was tut nun unser

Egon? Er fährt, nachdem wir uns getrennt

hatten, mit Vally in’s Burgtheater, geht nach

Beendigung der Vorstellung mit ihr in’s Res-

taurant und erübrigt von den 10 Kronen ge-

rade noch so viel, um mit der Elektrischen nach

Hause fahren zu können.

Oder: Ich war mit Schiele und Vally in sei-

nem Atelier in der Hietzinger Hauptstraße.

Es läutet. Vally öffnet und es erscheint ein sehr

freundlicher älterer Herr, der sich als Steuerexe-

kutor vorstellte. Er sei vom Gericht beauftragt, hier

zu pfänden und Siegel anzulegen, wenn nicht die

eingeklagte Schuld beglichen würde. Sie betraf das

||

10.

Guthaben eines Wiener Spediteurs für die Verpackung

und den Transport von Schieles Bildern nach Deutsch-

land. Schiele war vom Gläubiger und vom Gerichte

wiederholt zur Zahlung aufgefordert worden, hatte

aber gerade (dieses „gerade“ war bei ihm zeitlich

recht ausgedehnt) kein Geld und steckte daher die

Zuschriften einfach in den Ofen. So war der schul-

dige Betrag durch allerlei Spesen auf die doppelte

Höhe angewachsen. Da nichts anderes zu machen

war, zahlte ich und begleitete den sehr befriedig-

ten Herrn Exekutor zur Wohnungstür. Als ich

in’s Atelier zurückkam, mochte ich wohl ein sehr

unglückliches Gesicht gemacht haben, denn Schiele

und Vally empfingen mich mit hellem Gelächter.

Schiele sah mich, wie immer freundlich lächelnd, an

und sagte: „Armer Herr B!“ (Er nannte mich

immer mit meinem Anfangsbuchstaben) Darauf

lachten sie abermals und zuletzt auch ich, womit

die Ordnung wieder hergestellt war.

Schiele machte öfter zur Sommerzeit mit Vally

oder mit Mutter und jüngerer Schwester kleine

||

11.

Reisen in die oesterreichischen Alpenländer bei denen,

meines Wissens, er die Kosten trug. Diese Reisen

waren meist von Haus aus finanziell schlecht fun-

diert und wurden oft so lange ausgedehnt, bis

man irgendwo festsaß und selbst das Geld zur

Rückreise fehlte. Da kam dann ein Brief: „Lieber

Herr B!“ u.s.w. Ich fluchte, aber ich zahlte, denn

sitzen konnte man ihn ja nicht lassen. Wenn

ich ihn dann nach seiner Rückkehr Vorwürfe mach-

te und fragte: „Was wäre denn gewesen, wenn ich

kein Geld gehabt hätte?“ sagte er: „Wenn’s sein

muß, haben Sie schon eines.“ Da hatte er nun wie-

der recht.

Schiele war auch leichtsinnig beim Versenden

seiner Zeichnungen. Dem Kunsthändler Goltz in

München schickte er dutzende von Zeichnungen,

die einfach (ohne Kartonhülle) in Packpapier ein-

gerollt waren und unverschlossen, bloß mit den

erforderlichen Postmarken beklebt, nicht eingeschrie-

ben zur Post gegeben wurden.

Von dem Tage, an dem ich begann, Schiele zu

||

13.

sammeln, war ich von einem Gefühle tiefer Dank-

barkeit gegen den Künstler durchdrungen, der

mir durch seine Werke so viel Glück beschert

hatte. Ich war daher immer bestrebt, nicht so billig

als möglich zu kaufen, sondern aus mir so

viel als möglich für den Künstler herauszuholen.

Schiele hat dies auch dankbar anerkannt, indem

er einmal zu Peschka (nicht in meiner Anwe-

senheit) sagte: „Der Herr B. ist mein bester Zahler.“

Dabei hatte Schiele sehr reiche Kunstfreunde, darunter

einen Döblinger Millionär, der einmal zu einem

Freunde sagte: „Der Benesch ist ein Narr, daß

er dem Schiele mehr zahlt, als er muß.“ Dieser

Millionär kaufte am billigsten und das kam so:

Ich konnte jeweils nur ein Blatt, besten falls zwei

Blätter auf einmal kaufen und Schiele bekam daher

von mir immer nur kleinere Beträge. Wenn

er nun mehr brauchte, rollte er ein Dutzend oder

mehr nicht aquarellierter Zeichnungen zusammen

und fuhr damit zu seinem Döblinger Millionär

hinaus. Der sah sich die Blätter ruhig, ohne Zeichen

||

14.

der Begeisterung an und sagte endlich: „Ja, ich brauche

die Sachen nicht; wenn Sie 10 Kronen für das Stück

wollen, können Sie sie hier lassen.“ Und Schiele

nahm die 120 Kronen für das Dutzend und fuhr

erleichtert nach Hause.

Psychologisch interessant war, daß Schiele, der meine

Opferwilligkeit anerkannte und schätzte, gerade mich,

den Mann der kleinen Mittel zeitweise mit den

Preisen steigerte. Ich widersprach nie und verlang-

samte nur notgedrungen das Tempo meiner Samm-

lertätigkeit. Schiele sagte einmal: „Wie schade

Herr B, daß sie kein Geld haben.“ Ja, das tat mir

am meisten leid um der Kunst und der Künst-

ler willen.

Es kam auch öfter vor, daß mir Schiele den

Ankauf eines Blattes verweigerte, auch wenn ich es

nicht von meinem Guthaben (Schiele war immer

bei mir in der Kreide) abziehen, sondern bar

bezahlen wollte. Warum? – ich weiß es nicht.

Er sagte einfach: „Das geb‘ ich nicht her“ und ich

gab mich zufrieden. Wenn ich aber dann dieses

||

15.

Blatt bei dem Döblinger Millionär (den ich öfter

besuchte) wiedersah, der es mit 10 Kronen be-

zahlt hatte, obwohl ich es nach der Damaligen, von

Schiele für mich festgesetzten Preislage mit 30 Kro-

nen honoriert hätte, dann konnte ich wohl fuchs-

teufelswild werden. Mein Zorn war aber im-

mer schon verraucht, wenn ich wieder zu Schiele

kam und ich machte ihm nie einen Vorwurf

daraus. Schließlich darf man einem Menschen,

der im guten Sinne Ungewöhnliches leistet, nicht

im übrigen mit dem Maßstabe des Spießbür-

gers messen.

Ich genoß aber nicht nur Schieles kleine Launen,

sondern auch seine Noblesse, denn er war eine

noble Natur. Wenn mein Guthaben schon höher

angestiegen war und durch Kunstwerke (nie-

mals bar) ausgeglichen wurde, versäumte

Schiele niemals, ein gutes Blatt als Draufgabe

zuzulegen.

Ich hatte mich im Laufe der Jahre oft an

Hilfs- Rettungs- und sonstigen Aktionen zugunsten

||

16.

Schieles beteiligt. Wenn eine gelungen war, quittier-

te dies Schiele anerkennend durch die Bemer-

kung: „Herr B. hat’s gemacht.“

Einmal – in einer Zeit größter Ebbe – bat mich

Schiele, zu Klimt zu gehen und ihm seine Nöte

vorzutragen. (Schiele selbst mochte es nicht tun.)

Klimt sei am besten in der Zeit zwischen 7 und 8

Uhr Morgens in der Meierei Tivoli am Grünen

Berge bei Schönbrunn zu treffen, wo wer täglich

sein Frühstück einnahm. Ich war am nächsten Tage

zur Stelle, traf Klimt, den ich schon persönlich

kannte, den Architekten Prutscher und noch

einen Herrn aus Künstlerkreisen, dessen Name

mir entfallen ist. Eben kam der Kellner mit

Klimts Frühstück, dabei ein gar nicht kleiner

Teller mit einem wahren Berge von Schlagobers.

Klimt blickte skeptisch auf den Teller und sagte:

„So wenig!“ ich bewunderte seit dieser Zeit Klimt

nicht nur wegen seiner Kunst, sondern auch we-

gen seines guten Magens. Ich brachte meine

Sache vor. Architekt Prutscher entwickelte sofort

||

17.

eine Reihe von Vorschlägen, von denen neun

Zehntel für Schiele nicht brauchbar waren.

Klimt sprach, wie gewöhnlich, nicht viel und sag-

te nur, er werde schon etwas machen. Tat-

sächlich empfahl er Schiele der kunstsinnigen

Familie des Großindustriellen August Lederer,

die sofort die Beziehungen zu Schiele auf-

nahm, viel von ihm kaufte und mit ihm in

dauernder Verbindung blieb. Schiele war

damit für längere Zeit aus dem Gröbsten

heraus.

Und nun komme ich zu einer ganz miß-

glückten Hilfsaktion, bei der der „gute“ On-

kel Czihaczek die Hauptrolle spielte.

Der Oberinspektor der Nordbahn, Ingenieur

Czihaczek (sein Vorname ist mir entfallen)

war der Gatte der Schwester von Egon Schieles

Vater. Das kinderlose Ehepaar lebte in Wien

in sehr guten Verhältnissen. Nach dem Tode von

Vater Schiele wurde Onkel Czihaczek Egons Vor-

mund und die Familie Schiele übersiedelte von

||

18.

Tulln nach Klosterneuburg, wo Egon das Gymnasium

besuchte. Er kam aber mit dem Studium nicht recht

vorwärts; der Drang nach der Kunst war über-

mächtig. Onkel Czihaczek wollte aber nicht, daß

Egon das unsichere Leben des Künstlers führe, er

sollte einen „nützlichen“ Beruf ergreifen, der ihm

sicheres Brot und Pensionsberechtigung brachte.

Endlich gab der Onkel seinen Widerstand auf;

Schiele kam 1906 an die Wiener Kunstakademie

und verließ sie 1909. Im Jahre 1910 sehen wir ihn

schon als selbständig schaffenden Künstler in sei-

nem Atelier in der Grünbergstraße. 31 tätig.

Von dieser Zeit an bracht er die Beziehungen

zum Onkel ab, sah aber die Tante öfter, die

eine heitere, lebenskluge Frau war und auf

Egons Seite stand.

Inwieweit Onkel Czihaczek Schiele unterstützte

und für ihn Opfer brachte, weiß ich nicht. Mir gegen-

über erwähnte Schiele nur, daß er öfters im Hau-

se des Onkels zu Tisch war und manchmal in die

Loge des Burgtheaters (Czihaczeks hatten ein Abonne-

||

19.

ment) mitgenommen wurde.

Im Frühjahre 1913 ging es Schiele sehr schlecht.

Er nährte sich ungenügend und ungleichmäßig,

was sich bald in seinem Aussehen zeigte. Auf einem

Selbstbildnisse aus diesem Jahre, einer Bleistift-

zeichnung, die für eine Schiele-Mappe reproduziert

wurde, ist dies deutlich sichtbar. Wir hielten da-

mals zu zweit eine Notstands-Sitzung ab und ich

verfiel endlich, nach Prüfung aller Hilfsquellen,

auf Onkel Czihaczek. Schiele lachte und meinte, da

werde ich kein Glück haben. Ich wollte es dennoch

versuchen.

Ich suchte den damals schon pensionierten On-

kel Czihaczek in seinem Heim in der Leopold-

stadt auf. Ich wurde (nur von ihm) höflich, aber

sehr kühl empfangen. Der Zweck meines Besuches

war ihm noch nicht bekannt. Ich will mein Urteil

über ihn in wenige Worte zusammenfassen:

kalt, verschlossen, selbstgefällig, pedantisch, hinterhäl-

tig – wenig intelligent.

Ich brachte meine Sache vor, verwies zunächst auf

||

20.

Schieles zweifellose Künstlerschaft, die Großes versprach,

schilderte seine augenblickliche Notlage und bat end-

lich um Hilfe. Der Onkel hörte mich ruhig, mit hartem,

abweisendem Gesichte an und sagte endlich: „Das

ist ausgeschlossen.“

Ich legte noch einmal, kräftiger los und betonte,

daß Schiele derzeit nicht in der Lage sei, sich aus-

reichend zu ernähren, und oft dem Hunger nicht

ferne stehe. Die ruhige, kalte Antwort lautete:

„So arg wird es wohl nicht sein.“ Auch ein dritter

Versuch, das steinerne Herz zu rühren, erzielte nur

die Antwort: „Es ist ausgeschlossen!“. Ich erkannte

die Lage als hoffnungslos und empfahl mich mit

stummer Verbeugung, die ebenso erwidert

wurde.

Als ich Schiele hierüber berichtete, meinte er:

„Was habe ich Ihnen gesagt!“ Dann lächelte er

mich freundlich an und sagte: „Armer Herr B!“

In der Schiele-Literatur und in den Zei-

tungsartikeln, die besonders nach Schieles Tode

erschienen, war wiederholt darauf verwiesen,

||

21.

daß ihn sein Onkel (Czihaczek) gefördert und unter-

stützt habe. Nun, gefördert hat er ihn wohl nie,

denn er hat seinem Bestreben, Künstler zu wer-

den, immer den schärfsten Widerstand entgegen-

gesetzt; und unterstützt hat er ihn vielleicht wäh-

rend der Dauer der Vormundschaft, nach Schieles

selbständigem Auftreten aber gewiß nicht. Er

kümmerte sich einfach nicht mehr um ihn und ver-

hielt sich durchaus ablehnend.

Man muß Onkel Czihaczek indes zugute halten,

daß er für Schieles Kunst nicht das mindeste Ver-

ständnis hatte, obwohl ihm hiezu reichlich Gelegenheit

geboten war, denn Schieles Talent zeigte sich sehr

früh. Schon als kleiner Knabe beobachtete er am

Bahnhofe in Tulln (N.Ö. [Niederösterreich]) wo sein Vater Vorstand

war, mit großem Interesse den Zugverkehr

und die Verschiebungen und begann zu zeichnen.

Tante Czihaczek, die ich nach ihres Gatten Tode öfter

besuchte, zeigte mir einmal einen schmalen Strei-

fen weißen Papieres, auf den der kleine Egon

einen durchfahrenden Schnellzug gezeichnet hatte.

||

22.

Es war die überzeugendste Darstellung dieser

Impression, die ich je gesehen habe. Die kleinen

Räder waren wie mit dem Zirkel gezogen;

die Radspeichen, die nur an der Nabe sichtbar

waren und der zerflatternde Rauch aus der

Lokomotive ließen die große Geschwindigkeit

erkennen. Erst nach Schieles großer Ausstellung

in der Sezession im März 1918, als sein Name

in Aller Munde war und die Zeitungen

lobende Artikel brachten, wurde der Onkel auf-

merksam. Aber erst nach Schieles Tode wurde

er der lauteste Verkünder des Ruhmes seines

Neffen und war sogar stolz auf ihn.

Wenn Schieles Persönlichkeit ehrlich geschildert

werden soll, darf man an den Schwächen seines

Charakters nicht vorübergehen.

Schiele war, wie sein großer Kollege Klimt,

Erotiker. Er zeichnete und malte, was er sah

und kannte kein Feigenblatt. Er war infolge-

dessen in sexuellen Dingen von großer Freiheit.

Bei den Berufsmodellen mochte dies angehen,

||

23.

nicht aber bei Kindern, nach denen er viel

und gerne Akt zeichnete. Er nahm hiebei auf die

Unverdorbenheit der Kinder (die allerdings

oft nicht mehr vorhanden war) keine Rücksicht.

Es geschah dies gewiß nicht aus Schlechtigkeit, son-

dern aus Gedankenlosigkeit und Sorglosigkeit. Er

hat sich an den Kindern nie schwerer vergangen.

Immerhin führte diese Tatsache zur Katastrophe

von Neulengbach, von der später noch die

Rede sein soll.

Ein zweiter Vorwurf, den Schiele selbst seine

Freunde machen müssen, ist der der unsoliden

Arbeit bei seinen Oelbildern. Er legte auf die

Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit seiner Oelmalerei

keinen Wert und das darf ein Künstler nicht;

nicht nur aus Achtung vor der Kunst und dem

eigenen Werke, sondern auch aus Rücksicht auf

den Käufer. Er arbeitete oft mit minder-

wertigen, unzulänglichen Malmitteln, wenn

das Geld für Besseres nicht ausreichte. Im

Eifer der Arbeit mischte er mitunter die Farbe

||

24.

so oberflächlich mit dem Malmittel, daß sich die-

ses von der Farbe absetzte. Es sind daher viele

seiner Oelbilder heute schon Ruinen, die zu

ihrer Erhaltung sorgfältiger Pflege bedürfen.

Die Würdigung von Schieles Kunst ist Sache

des Kunsthistorikers, der ich nicht bin. Wenn ich

dennoch darüber spreche, so gebe ich damit nur

ein ganz allgemeines, rein persönliches Urteil ab.

Schiele war ein universeller Künstler größten

Stils. Seine Kunst ist im höchsten Maße eigenartig; es

besteht nichts auch nur Ähnliches neben ihr. Was

er anpackte, war Kunst, ob es nun Zeichnen, Ma-

lerei, Plastik oder Kunstgewerbe war; etwa

ein Monogramm zu einem Petschaft oder ein

Entwurf zu einem Zierpolster. Ließ er sich doch

seine Anzüge (auch hinsichtlich des Schnittes) nach

seinen Angaben herstellen und er sah darin,

trotz kleiner Absonderlichkeiten, prächtig aus.

Was Schiele uns in Form und Farbe an

Schönheit brachte, war vor ihm noch nicht erlebt

worden. Für seine Zeichenkunst gibt es nur einen

||

25.

Ausdruck: phänomenal. Die Sicherheit seiner

Hand war fast unfehlbar. Beim Zeichnen saß er

wohl öfter auf einem niedrigen Schemel, das Reiß-

brett mit dem Zeichenblatte auf den Knieen [!],

die zeichnende rechte Hand auf die Unterlage ge-

stützt; aber er konnte auch anders. Ich sah ihn

zeichnen, vor dem Modelle stehend, den rechten Fuß

auf einem niedrigen Schemel aufgesetzt. Das Reiß-

brett stützte er auf das rechte Knie und hielt es

mit der Linken am oberen Rande fest. Nun

setzte er den Bleistift mit freistehender Hand

senkrecht auf das Blatt und zog, sozusagen aus

dem Schultergelenke heraus, seine Linien. Und

das saß alles richtig und fest. Kam er ein-

mal daneben, was äußerst selten der Fall

war, so warf er das Blatt weg. Er kannte

keinen Radiergummi.

Schiele schuf seine Zeichnungen nur vor der

Natur. Sie waren im wesentlichen Konturzeich-

nungen, die erst durch die Farbe höhere Plastik

erhielten. Die Kolorierung erfolgte immer

||

26.

ohne Modell aus dem Gedächtnisse, ein Beweis, daß

Schiele die Kenntnis des menschlichen Körpers bis

in’s [!] kleinste besaß.

Im Jahre 1917 fing Schiele an bei seinen Zeich-

nungen in der Farbe etwas roh zu werden.

Die zarten Töne der menschlichen Haut wurden

derb, so daß die Akte manchmal ganz scheckig

aussahen. Als ich ihn einmal diesbezüglich aus-

holte, meinte er, die Farbe wäre gar nicht

nötig, man könne alles mit dem Stifte aus-

drücken. Tatsächlich kolorierte er später seine

Zeichnungen nicht mehr und wendete zur Er-

höhung ihrer Plastik einen breiten, weichen,

sehr lockeren, schummerigen Strich an, der die

Farbe nicht vermissen ließ und Schieles Gestal-

tungskraft in neuem Lichte zeigte.

Im Jahre 1917 und anfangs 1918 entstand eine

große Menge von Aktzeichnungen, die ledig-

lich Schieles Virtuosität zeigten, geistig aber

leer und inhaltslos, also wenig erfreulich wa-

ren. Ich glaube, darin den nachteiligen Einfluß

||

27.

seiner Frau zu sehen, die ihn wegen der höheren

Kosten des ehelichen Haushaltes zu größerer Tätig-

keit anspornte. Schiele war nie faul, aber er

folgte bei seinem Schaffen immer nur dem inne-

ren künstlerischen Triebe, niemals der Zweckmä-

ßigkeit (Verkaufsmöglichkeit).

Nach meinem persönlichen Empfinden stand

Schieles Kunst in den Jahren 1910, 1911 und 1912

auf dem Höhepunkte. Das Liebste von Allem

sind mir seine Zeichnungen aus dem Jahre 1910.

Die Interieur-Zeichnungen jedoch, die Schiele

im Jahre 1917 als Militärpflichtiger in einem

ärarischen Verpflegsmagazin schuf, gehören,

glaube ich, zum Höchsten, was Zeichenkunst

jemals geleistet hat.

Schiele war auch Sammler, aber er sammel-

te nicht Wertvolles, sondern kleine Dinge, Nich-

tigkeiten, die durch Form und Farbe seinem

künstlerischen Empfinden entsprachen: Kleines

bemaltes Kinderspielzeug, kleine bäuerliche

Holzplastiken und Hinterglasmalereien, bunte

||

28.

Stickereien und Kopftücher und Ähnliches. Seine

Vitrine sah aber interessanter aus, als die man-

ches reichen Kunstfreundes.

Im Somme 1911 übersiedelte Schiele von

der Grünbergstraße im 12. Bezirke nach Neu-

lengbach (N.Ö.). Er begründete diesen Schritt

damit, daß er auf dem Lande viel freier

und ungehinderter schaffen könne. Er bewohn-

te dort ein am Südabhange des Buchberges

liegendes, aus zwei sehr hellen, geräumigen

Zimmern, Küche und Vorraum bestehendes

Einfamilienhaus mit hübschem Garten. Die

Aussicht von seinen Zimmern war herrlich:

Links die Ausläufer des Wienerwaldes; gerade-

aus, auf bewaldetem Hügel, Schloß Neuleng-

bach; rechts der Haspelwald und der Beginn

des Tullnerfeldes. Schiele war dort meist allein.

Vally blieb in Wien, besuchte ihn aber oft. Die

Zeit, die Schiele in Neulengbach verbrachte,

dürfte die glücklichste seines Lebens gewesen

sein, was schon aus der reichen, hochwertigen

||

29.

künstlerischen Produktion aus jener Zeit zu ent-

nehmen ist.

Dann kam das Verhängnis.

Ich hatte Schiele immer gewarnt, beim Umgan-

ge mit seinen Kindermodellen vorsichtig zu sein

und nichts ohne Einverständnis der Eltern

zu unternehmen. Er gab mir hierüber beru-

higende Erklärungen.

An einem Märzabend des Jahres 1912

kam Mutter Schiele mit ihrer jüngeren Tochter

Gertrud in größter Verzweiflung in meine

Wohnung und teilte mir mit, daß Egon gestern

in Neulengbach verhaftet worden sei. Man be-

schuldige ihn der „Unsittlichkeit“ und „Entführung“.

Ich ahnte sofort den Zusammenhang. Herr

Karl Reininghaus, der gleichzeitig verständigt

worden war, stellte Rechtsschutz kostenlos bei.

Ich fuhr am nächsten Tage nach Neulengbach

und durfte Schiele sprechen. Ich tröstete ihn und

sprach ihm Mut zu. Er war sehr gedrückt, aber

der kindlich heitere Ausdruck in seinem Gesichte

||

30.

blieb unverändert. Er blieb ungefähr 14 Tage

im Gewahrsam des Bezirksgerichtes Neulengbach

und ich besuchte ihn dort noch zweimal. Dann

wurde er nach St. Pölten gebracht, wo das Kreis-

gericht das Verfahren gegen ihn durchführte.

Der Vorwurf der „Unsittlichkeit“ war durch

folgenden Tatbestand gegeben: Schiele duldete

es in seiner Gutmütigkeit, daß nach Beendi-

gung der Arbeit nach Kindermodellen oft

ganze Scharen von kleinen Knaben und

Mädchen, die Schulkameraden und Kame-

radinnen der Modelle, in das Arbeitszim-

mer kamen und sich dort herumtummelten.

Schiele hatte nun ein wundervolles farbiges

Blatt, ein ganz junges, nur am Oberkörper

bekleidetes Mädchen darstellend, mit Haftnägeln

an der Wand befestigt. Der Körper war so

dargestellt, wie Gott ihn erschaffen. Die nicht

mehr unschuldigen unter den Kindern tuschel-

ten über die Nudität, erzählten davon und

so kam es zur Anzeige.

||

31.

Das schöne Blatt wurde später über Gerichts-

beschluß vernichtet. – Sancta simplicitas.

Nun die „Entführung“, wie sie mir darge-

stellt wurde:

In Neulengbach lebte damals ein Marine-

beamter mit Frau und etwa 15 jähriger Tochter,

die in den hübschen Schiele verliebt sein mochte,

denn sie lief ihm unausgesetzt nach. Schiele

verhielt sich durchaus gleichgültig. Eines Tages

stand Schiele mit Vally am Bahnsteige der

Haltestelle Neulengbach Markt, um nach Wien

zu fahren. Da erschien das Mädchen, erklärte,

es wolle nicht mehr bei seinen Eltern blei-

ben, es wolle zur Großmutter nach Wien

und bat, mitgenommen zu werden. Da die

Kleine kein Geld hatte, bezahlte Schiele die

Fahrkarte und sie fuhren zusammen nach Wien.

Als sie daselbst eintrafen, war es Abend ge-

worden. Das Mädchen wollte nicht so spät

zur Großmutter kommen, daher wurde es

in’s [!] Hotel mitgenommen, wo alle drei über-

||

32.

nachteten; Schiele im abgesonderten Zimmer.

Am nächsten Tage wurde das Mädchen zur

Großmutter gebracht, aber noch am selben Tage

von den Eltern heimgeholt. Schiele hatte also

ihre Flucht aus dem Elternhause unterstützt,

was als „Entführung“ qualifiziert wurde. Die

Anklage wegen Entführung soll bei der Ver-

handlung des Kreisgerichtes St. Pölten gegen

Schiele fallengelassen worden sein.

Die Verhandlung fand, meines Erinnerns,

ungefähr eine Woche nach Schieles Überstellung

nach St. Pölten statt. Welches Ergebnis sie hatte,

weiß ich nicht. Ich habe Schiele befragt, aber

er wollte darüber nicht sprechen und ich

drang nicht auf Antwort. Irgendwer aus

Schieles Umgebung – ich weiß nicht mehr, wer

es war – sagte mir, er wäre nur wegen

Unsittlichkeit zu drei Tagen Arrestes verur-

teilt worden. Jedenfalls wurde er einige

Tage nach der Verhandlung aus der Haft

entlassen und diese Tatsache beweist, daß keiner-

||

33.

lei schweres Verschulden vorlag.

Schieles Mutter, Vally und ich holten Schiele

aus St. Pölten ab. Die Frauen warteten auf dem

Bahnhofe und ich begab mich allein nach dem

Kreisgerichte. Als ich mit Schiele das Gebäude ver-

ließ, atmete er tief auf und sein Gesicht ließ

das Glück über die wiedererlangte Freiheit

erkennen.

Man gestattete, daß Schiele während seiner

Haft mit Arbeitsmaterial versehen wurde. Er

brachte auch etwa ein Dutzend farbiger Zeich-

nungen aus Neulengbach und St. Pölten heim.

Drei in Neulengbach entstandene, bisher nicht

reproduzierte farbige Blätter besitze ich. Sie

sind interessant genug, um besonders beschrie-

ben zu werden:

Das erste zeigt Schiele, auf der Pritsche

liegend, mit seinem rotbraunen Mantel

zugedeckt. Das Blatt trägt ober der Signie-

rung und Datierung mit dem Tage des Ent-

stehens die Inschrift: „Den Künstler hemmen ist

||

34.

ein Verbrechen, es heißt keimendes Leben morden.“

Das zweite Blatt zeigt Schiele, vorgebeugt sit-

zend, mit umgehängtem Mantel, der aber grau

getönt ist. Sein Gesicht ist von einem grinsenden,

wie verzweifeltem Lachen überzogen, die Inschrift

lautet: „Gefangener!“.

Das dritte Blatt gibt einen Blick von der Prit-

sche nach der Tür ober der sich ein großes, schwer

vergittertes Oberlichtfenster befindet. Durch dieses

sieht man auf ein paar Dachfirste und Rauch-

fänge sowie auf zwei junge, noch unbelaubte

Bäume, auf denen einige Meisen sitzen. Es ist

eine liebliche kleine Frühlingslandschaft voll

Sehnsucht nach der Freiheit. Das Blatt zeigt die

Inschrift: „Die Tür in das Offene.“ Beide letzt-

genannte Blätter sind ebenfalls signiert und

voll datiert.

Ich besitze ferner eine kleine Plastik, die

aus Brot geknetet und modelliert ist. Sie stellt

das Porträt eines St. Pöltener Häftlings dar

und hat nur Nußgröße, ist aber von ungewöhnlicher

||

35.

Charakteristik – ein wahres Meisterstück im Kleinen.

Schiele betrat Neulengbach, wo er so glücklich

und erfolgreich gewesen war, nie wieder. Auf

seine Bitte leitete ich seine Übersiedlung nach

Wien in die Wege, wo er zunächst bei seiner

Mutter in Ober-Hetzendorf wohnte. Da er dort

keine Arbeitsmöglichkeit hatte, ging er als Gast

in das Atelier eines Maler-Freundes, der sich

Mime van Osen nannte; ein genial veranlag-

ter Mann, der seinerzeit als Theatermaler am

deutschen Theater in Prag tätig gewesen war,

aber infolge seiner ungezügelten Lebensweise

nirgends Fuß fassen konnte. Leider wurde der

gutgläubige Schiele von diesem Mann schwer

getäuscht und materiell geschädigt.

Als sich Schiele finanziell etwas erholt hatte,

bezog er ein eigenes Atelier in der Hietzinger

Hauptstraße Nr 101, wo er bis zum Beginn des

Jahres 1918 verblieb. Im Jahre 1913 entspann sich

dort ein zartes Verhältnis zu der jüngeren

Tochter Edith des kleinen Eisenindustriellen

||

36.

Johann Heinrich Harms der gegenüber im eige-

nen Hause, Hietzinger Hauptstraße Nr 114 wohnte.

Im Jahre 1915 wurde geheiratet.

Die Ehe lief gut an, nur war Frau Schiele,

eine mondäne, mittelgroße, sehr bewegliche Blon-

dine stark eifersüchtig, was aber an Schieles

heiterem Gleichmute wirkungslos abprallte. So

durfte er anfangs nur nach ihr Akt zeichnen.

Als sie aber anfing etwas füllig zu werden,

Schiele aber schlanke Figuren künstlerisch bevor-

zugte, mußte sie schließlich auch andere Modelle

dulden; aber sie paßte scharf auf.

Im Jahre 1915, dem zweiten des ersten Welt-

krieges wurde Schiele kurz vor seiner Eheschließung

für den Militärdienst gemustert. Ich war wie

vor den Kopf geschlagen, als ich von ihm eine

Karte erhielt, worauf stand:

„geeignet“, am 21. Juni nach Prag einrücken!

Beste Grüße Egon Schiele.“

Also der zarte Schiele mit dem femininen Knochen-

bau und dem zwar gesunden aber schwach ent-

||

37.

wickelten Kinderherzen (ärztlich festgestellt) war

kriegsdiensttauglich.

Schiele kam nach der Einrückung zur Abrich-

tung nach Neuhaus in Böhmen. Er schrieb mir,

daß die ersten 14 Tage seiner dortigen Tätig-

keit die schlimmsten seines Lebens gewesen seien.

Man mochte wohl bald erkannt haben, daß

Schiele kein Frontsoldat war. Er kam nach Wien

zurück und wurde einem Wachkommando auf

der Sofienalpe zugeteilt. Bald darauf wurde

er dem Gefangenenlager in Mühling bei

Scheibbs in Niederoesterreich als Schreibkraft zu-

gewiesen, wo er viele Porträts von oesterrei-

chischen Offizieren und russischen Gefangenen zeich-

nete. Später war er in Wien in einem ära-

rischen Verpflegsmagazin beschäftigt und wurde

nach einigen Monaten dieser Tätigkeit dem

Heeresmuseum im Wiener Arsenal zugewiesen.

Dort hatte er viel übrige Zeit und konnte

sich wieder seinen künstlerischen Aufgaben widmen.

Da Schiele die Absicht hatte, Bilder großen

||

38.

Formates zu malen (eine Studie zu einem „Heiligen

Abendmahl“ ist vorhanden) wozu sein Atelier in

der Hietzinger Hauptstraße nicht hoch genug

war, übersiedelte er zu Beginn des Jahres

1918 in ein ehemaliges Bildhaueratelier in

Hietzing, Wattmanngasse Nr 6, in dem sich

ein etwa 7 Meter hoher, ferner ein kleinerer Ar-

beitsraum und ein Wohnzimmer befanden.

Dort sah ich noch die Vorbereitungen zu dem ob-

erwähnten großen Bilde: Den Blendrahmen

und die Leinwand; zur Ausführung sollte es

nicht mehr kommen.

Schiele hatte im Laufe der Jahre nicht

nur in Oesterreich und Deutschland, sondern auch

im Auslande ausgestellt. Seine erste Wiener

Ausstellung hatte er im Jahre 1911 in der Ga-

lerie des Kunsthändlers Miethke in der Do-

rotheergasse. Ich traf ihn einmal in der inneren

Stadt auf dem Wege dahin. Er wollte sich wie

er sagte, „den ersten Tausender holen“. Er

brachte aber keinen Tausender heim, ja nicht

||

39.

einmal einen Hunderter. Das war aber nicht seine

Schuld, sondern die der Wiener, die ihn noch

nicht verstanden. Es wären in dieser Kollektiv-

Ausstellung viele schöne Dinge wohlfeil zu haben

gewesen.

Ein Jahr später beteiligte sich Schiele als Gast

an einer Ausstellung des Künstlerbundes

„Hagen“ in der Zedlitzgasse. Dort sah man

nebst anderen trefflichen Arbeiten sein großes

Bild „Die Eremiten“, das allgemeine Beach-

tung fand und die Aufmerksamkeit auf den

Künstler lenkte.

Im Jahre 1914 lud Karl Reininghaus die

modernen jungen Künstler zu einem Wett-

bewerbe ein, an dem sie sich mit je einem

Werke beteiligen konnten. Es war ein erster

Preis von 2000 Kronen und ein zweiter von

1000 Kronen ausgesetzt. Schiele tat mit. Obwohl

wir ihm rieten, sein großes, vom Kunstsamm-

ler Franz Hauer erworbenes Bild „Die Auf-

erstehung“, das in Wien noch nicht ausgestellt

||

40.

worden war, zu entlehnen und einzureichen,

malte er ein neues Bild, das aber im Grunde

nur ein Torso blieb, weil er mit der Kom-

position nicht zu Rande kam und nur die

beiden Hauptfiguren malte. Er fiel durch,

obwohl er, nach meiner Meinung, der genialste

der ausstellenden Künstler war. Den ersten

Preis errang Anton Faistauer für einen weib-

lichen Akt, den zweiten Paris Gütersloh für

eine Madonna. Das Urteil, das nur auf

Grund der eingereichten Bilder gefällt wer-

den konnte, war durchaus gerecht.

Endlich schlug Egon Schieles große Stunde.

Seine Ausstellung in der Secession im März

1918 brachte ihm die langverdiente allge-

meine Anerkennung und damit auch reichen

materiellen Erfolg. Er war der Existenzsor-

gen ledig.

Ich besuchte Schiele kurz nach dem Zusammen-

bruche der Monarchie. Er war schon lange, im

Gegensatze zu mir, der Ansicht gewesen, daß

||

41.

die Entente siegen würde und behielt Recht.

Er sagte mir damals: „Sehen Sie, Herr B.,

was hab‘ ich Ihnen gesagt.“

Etwa Mitte Oktober sah ich Schiele zum letzten-

male. Er zeigte mir eine Reihe neuer Blätter,

darunter farbige Darstellungen von Gruppen

von Zierkrügen. Eines der schönsten dieser

Blätter überließ er mir auf meine schüchterne

Frage zu dem wahren Freundschaftspreise von

50 Kronen – ein Beispiel seiner Güte und

Dankbarkeit. Er bekam damals für ein sol-

ches Blatt 200 bis 300 Kronen. Als ich ihm

gerührt dankte, meinte er begütigend:

„Ich verliere bei Ihrem Blatte nur drei

Nachtmahle.“ Er pflegte nämlich mit seiner

Frau fast täglich im Restaurant Ottakringer-

Bräu am Hietzinger Platze das Abendessen

einzunehmen. Dabei ließen sie sich nichts

abgehen, zahlten aber im Durchschnitte

50 Kronen pro Abend. Damals begann schon

die Inflation.

||

42.

Ich schied von Schiele mit einem Händedrucke.

Wir wußten nicht, daß es der letzte war.

Am Abend des 28. Oktober 1918 erhielt ich

von Schiele ein Telegramm: „Edith Schiele

nicht mehr“. Ich war tief bestürzt, denn ich

wußte nichts von ihrer Erkrankung. Frau Edith

Schiele war nach achttägigem Krankenlager der

Spanischen Grippe erlegen. Mit ihr starb keimend-

des Leben. Am nächsten Nachmittage war ich in

der Wattmanngasse und fand Frau Schiele auf

dem Totenbette. Schiele war nicht anwesend;

man sagte mir, er sei auch erkrankt und

liege in der Wohnung seiner Schwiegermutter,

Hietzinger Hauptstraße Nr 114. Ich wollte ihn am

nächsten Tage besuchen, erkrankte aber in-

zwischen selbst. Am 1. November um 8 Uhr Mor-

gens stand die Schwester von Schieles Schwager

Peschka vor mir und sagte: „Herr Benesch,

der Egon Schiele ist gestorben.“ Mir war, als

stürze der Himmel ein und ich brauchte lange,

bis ich das Ereignis in ganzer Bedeutung

||

43.

erfaßte. Als am 30. Oktober die Leiche der Frau

Edith auf der Fahrt auf den St. Veiter Friedhofe

das Vaterhaus passierte, kämpfte dort ihr Gatte

Egon mit dem Tode. Am 31. Oktober starb er nach

dreitägigem Krankenlager. Sein schwaches Herz

hatte nicht länger standgehalten. Er litt sehr

in diesen Tagen, aber der Tod war sanft und

ruhig. Die linke Hand unter den Kopf gelegt,

schlummerte er hinüber. Er hatte seine Frau

am Tage vor ihrem Tode noch einmal gezeichnet.

Das Bild ist von erschütternder Wirkung. Deut-

lich liegen schon die Schatten des Todes auf

dem jungen Angesichte.

Schiele hatte eine Ahnung von seinem Ende.

Noch vor der Erkrankung seiner Frau sagte

er zu seinem Schwager Peschka: „Mir steht et-

was Großes bevor; ich weiß nur nicht, was

es ist.“

Sonntag den 3. November fand seine Beer-

digung statt. Er wurde, wie seine Gattin, im

Grabe von deren Vater auf dem St. Veiter

||

44.

Friedhofe beigesetzt. Ich konnte wegen meiner

Erkrankung an der Leichenfeier nicht teilnehmen,

wohl aber mein Sohn. Einige Tage später wohnte

ich der Seelenmesse des Verewigten bei.

Damit war unter Egon Schieles Leben

und unsere Freundschaft der Schlußstrich gezogen.

Wenige Jahre später wurden die Leichen

von Egon und Edith Schiele in ein von der

Gemeinde Wien auf demselben Friedhofe ge-

widmetes Ehrengrab umgebettet. Im Jahre

1929 wurde auf Veranlassung der „Gesell-

schaft zur Förderung moderner Kunst“ in

Wien auf diesem Grabe ein vom Bildhauer

Benjamin Ferenczy geschaffenes Grabmal

aufgestellt, dessen Kosten von Schieles Freun-

den und Verehrern bestritten worden waren.

Wien, im November 1943.

Heinrich Benesch.

(Nachtrag nächste Seite.)

||

45.

Nachtrag.

Ehe ich Egon Schiele kennen lernte, hatte ich schon einige

Bilder junger Künstler erworben. Es waren die Ma-

ler Hugo Baar, Otto Barth, Friedrich Beck, Adolf

Groß * und Hans Katzler. Sie waren durchaus tüchtige

Impressionisten und mit Ausnahme Katzlers (der nur

Autodidakt, dennoch aber ein sehr feiner Künstler ist)

Mitglieder der Künstlervereinigung „Jungbund“,

die später im Künstlerbunde „Hagen“ aufging.

Als Schiele mich das erstemal besuchte, und

meine kleine Galerie betrachtete, fragte ich ihn:

„Nun, was sagen Sie zu meinen Bildern?“ Er

erwiderte ruhig und freundlich: „Es sind einige

darunter, die nicht ganz schlecht sind.“ (Der Ton

lag auf dem Worte „ganz“).

Dieser Ausspruch, der mich sehr erheiterte,

denn ich war mir des künstlerischen Wertes der

Bilder wohl bewußt, beweist in erster Linie Schie-

les große Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Er zeigt aber

auch, wie ferne Schiele in seinen künstlerischen Anschau-

*Gustav Jahn

||

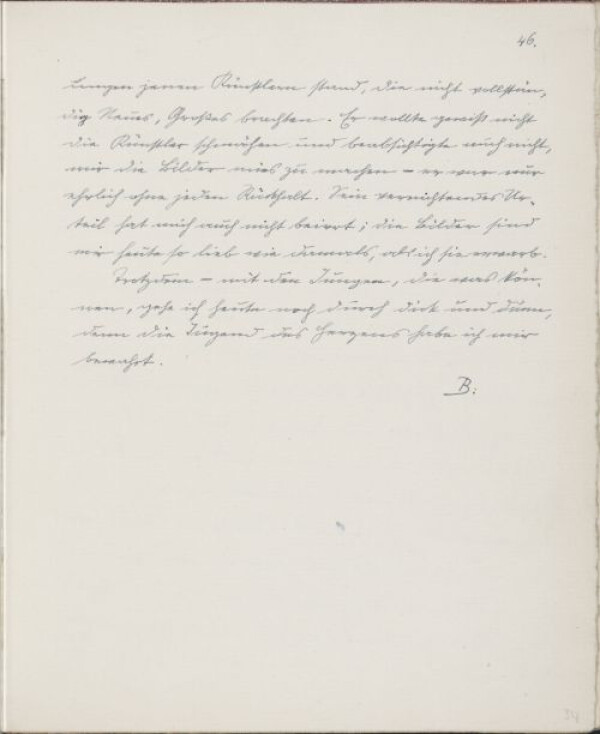

46.

ungen jenen Künstlern stand, die nicht vollstän-

dig Neues, Großes brachten. Er wollte gewiß nicht

die Künstler schmähen und beabsichtigte auch nicht,

mir die Bilder mies zu machen – er war nur

ehrlich ohne jeden Rückhalt. Sein vernichtendes Ur-

teil hat mich auch nicht beirrt; die Bilder sind

mir heute so lieb wie damals, als ich sie erwarb.

Trotzdem – mit den Jungen, die was kön-

nen, gehe ich heute noch durch dick und dünn,

denn die Jugend des Herzens habe ich mir

bewahrt.

B.

Mein Weg mit Egon Schiele.

Im Jahre 1908 begegnete ich in einer Ausstellung

der Klosterneuburger Künstler im Marmorsaal des

dortigen Stiftes den Werken eines jungen Künstlers,

die Aufmerksamkeit erregten. Es waren kleine, haupt-

sächlich landschaftliche Oelstudien, die flott und sicher

gemalt waren (vielleicht mit dem Pinselstiele kräf-

tig und zielbewußt in die nasse Farbe hineingear-

beitet) und jedenfalls Eigenart verrieten. Das

war Egon Schiele.

Im folgenden Jahre sah ich in der Ausstellung

„Kunstschau“, die in einem provisorischen Baue

auf den Gründen des Wiener Eislaufvereins gezeigt

wurde zwei Oelbilder, die ungemein stark an

Klimt erinnerten. sie stellten ein junges Mäd-

chen in Hut und Mantel und ein Bildnis des Ma-

lers Anton Peschka dar. Mein Urteil war: „Eine

schwache Nachahmung von Klimt.“ Das war aber-

mals Egon Schiele.

Im Herbste des Jahres 1910 endlich stand ich

wieder im Klosterneuburger Stiftssaale vor einem

||

2.

Oelbilde, das als Dekoratives Panneau bezeichnet war;

etwa 30 cm breit und etwas über ein Meter hoch.

Es stellte nichts dar, als eine voll erblühte Son-

nenblume, aber die war gemalt, daß ich so-

fort in flammender Begeisterung aufging. Was

der Mann für Farben brachte und wie er sie

mischte und zu einem einzig schönen Akkorde

nebeneinander stellte, das hatte man bisher

nicht gesehen. Auch hier lugte noch ein wenig

Klimt durch die Maschen der Leinwand, aber

die Hauptsache war doch: Neue, vielversprechende

Eigenart. Und das war nun auch der gleich einem

aufsteigenden Gestirn in Erscheinung tretende

Egon Schiele.

Ich beschloß sofort, den Künstler persönlich kennen

zu lernen und schrieb ihm in sein Atelier in der

Grünbergstraße. Nach wenigen Tagen erhielt ich

eine Postkarte mit dem Datumstempel 22. XI. 1910 [1],

auf der in eigenartiger, von Schiele angewen-

deter Blockschrift stand:

„Am Freitag Nachmittags, wenn lieb, ab 2h.

Bestens

Egon Schiele.“

||

3.

Dieser Freitag wurde für mich zum Geburtstage.

Ich kam und fand einen schlanken jungen Mann

von mehr als mittlerer Größe und aufrechter,

ungezierter Haltung. Blasses, aber nicht krank-

haftes, schmales Gesicht, große dunkle Augen

und üppiges, halblanges, dunkelbraunes, zwang-

los emporstehendes Haar. Sein Verhalten war

ein wenig scheu, ein wenig zaghaft und ein wenig

selbstbewußt. Er sprach nicht viel, aber wenn man

ihn ansprach, war sein Gesicht immer von dem

Schimmer eines leisen Lächelns erhellt. Er legte

mir Zeichnungen vor, ließ mich aber allein und

kramte irgendwo im Atelier herum.

Ich sah mir die vorgelegten Blätter durch

und war anfangs entsetzt; aber es konnte

nicht lange dauern, bis ich über diese Klippe

von Erkenntnis hinweg war und Schiele als

das erkannte, was er, allen gegenteiligen

Anschauungen zum Trotz, immer gewesen ist:

ein wahrhaft großer Künstler von höchster Ei-

genart.

||

4.

Der Kreis Jener, die damals Schiele richtig ein-

schätzten, war nicht groß: Vor Allen Kunstschrift-

steller Arthur Roessler, der Schiele sehr förderte

und insbesondere in Deutschland bekanntmachte;

Professor Josef Hoffmann, Professor Kolo Moser,

sein (man könnte fast sagen) Freund Gustav

Klimt, der Industrielle Karl Reininghaus und

einige andere private Sammler. Die Liste

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Vom Tage meines ersten Zusammentreffens

mit Schiele stand ich vollständig im Bann

seiner Kunst. Aber nicht nur sie, auch seine

Persönlichkeit zog mich unwiderstehlich an. Wir

wurden Freunde und bleiben es bis zu sei-

nem Tode. Mit Ausnahmen jener Zeiträume,

in denen wir fern voneinander außerhalb

Wiens weilten, war ich mindestens einmal

wöchentlich bei Schiele und konnte so seinen

manchmal sprunghaften künstlerischen Aufstieg

verfolgen. Daß ich, soweit es meine bescheidenen

Mittel als vermögensloser Beamter gestatteten,

||

5.

auch Sammler wurde, ist selbstverständlich; jeden

Heller, den ich nicht für den Haushalt und die

Familie brauchte, trug ich zu Schiele.

Schiele war nicht nur als Künstler, sondern

auch als Mensch ungewöhnlich. Der Grundzug sei-

nes Wesens war der Ernst; aber nicht ein

düsterer, melancholischer, kopfhängerischer, sondern

der ruhige Ernst des von seiner geistigen

Aufgabe erfüllten Menschen. Die Dinge des All-

tags konnten ihn nicht anfechten; sein Blick

war immer, über sie hinweg, auf sein hohes

Ziel gerichtet. Dabei war er durchaus humo-

ristisch veranlagt und zum Scherzen geneigt;

seine Lustigkeit äußerte sich aber niemals

geräuschvoll; wenn sie hoch stieg, kulminierte

sin in einem kurzen, stoßweisen nicht sehr lau-

ten Gelächter. Wenn er z. B. seinen alten

Akademielehrer, Professor Griepenkerl in Stimme

und Haltung karikierte, konnte man sich

krumm lachen. Schiele war Griepenkerls „enfant

terrible“. Eines Tages sagte dieser in der

||

6.

Verzweiflung über den jungen Stürmer, der

sich über alle akademischen Kunstregeln hin-

wegsetzte: „Sagen Sie um Gotteswillen nie-

mandem, daß sie bei mir gelernt haben.“

Schieles heitere Ruhe war unerschütterlich; er

verlor sie nicht in den schwierigsten, widerwär-

tigsten Lagen seines Lebens. Im Gegenteil: je

unangenehmer es wurde, desto mehr steigerte sich

seine Heiterkeit. Ich habe ihn in den 8 Jahren un-

serer Bekanntschaft nicht ein einziges Mal zor-

nig oder auch nur ungehalten gesehen oder

bei ihm eine verdrossene Miene beobachtet. Er

wartete ruhig, bis irgendwoher die Hilfe kam

und sie kam immer, wenn auch in zwölfter

Stunde. Er war nicht nur ein bildender Künst-

ler, sondern auch ein Lebenskünstler im vollsten

Sinne des Wortes. Wenn ein Wiener Kunst-

kritiker anläßlich der 25. Wiederkehr von

Schieles Todestag schieb: „Sein kurzes Leben ist

tragisch umdüstert“, so gibt das einen ganz fal-

schen Begriff von Schieles Lebensführung. Tragisch

||

7.

ist nur, was man tragisch nimmt und Schiele

nahm nichts tragisch. Eine Tragödie in seinem

Leben war nur seine gerichtliche Belangung und

sein und seiner Gattin schneller, früher Tod.

Schieles Natur war kindlich (nicht kindisch). Kurz

bevor ich ihn kennen lernte, hatte ihn der Kunst-

sammler Karl Reininghaus besucht und sich so für

Schieles Zeichnungen begeistert, daß er eine größere

Zahl davon ankaufte und sofort honorierte. Schiele

zeigte mir nun, wie damals sein Rock vom

Körper abstand, weil er die dicke Brieftasche

nicht fassen konnte. Schiele ging im Sommer

dieses Jahres mit mehreren Freunden in die schöne

alte Stadt Krumau in Böhmen, die Heimatstadt

seiner Mutter, und als er zurückkehrte, paßte

der Rock wieder ausgezeichnet.

Schiele war ein guter, selbstloser und (eine

bei Künstlern seltene Eigenschaft) neidloser

Mensch. Ich sagte zu ihm eines Tages, ich würde

gern ein Bild des Malers Anton Faistauer er-

werben, was er dazu sage? Obwohl Schiele die

||

8.

Bescheidenheit meiner Mittel kannte und wußte,

daß der hiefür aufgewendete Betrag ihm entging,

antwortete er ohne Zögern: „Ja, einen Faistauer

muß man wohl haben.“ Schieles Freund und spä-

terer Schwager, Maler Anton Peschka arbeitete

jahrelang in Schieles Atelier mit dessen Material

und ließ auf Schieles Kosten bei dessen Schneider

arbeiten. Ich zweifle nicht, daß Schiele auch ande-

ren Freunden und Berufskollegen aushalf, soweit

er konnte; ich glaube auch, daß er seine Mutter,

obwohl sie eine Witwenpension bezog, materiell

unterstützen mußte. Damit komme ich zu einem

der schwächsten Kapitel in Egon Schieles Leben:

der Geldwirtschaft.

Ein Künstler von Bedeutung darf in Geld-

sachen nicht kleinlich sein, weil man von ihm

Großzügigkeit voraussetzt. Einen großen Künst-

ler als Pfennigfuchser kann ich mir nicht vor-

stellen, wohl aber als Verschwender. Bei Schiele

ging aber die Sorglosigkeit in Geldsachen so weit,

daß man von Leichtsinn sprechen dürfte. Als Bei-

||

9.

spiel: Ich saß mit Schiele und seinem Modell (und

Liebling) Vally Neuzil in Hietzing im Kaffeehause.

Während Schiele Karambol spielte, erzählte mir Vally,

daß Egon ganz blank sei und nicht wisse, wie er

am nächsten Tage sein Mittagessen bezahlen solle.

Ich war damals selber knapp, gab aber Schiele,

nachdem er sein Spiel beendet hatte, für den

dringendsten Bedarf 10 Kronen. Was tut nun unser

Egon? Er fährt, nachdem wir uns getrennt

hatten, mit Vally in’s Burgtheater, geht nach

Beendigung der Vorstellung mit ihr in’s Res-

taurant und erübrigt von den 10 Kronen ge-

rade noch so viel, um mit der Elektrischen nach

Hause fahren zu können.

Oder: Ich war mit Schiele und Vally in sei-

nem Atelier in der Hietzinger Hauptstraße.

Es läutet. Vally öffnet und es erscheint ein sehr

freundlicher älterer Herr, der sich als Steuerexe-

kutor vorstellte. Er sei vom Gericht beauftragt, hier

zu pfänden und Siegel anzulegen, wenn nicht die

eingeklagte Schuld beglichen würde. Sie betraf das

||

10.

Guthaben eines Wiener Spediteurs für die Verpackung

und den Transport von Schieles Bildern nach Deutsch-

land. Schiele war vom Gläubiger und vom Gerichte

wiederholt zur Zahlung aufgefordert worden, hatte

aber gerade (dieses „gerade“ war bei ihm zeitlich

recht ausgedehnt) kein Geld und steckte daher die

Zuschriften einfach in den Ofen. So war der schul-

dige Betrag durch allerlei Spesen auf die doppelte

Höhe angewachsen. Da nichts anderes zu machen

war, zahlte ich und begleitete den sehr befriedig-

ten Herrn Exekutor zur Wohnungstür. Als ich

in’s Atelier zurückkam, mochte ich wohl ein sehr

unglückliches Gesicht gemacht haben, denn Schiele

und Vally empfingen mich mit hellem Gelächter.

Schiele sah mich, wie immer freundlich lächelnd, an

und sagte: „Armer Herr B!“ (Er nannte mich

immer mit meinem Anfangsbuchstaben) Darauf

lachten sie abermals und zuletzt auch ich, womit

die Ordnung wieder hergestellt war.

Schiele machte öfter zur Sommerzeit mit Vally

oder mit Mutter und jüngerer Schwester kleine

||

11.

Reisen in die oesterreichischen Alpenländer bei denen,

meines Wissens, er die Kosten trug. Diese Reisen

waren meist von Haus aus finanziell schlecht fun-

diert und wurden oft so lange ausgedehnt, bis

man irgendwo festsaß und selbst das Geld zur

Rückreise fehlte. Da kam dann ein Brief: „Lieber

Herr B!“ u.s.w. Ich fluchte, aber ich zahlte, denn

sitzen konnte man ihn ja nicht lassen. Wenn

ich ihn dann nach seiner Rückkehr Vorwürfe mach-

te und fragte: „Was wäre denn gewesen, wenn ich

kein Geld gehabt hätte?“ sagte er: „Wenn’s sein

muß, haben Sie schon eines.“ Da hatte er nun wie-

der recht.

Schiele war auch leichtsinnig beim Versenden

seiner Zeichnungen. Dem Kunsthändler Goltz in

München schickte er dutzende von Zeichnungen,

die einfach (ohne Kartonhülle) in Packpapier ein-

gerollt waren und unverschlossen, bloß mit den

erforderlichen Postmarken beklebt, nicht eingeschrie-

ben zur Post gegeben wurden.

Von dem Tage, an dem ich begann, Schiele zu

||

13.

sammeln, war ich von einem Gefühle tiefer Dank-

barkeit gegen den Künstler durchdrungen, der

mir durch seine Werke so viel Glück beschert

hatte. Ich war daher immer bestrebt, nicht so billig

als möglich zu kaufen, sondern aus mir so

viel als möglich für den Künstler herauszuholen.

Schiele hat dies auch dankbar anerkannt, indem

er einmal zu Peschka (nicht in meiner Anwe-

senheit) sagte: „Der Herr B. ist mein bester Zahler.“

Dabei hatte Schiele sehr reiche Kunstfreunde, darunter

einen Döblinger Millionär, der einmal zu einem

Freunde sagte: „Der Benesch ist ein Narr, daß

er dem Schiele mehr zahlt, als er muß.“ Dieser

Millionär kaufte am billigsten und das kam so:

Ich konnte jeweils nur ein Blatt, besten falls zwei

Blätter auf einmal kaufen und Schiele bekam daher

von mir immer nur kleinere Beträge. Wenn

er nun mehr brauchte, rollte er ein Dutzend oder

mehr nicht aquarellierter Zeichnungen zusammen

und fuhr damit zu seinem Döblinger Millionär

hinaus. Der sah sich die Blätter ruhig, ohne Zeichen

||

14.

der Begeisterung an und sagte endlich: „Ja, ich brauche

die Sachen nicht; wenn Sie 10 Kronen für das Stück

wollen, können Sie sie hier lassen.“ Und Schiele

nahm die 120 Kronen für das Dutzend und fuhr

erleichtert nach Hause.

Psychologisch interessant war, daß Schiele, der meine

Opferwilligkeit anerkannte und schätzte, gerade mich,

den Mann der kleinen Mittel zeitweise mit den

Preisen steigerte. Ich widersprach nie und verlang-

samte nur notgedrungen das Tempo meiner Samm-

lertätigkeit. Schiele sagte einmal: „Wie schade

Herr B, daß sie kein Geld haben.“ Ja, das tat mir

am meisten leid um der Kunst und der Künst-

ler willen.

Es kam auch öfter vor, daß mir Schiele den

Ankauf eines Blattes verweigerte, auch wenn ich es

nicht von meinem Guthaben (Schiele war immer

bei mir in der Kreide) abziehen, sondern bar

bezahlen wollte. Warum? – ich weiß es nicht.

Er sagte einfach: „Das geb‘ ich nicht her“ und ich

gab mich zufrieden. Wenn ich aber dann dieses

||

15.

Blatt bei dem Döblinger Millionär (den ich öfter

besuchte) wiedersah, der es mit 10 Kronen be-

zahlt hatte, obwohl ich es nach der Damaligen, von

Schiele für mich festgesetzten Preislage mit 30 Kro-

nen honoriert hätte, dann konnte ich wohl fuchs-

teufelswild werden. Mein Zorn war aber im-

mer schon verraucht, wenn ich wieder zu Schiele

kam und ich machte ihm nie einen Vorwurf

daraus. Schließlich darf man einem Menschen,

der im guten Sinne Ungewöhnliches leistet, nicht

im übrigen mit dem Maßstabe des Spießbür-

gers messen.

Ich genoß aber nicht nur Schieles kleine Launen,

sondern auch seine Noblesse, denn er war eine

noble Natur. Wenn mein Guthaben schon höher

angestiegen war und durch Kunstwerke (nie-

mals bar) ausgeglichen wurde, versäumte

Schiele niemals, ein gutes Blatt als Draufgabe

zuzulegen.

Ich hatte mich im Laufe der Jahre oft an

Hilfs- Rettungs- und sonstigen Aktionen zugunsten

||

16.

Schieles beteiligt. Wenn eine gelungen war, quittier-

te dies Schiele anerkennend durch die Bemer-

kung: „Herr B. hat’s gemacht.“

Einmal – in einer Zeit größter Ebbe – bat mich

Schiele, zu Klimt zu gehen und ihm seine Nöte

vorzutragen. (Schiele selbst mochte es nicht tun.)

Klimt sei am besten in der Zeit zwischen 7 und 8

Uhr Morgens in der Meierei Tivoli am Grünen

Berge bei Schönbrunn zu treffen, wo wer täglich

sein Frühstück einnahm. Ich war am nächsten Tage

zur Stelle, traf Klimt, den ich schon persönlich

kannte, den Architekten Prutscher und noch

einen Herrn aus Künstlerkreisen, dessen Name

mir entfallen ist. Eben kam der Kellner mit

Klimts Frühstück, dabei ein gar nicht kleiner

Teller mit einem wahren Berge von Schlagobers.

Klimt blickte skeptisch auf den Teller und sagte:

„So wenig!“ ich bewunderte seit dieser Zeit Klimt

nicht nur wegen seiner Kunst, sondern auch we-

gen seines guten Magens. Ich brachte meine

Sache vor. Architekt Prutscher entwickelte sofort

||

17.

eine Reihe von Vorschlägen, von denen neun

Zehntel für Schiele nicht brauchbar waren.

Klimt sprach, wie gewöhnlich, nicht viel und sag-

te nur, er werde schon etwas machen. Tat-

sächlich empfahl er Schiele der kunstsinnigen

Familie des Großindustriellen August Lederer,

die sofort die Beziehungen zu Schiele auf-

nahm, viel von ihm kaufte und mit ihm in

dauernder Verbindung blieb. Schiele war

damit für längere Zeit aus dem Gröbsten

heraus.

Und nun komme ich zu einer ganz miß-

glückten Hilfsaktion, bei der der „gute“ On-

kel Czihaczek die Hauptrolle spielte.

Der Oberinspektor der Nordbahn, Ingenieur

Czihaczek (sein Vorname ist mir entfallen)

war der Gatte der Schwester von Egon Schieles

Vater. Das kinderlose Ehepaar lebte in Wien

in sehr guten Verhältnissen. Nach dem Tode von

Vater Schiele wurde Onkel Czihaczek Egons Vor-

mund und die Familie Schiele übersiedelte von

||

18.

Tulln nach Klosterneuburg, wo Egon das Gymnasium

besuchte. Er kam aber mit dem Studium nicht recht

vorwärts; der Drang nach der Kunst war über-

mächtig. Onkel Czihaczek wollte aber nicht, daß

Egon das unsichere Leben des Künstlers führe, er

sollte einen „nützlichen“ Beruf ergreifen, der ihm

sicheres Brot und Pensionsberechtigung brachte.

Endlich gab der Onkel seinen Widerstand auf;

Schiele kam 1906 an die Wiener Kunstakademie

und verließ sie 1909. Im Jahre 1910 sehen wir ihn

schon als selbständig schaffenden Künstler in sei-

nem Atelier in der Grünbergstraße. 31 tätig.

Von dieser Zeit an bracht er die Beziehungen

zum Onkel ab, sah aber die Tante öfter, die

eine heitere, lebenskluge Frau war und auf

Egons Seite stand.

Inwieweit Onkel Czihaczek Schiele unterstützte

und für ihn Opfer brachte, weiß ich nicht. Mir gegen-

über erwähnte Schiele nur, daß er öfters im Hau-

se des Onkels zu Tisch war und manchmal in die

Loge des Burgtheaters (Czihaczeks hatten ein Abonne-

||

19.

ment) mitgenommen wurde.

Im Frühjahre 1913 ging es Schiele sehr schlecht.

Er nährte sich ungenügend und ungleichmäßig,

was sich bald in seinem Aussehen zeigte. Auf einem

Selbstbildnisse aus diesem Jahre, einer Bleistift-

zeichnung, die für eine Schiele-Mappe reproduziert

wurde, ist dies deutlich sichtbar. Wir hielten da-

mals zu zweit eine Notstands-Sitzung ab und ich

verfiel endlich, nach Prüfung aller Hilfsquellen,

auf Onkel Czihaczek. Schiele lachte und meinte, da

werde ich kein Glück haben. Ich wollte es dennoch

versuchen.

Ich suchte den damals schon pensionierten On-

kel Czihaczek in seinem Heim in der Leopold-

stadt auf. Ich wurde (nur von ihm) höflich, aber

sehr kühl empfangen. Der Zweck meines Besuches

war ihm noch nicht bekannt. Ich will mein Urteil

über ihn in wenige Worte zusammenfassen:

kalt, verschlossen, selbstgefällig, pedantisch, hinterhäl-

tig – wenig intelligent.

Ich brachte meine Sache vor, verwies zunächst auf

||

20.

Schieles zweifellose Künstlerschaft, die Großes versprach,

schilderte seine augenblickliche Notlage und bat end-

lich um Hilfe. Der Onkel hörte mich ruhig, mit hartem,

abweisendem Gesichte an und sagte endlich: „Das

ist ausgeschlossen.“

Ich legte noch einmal, kräftiger los und betonte,

daß Schiele derzeit nicht in der Lage sei, sich aus-

reichend zu ernähren, und oft dem Hunger nicht

ferne stehe. Die ruhige, kalte Antwort lautete:

„So arg wird es wohl nicht sein.“ Auch ein dritter

Versuch, das steinerne Herz zu rühren, erzielte nur

die Antwort: „Es ist ausgeschlossen!“. Ich erkannte

die Lage als hoffnungslos und empfahl mich mit

stummer Verbeugung, die ebenso erwidert

wurde.

Als ich Schiele hierüber berichtete, meinte er:

„Was habe ich Ihnen gesagt!“ Dann lächelte er

mich freundlich an und sagte: „Armer Herr B!“

In der Schiele-Literatur und in den Zei-

tungsartikeln, die besonders nach Schieles Tode

erschienen, war wiederholt darauf verwiesen,

||

21.

daß ihn sein Onkel (Czihaczek) gefördert und unter-

stützt habe. Nun, gefördert hat er ihn wohl nie,

denn er hat seinem Bestreben, Künstler zu wer-

den, immer den schärfsten Widerstand entgegen-

gesetzt; und unterstützt hat er ihn vielleicht wäh-

rend der Dauer der Vormundschaft, nach Schieles

selbständigem Auftreten aber gewiß nicht. Er

kümmerte sich einfach nicht mehr um ihn und ver-

hielt sich durchaus ablehnend.

Man muß Onkel Czihaczek indes zugute halten,

daß er für Schieles Kunst nicht das mindeste Ver-

ständnis hatte, obwohl ihm hiezu reichlich Gelegenheit

geboten war, denn Schieles Talent zeigte sich sehr

früh. Schon als kleiner Knabe beobachtete er am

Bahnhofe in Tulln (N.Ö. [Niederösterreich]) wo sein Vater Vorstand

war, mit großem Interesse den Zugverkehr

und die Verschiebungen und begann zu zeichnen.

Tante Czihaczek, die ich nach ihres Gatten Tode öfter

besuchte, zeigte mir einmal einen schmalen Strei-

fen weißen Papieres, auf den der kleine Egon

einen durchfahrenden Schnellzug gezeichnet hatte.

||

22.

Es war die überzeugendste Darstellung dieser

Impression, die ich je gesehen habe. Die kleinen

Räder waren wie mit dem Zirkel gezogen;

die Radspeichen, die nur an der Nabe sichtbar

waren und der zerflatternde Rauch aus der

Lokomotive ließen die große Geschwindigkeit

erkennen. Erst nach Schieles großer Ausstellung

in der Sezession im März 1918, als sein Name

in Aller Munde war und die Zeitungen

lobende Artikel brachten, wurde der Onkel auf-

merksam. Aber erst nach Schieles Tode wurde

er der lauteste Verkünder des Ruhmes seines

Neffen und war sogar stolz auf ihn.

Wenn Schieles Persönlichkeit ehrlich geschildert

werden soll, darf man an den Schwächen seines

Charakters nicht vorübergehen.

Schiele war, wie sein großer Kollege Klimt,

Erotiker. Er zeichnete und malte, was er sah

und kannte kein Feigenblatt. Er war infolge-

dessen in sexuellen Dingen von großer Freiheit.

Bei den Berufsmodellen mochte dies angehen,

||

23.

nicht aber bei Kindern, nach denen er viel

und gerne Akt zeichnete. Er nahm hiebei auf die

Unverdorbenheit der Kinder (die allerdings

oft nicht mehr vorhanden war) keine Rücksicht.

Es geschah dies gewiß nicht aus Schlechtigkeit, son-

dern aus Gedankenlosigkeit und Sorglosigkeit. Er

hat sich an den Kindern nie schwerer vergangen.

Immerhin führte diese Tatsache zur Katastrophe

von Neulengbach, von der später noch die

Rede sein soll.

Ein zweiter Vorwurf, den Schiele selbst seine

Freunde machen müssen, ist der der unsoliden

Arbeit bei seinen Oelbildern. Er legte auf die

Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit seiner Oelmalerei

keinen Wert und das darf ein Künstler nicht;

nicht nur aus Achtung vor der Kunst und dem

eigenen Werke, sondern auch aus Rücksicht auf

den Käufer. Er arbeitete oft mit minder-

wertigen, unzulänglichen Malmitteln, wenn

das Geld für Besseres nicht ausreichte. Im

Eifer der Arbeit mischte er mitunter die Farbe

||

24.

so oberflächlich mit dem Malmittel, daß sich die-

ses von der Farbe absetzte. Es sind daher viele

seiner Oelbilder heute schon Ruinen, die zu

ihrer Erhaltung sorgfältiger Pflege bedürfen.

Die Würdigung von Schieles Kunst ist Sache

des Kunsthistorikers, der ich nicht bin. Wenn ich

dennoch darüber spreche, so gebe ich damit nur

ein ganz allgemeines, rein persönliches Urteil ab.

Schiele war ein universeller Künstler größten

Stils. Seine Kunst ist im höchsten Maße eigenartig; es

besteht nichts auch nur Ähnliches neben ihr. Was

er anpackte, war Kunst, ob es nun Zeichnen, Ma-

lerei, Plastik oder Kunstgewerbe war; etwa

ein Monogramm zu einem Petschaft oder ein

Entwurf zu einem Zierpolster. Ließ er sich doch

seine Anzüge (auch hinsichtlich des Schnittes) nach

seinen Angaben herstellen und er sah darin,

trotz kleiner Absonderlichkeiten, prächtig aus.

Was Schiele uns in Form und Farbe an

Schönheit brachte, war vor ihm noch nicht erlebt

worden. Für seine Zeichenkunst gibt es nur einen

||

25.

Ausdruck: phänomenal. Die Sicherheit seiner

Hand war fast unfehlbar. Beim Zeichnen saß er

wohl öfter auf einem niedrigen Schemel, das Reiß-

brett mit dem Zeichenblatte auf den Knieen [!],

die zeichnende rechte Hand auf die Unterlage ge-

stützt; aber er konnte auch anders. Ich sah ihn

zeichnen, vor dem Modelle stehend, den rechten Fuß

auf einem niedrigen Schemel aufgesetzt. Das Reiß-

brett stützte er auf das rechte Knie und hielt es

mit der Linken am oberen Rande fest. Nun

setzte er den Bleistift mit freistehender Hand

senkrecht auf das Blatt und zog, sozusagen aus

dem Schultergelenke heraus, seine Linien. Und

das saß alles richtig und fest. Kam er ein-

mal daneben, was äußerst selten der Fall

war, so warf er das Blatt weg. Er kannte

keinen Radiergummi.

Schiele schuf seine Zeichnungen nur vor der

Natur. Sie waren im wesentlichen Konturzeich-

nungen, die erst durch die Farbe höhere Plastik

erhielten. Die Kolorierung erfolgte immer

||

26.

ohne Modell aus dem Gedächtnisse, ein Beweis, daß

Schiele die Kenntnis des menschlichen Körpers bis

in’s [!] kleinste besaß.

Im Jahre 1917 fing Schiele an bei seinen Zeich-

nungen in der Farbe etwas roh zu werden.

Die zarten Töne der menschlichen Haut wurden

derb, so daß die Akte manchmal ganz scheckig

aussahen. Als ich ihn einmal diesbezüglich aus-

holte, meinte er, die Farbe wäre gar nicht

nötig, man könne alles mit dem Stifte aus-

drücken. Tatsächlich kolorierte er später seine

Zeichnungen nicht mehr und wendete zur Er-

höhung ihrer Plastik einen breiten, weichen,

sehr lockeren, schummerigen Strich an, der die

Farbe nicht vermissen ließ und Schieles Gestal-

tungskraft in neuem Lichte zeigte.

Im Jahre 1917 und anfangs 1918 entstand eine

große Menge von Aktzeichnungen, die ledig-

lich Schieles Virtuosität zeigten, geistig aber

leer und inhaltslos, also wenig erfreulich wa-

ren. Ich glaube, darin den nachteiligen Einfluß

||

27.

seiner Frau zu sehen, die ihn wegen der höheren

Kosten des ehelichen Haushaltes zu größerer Tätig-

keit anspornte. Schiele war nie faul, aber er

folgte bei seinem Schaffen immer nur dem inne-

ren künstlerischen Triebe, niemals der Zweckmä-

ßigkeit (Verkaufsmöglichkeit).

Nach meinem persönlichen Empfinden stand

Schieles Kunst in den Jahren 1910, 1911 und 1912

auf dem Höhepunkte. Das Liebste von Allem

sind mir seine Zeichnungen aus dem Jahre 1910.

Die Interieur-Zeichnungen jedoch, die Schiele

im Jahre 1917 als Militärpflichtiger in einem

ärarischen Verpflegsmagazin schuf, gehören,

glaube ich, zum Höchsten, was Zeichenkunst

jemals geleistet hat.

Schiele war auch Sammler, aber er sammel-

te nicht Wertvolles, sondern kleine Dinge, Nich-

tigkeiten, die durch Form und Farbe seinem

künstlerischen Empfinden entsprachen: Kleines

bemaltes Kinderspielzeug, kleine bäuerliche

Holzplastiken und Hinterglasmalereien, bunte

||

28.

Stickereien und Kopftücher und Ähnliches. Seine

Vitrine sah aber interessanter aus, als die man-

ches reichen Kunstfreundes.

Im Somme 1911 übersiedelte Schiele von

der Grünbergstraße im 12. Bezirke nach Neu-

lengbach (N.Ö.). Er begründete diesen Schritt

damit, daß er auf dem Lande viel freier

und ungehinderter schaffen könne. Er bewohn-

te dort ein am Südabhange des Buchberges

liegendes, aus zwei sehr hellen, geräumigen

Zimmern, Küche und Vorraum bestehendes

Einfamilienhaus mit hübschem Garten. Die

Aussicht von seinen Zimmern war herrlich:

Links die Ausläufer des Wienerwaldes; gerade-

aus, auf bewaldetem Hügel, Schloß Neuleng-

bach; rechts der Haspelwald und der Beginn

des Tullnerfeldes. Schiele war dort meist allein.

Vally blieb in Wien, besuchte ihn aber oft. Die

Zeit, die Schiele in Neulengbach verbrachte,

dürfte die glücklichste seines Lebens gewesen

sein, was schon aus der reichen, hochwertigen

||

29.

künstlerischen Produktion aus jener Zeit zu ent-

nehmen ist.

Dann kam das Verhängnis.

Ich hatte Schiele immer gewarnt, beim Umgan-

ge mit seinen Kindermodellen vorsichtig zu sein

und nichts ohne Einverständnis der Eltern

zu unternehmen. Er gab mir hierüber beru-

higende Erklärungen.

An einem Märzabend des Jahres 1912

kam Mutter Schiele mit ihrer jüngeren Tochter

Gertrud in größter Verzweiflung in meine

Wohnung und teilte mir mit, daß Egon gestern

in Neulengbach verhaftet worden sei. Man be-

schuldige ihn der „Unsittlichkeit“ und „Entführung“.

Ich ahnte sofort den Zusammenhang. Herr

Karl Reininghaus, der gleichzeitig verständigt

worden war, stellte Rechtsschutz kostenlos bei.

Ich fuhr am nächsten Tage nach Neulengbach

und durfte Schiele sprechen. Ich tröstete ihn und

sprach ihm Mut zu. Er war sehr gedrückt, aber

der kindlich heitere Ausdruck in seinem Gesichte

||

30.

blieb unverändert. Er blieb ungefähr 14 Tage

im Gewahrsam des Bezirksgerichtes Neulengbach

und ich besuchte ihn dort noch zweimal. Dann

wurde er nach St. Pölten gebracht, wo das Kreis-

gericht das Verfahren gegen ihn durchführte.

Der Vorwurf der „Unsittlichkeit“ war durch

folgenden Tatbestand gegeben: Schiele duldete

es in seiner Gutmütigkeit, daß nach Beendi-

gung der Arbeit nach Kindermodellen oft

ganze Scharen von kleinen Knaben und