Beitrag von Johannes Käfer für das „Erinnerungsbuch Egon Schiele“

Albertina, Wien

ESDA ID

2567

Nebehay 1979

Nicht gelistet/Not listed

Bestandsnachweis

Albertina, Wien, Inv. ESA 508/45–47

Ort

Wien

Datierung

12.1946 (eigenhändig)

Material/Technik

Schwarze Tinte auf Papier

Maße

19 x 15,5 cm (Seite)

Transkription

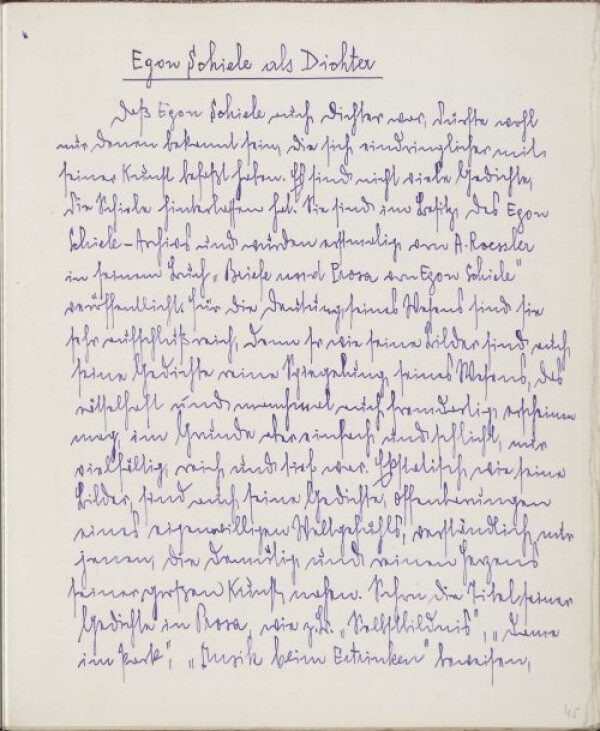

Egon Schiele als Dichter

Daß Egon Schiele auch Dichter war, dürfte wohl

nur denen bekannt sein, die sich eindringlicher mit

seiner Kunst befaßt haben. Es sind nicht viele Gedichte,

die Schiele hinterlassen hat. Sie sind im Besitz des Egon

Schiele-Archivs und wurden erstmalig von A. [Arthur] Roessler

in seinem Buch „Briefe und Prosa von Egon Schiele"

veröffentlicht. Für die Deutung seines Wesens sind sie

sehr aufschlußreich, denn so wie seine Bilder sind auch

seine Gedichte reine Spiegelung seines Wesens, das

rätselhaft und manchmal auch fremdartig erscheinen

mag, im Grunde aber einfach und schlicht, nur

vielfältig, reich und tief war. Ekstatisch, wie seine

Bilder, sind auch seine Gedichte, Offenbarungen

eines eigenwilligen Wohlgefühls, verständlich nur

jenen, die demütig und reinen Herzens

seiner großen Kunst nahen. Schon die Titel seiner

Gedichte in Prosa, wie z.B. „Selbstbildnis", „Dame

im Park", „Musik beim Ertrinken" beweisen,

||

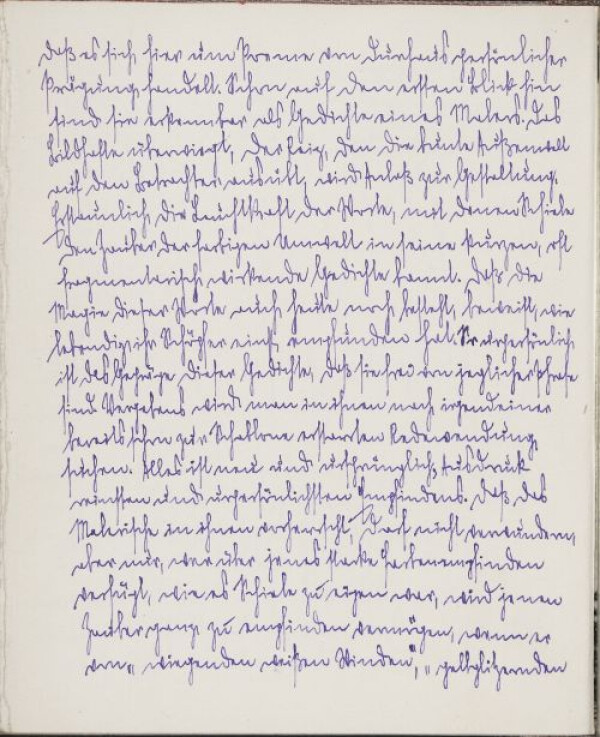

daß es sich hier um Poeme von durchaus persönlicher

Prägung handelt. Schon auf den ersten Blick hin

sind sie erkennbar als Gedichte eines Malers. Das

Bildhafte überwiegt, der Reiz, den die laute Außenwelt

auf den Betrachter ausübt, wird Anlaß zur Gestaltung.

Erstaunlich die Leuchtkraft der Worte, mit denen Schiele

den Zauber der farbigen Umwelt in seine kurzen, oft

fragmentarisch wirkende Gedichte bannt. Daß die

Magie dieser Worte auch heute noch besteht, beweist, wie

lebendig ihr Schöpfer einst empfunden hat. So urpersönlich

ist das Gepräge dieser Gedichte, daß sie frei von jeglicher Phrase

sind. Vergebens wird man in ihnen nach irgendeiner

bereits schon zur Schablone erstarrten Redewendung

suchen. Alles ist neu und ursprünglich, Ausdruck

reinsten und urpersönlichsten Empfindens. Daß das

Malerische in ihnen vorherrscht, darf nicht verwundern,

aber nur, wer über jenes starke Farbenempfinden

verfügt, wie es Schiele zu eigen war, wird jenen

Zauber ganz zu empfinden vermögen, wenn er

von „wiegenden weißen Winden", „gelbglitzernden

||

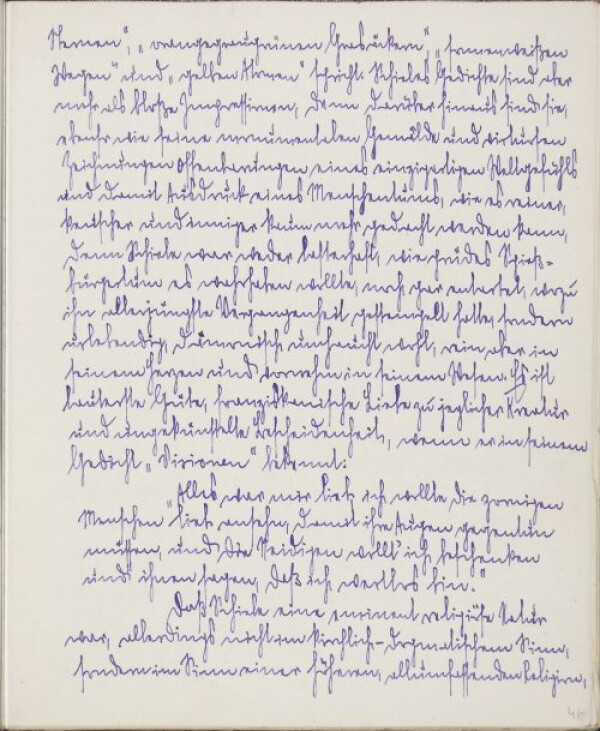

Sternen" [1], „orangegraugrünen Grasackern" [2], „sonnenweißen

Wegen" [3] und „gelben Atomen" [4] spricht. Schieles Gedichte sind aber

mehr als bloße Impressionen, denn darüber hinaus sind sie,

ebenso wie seine monumentalen Gemälde und virtuosen

Zeichnungen Offenbarungen eines einzigartigen Weltgefühls

und damit Ausdruck eines Menschentums, wie es reiner,

keuscher und inniger kaum mehr gedacht werden kann,

denn Schiele war weder lasterhaft, wie prüdes Spieß-

bürgertum es wahrhaben wollte, noch gar entartet, wozu

ihn allerjüngste Vergangenheit gestempelt hatte, sondern

urlebendig, dämonisch umhaucht wohl, rein aber in

seinem Herzen und vornehin in seinem Wesen. Es ist

lauterste Güte, franziskanische Liebe zu jeglicher Kreatur

und ungekünstelte Bescheidenheit, wenn er in seinem

Gedicht „Visionen" [5] bekennt:

„Alles war mir lieb, ich wollte die zornigen

Menschen lieb ansehn, damit ihm Augen gegentun

müssen, und die Neidigen wollt’ ich beschenken

und ihnen sagen, daß ich wertlos bin."

Daß Schiele eine eminent religiöse Natur

war, allerdings nicht im kirchlich-dogmatischen Sinn,

sondern im Sinn einer höheren, allumfassenden Religion,

||

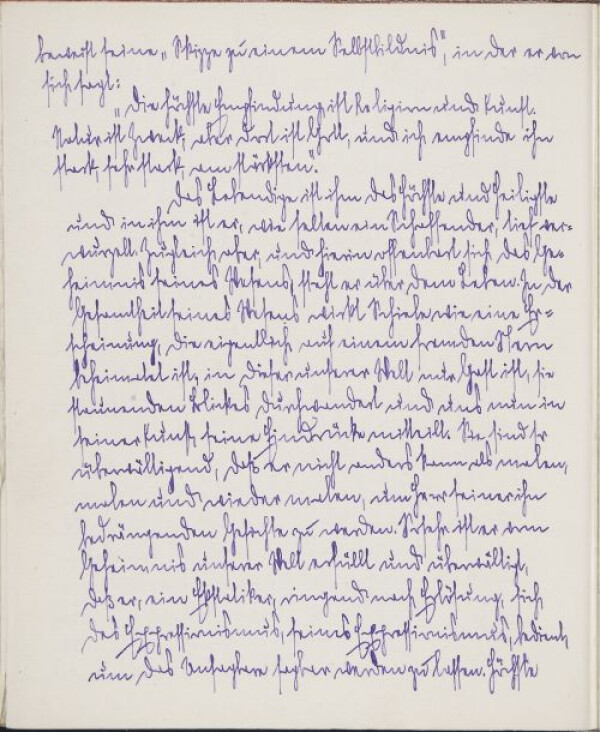

beweist seine „Skizze zu einem Selbstbildnis" [6], in der er von

sich sagt:

„Die höchste Empfindung ist Religion und Kunst.

Natur ist Zweck; aber dort ist Gott, und ich empfinde ihn

stark, sehr stark, am stärksten."

Das Lebendige ist ihm das Höchste und Heiligste

und in ihm ist er, wie selten ein Schaffender, tief ver-

wurzelt. Zugleich aber, und hierin offenbart sich das Ge-

heimnis seines Wesens, steht er über dem Leben. In der

Gesamtheit seines Wesens wirkt Schiele wie eine Er-

scheinung, die eigentlich auf einem fremden Stern

beheimatet ist, in dieser unserer Welt nur Gott ist, sie

staunenden Blickes durchwandert und uns nun in

seiner Kunst seine Eindrücke mitteilt. Sie sind so

überwältigend, daß er nicht anders kann als malen,

malen und wieder malen, um Herr seiner ihn

bedrängenden Gefühle zu werden. So sehr ist er vom

Geheimnis unserer Welt erfüllt und überwältigt,

daß er, ein Ekstatiker, ringend nach Erlösung, sich

des Expressionismus, seines Expressionismus, bedient,

um das Unsagbare sagbar werden zu lassen. Höchste

||

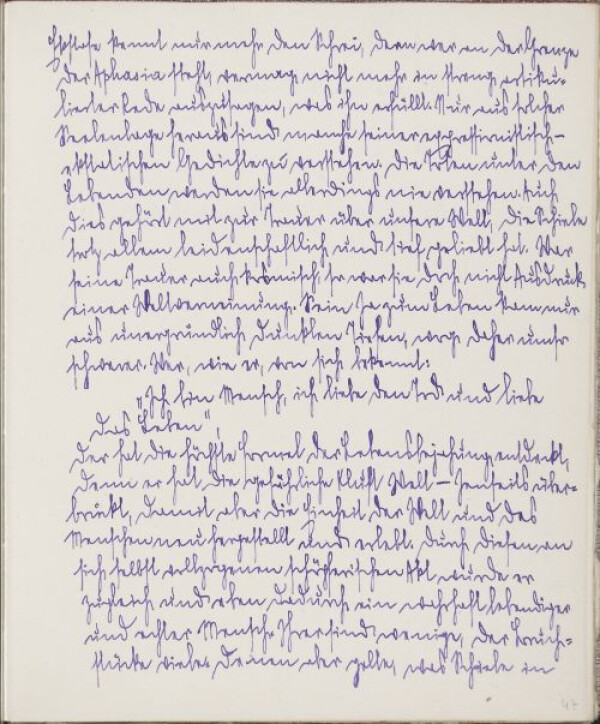

Ekstase kennt nur mehr den Schrei, denn wer an der Grenze

der Aphasia steht, vermag nicht mehr in streng artiku-

lierter Rede auszusagen, was ihn erfüllt. Nur aus solcher

Seelenlage heraus sind manche seiner expressionistisch-

ekstatischen Gedichte zu verstehen. Die Toten unter den

Lebenden werden sie allerdings nie verstehen. Auch

diese gehört mit zur Trauer über unsere Welt, die Schiele

trotz allem leidenschaftlich und tief geliebt hat. War

seine Trauer auch kronisch [chronisch], so war sie doch nicht Ausdruck

einer Weltverneinung. Sein Ja zum Leben kam nur

aus unergründlich dunklen Tiefen, wog daher umso

schwerer. Wer, wie er, von sich bekennt:

„Ich bin Mensch, ich liebe den Tod und ich liebe

das Leben",

der hat die höchste Formel der Lebensbejahung entdeckt,

denn er hat die gefährliche Kluft Welt – Jenseits über-

brückt, damit aber die Einheit der Welt und des

Menschen neu hergestellt und erlebt. Durch diesen an

sich selbst vollzogenen schöpferischen Akt wurde er

zugleich und eben dadurch ein wahrhaft lebendiger

und echter Mensch. Ihrer sind wenige, der Bruch-

stücke viele. Denen aber gelte, was Schiele in

||

einem Brief [7] ausrief:

„Der Lebende ist einzig."

x x x

Wien, im Dezember 1946 Johannes Käfer

Daß Egon Schiele auch Dichter war, dürfte wohl

nur denen bekannt sein, die sich eindringlicher mit

seiner Kunst befaßt haben. Es sind nicht viele Gedichte,

die Schiele hinterlassen hat. Sie sind im Besitz des Egon

Schiele-Archivs und wurden erstmalig von A. [Arthur] Roessler

in seinem Buch „Briefe und Prosa von Egon Schiele"

veröffentlicht. Für die Deutung seines Wesens sind sie

sehr aufschlußreich, denn so wie seine Bilder sind auch

seine Gedichte reine Spiegelung seines Wesens, das

rätselhaft und manchmal auch fremdartig erscheinen

mag, im Grunde aber einfach und schlicht, nur

vielfältig, reich und tief war. Ekstatisch, wie seine

Bilder, sind auch seine Gedichte, Offenbarungen

eines eigenwilligen Wohlgefühls, verständlich nur

jenen, die demütig und reinen Herzens

seiner großen Kunst nahen. Schon die Titel seiner

Gedichte in Prosa, wie z.B. „Selbstbildnis", „Dame

im Park", „Musik beim Ertrinken" beweisen,

||

daß es sich hier um Poeme von durchaus persönlicher

Prägung handelt. Schon auf den ersten Blick hin

sind sie erkennbar als Gedichte eines Malers. Das

Bildhafte überwiegt, der Reiz, den die laute Außenwelt

auf den Betrachter ausübt, wird Anlaß zur Gestaltung.

Erstaunlich die Leuchtkraft der Worte, mit denen Schiele

den Zauber der farbigen Umwelt in seine kurzen, oft

fragmentarisch wirkende Gedichte bannt. Daß die

Magie dieser Worte auch heute noch besteht, beweist, wie

lebendig ihr Schöpfer einst empfunden hat. So urpersönlich

ist das Gepräge dieser Gedichte, daß sie frei von jeglicher Phrase

sind. Vergebens wird man in ihnen nach irgendeiner

bereits schon zur Schablone erstarrten Redewendung

suchen. Alles ist neu und ursprünglich, Ausdruck

reinsten und urpersönlichsten Empfindens. Daß das

Malerische in ihnen vorherrscht, darf nicht verwundern,

aber nur, wer über jenes starke Farbenempfinden

verfügt, wie es Schiele zu eigen war, wird jenen

Zauber ganz zu empfinden vermögen, wenn er

von „wiegenden weißen Winden", „gelbglitzernden

||

Sternen" [1], „orangegraugrünen Grasackern" [2], „sonnenweißen

Wegen" [3] und „gelben Atomen" [4] spricht. Schieles Gedichte sind aber

mehr als bloße Impressionen, denn darüber hinaus sind sie,

ebenso wie seine monumentalen Gemälde und virtuosen

Zeichnungen Offenbarungen eines einzigartigen Weltgefühls

und damit Ausdruck eines Menschentums, wie es reiner,

keuscher und inniger kaum mehr gedacht werden kann,

denn Schiele war weder lasterhaft, wie prüdes Spieß-

bürgertum es wahrhaben wollte, noch gar entartet, wozu

ihn allerjüngste Vergangenheit gestempelt hatte, sondern

urlebendig, dämonisch umhaucht wohl, rein aber in

seinem Herzen und vornehin in seinem Wesen. Es ist

lauterste Güte, franziskanische Liebe zu jeglicher Kreatur

und ungekünstelte Bescheidenheit, wenn er in seinem

Gedicht „Visionen" [5] bekennt:

„Alles war mir lieb, ich wollte die zornigen

Menschen lieb ansehn, damit ihm Augen gegentun

müssen, und die Neidigen wollt’ ich beschenken

und ihnen sagen, daß ich wertlos bin."

Daß Schiele eine eminent religiöse Natur

war, allerdings nicht im kirchlich-dogmatischen Sinn,

sondern im Sinn einer höheren, allumfassenden Religion,

||

beweist seine „Skizze zu einem Selbstbildnis" [6], in der er von

sich sagt:

„Die höchste Empfindung ist Religion und Kunst.

Natur ist Zweck; aber dort ist Gott, und ich empfinde ihn

stark, sehr stark, am stärksten."

Das Lebendige ist ihm das Höchste und Heiligste

und in ihm ist er, wie selten ein Schaffender, tief ver-

wurzelt. Zugleich aber, und hierin offenbart sich das Ge-

heimnis seines Wesens, steht er über dem Leben. In der

Gesamtheit seines Wesens wirkt Schiele wie eine Er-

scheinung, die eigentlich auf einem fremden Stern

beheimatet ist, in dieser unserer Welt nur Gott ist, sie

staunenden Blickes durchwandert und uns nun in

seiner Kunst seine Eindrücke mitteilt. Sie sind so

überwältigend, daß er nicht anders kann als malen,

malen und wieder malen, um Herr seiner ihn

bedrängenden Gefühle zu werden. So sehr ist er vom

Geheimnis unserer Welt erfüllt und überwältigt,

daß er, ein Ekstatiker, ringend nach Erlösung, sich

des Expressionismus, seines Expressionismus, bedient,

um das Unsagbare sagbar werden zu lassen. Höchste

||

Ekstase kennt nur mehr den Schrei, denn wer an der Grenze

der Aphasia steht, vermag nicht mehr in streng artiku-

lierter Rede auszusagen, was ihn erfüllt. Nur aus solcher

Seelenlage heraus sind manche seiner expressionistisch-

ekstatischen Gedichte zu verstehen. Die Toten unter den

Lebenden werden sie allerdings nie verstehen. Auch

diese gehört mit zur Trauer über unsere Welt, die Schiele

trotz allem leidenschaftlich und tief geliebt hat. War

seine Trauer auch kronisch [chronisch], so war sie doch nicht Ausdruck

einer Weltverneinung. Sein Ja zum Leben kam nur

aus unergründlich dunklen Tiefen, wog daher umso

schwerer. Wer, wie er, von sich bekennt:

„Ich bin Mensch, ich liebe den Tod und ich liebe

das Leben",

der hat die höchste Formel der Lebensbejahung entdeckt,

denn er hat die gefährliche Kluft Welt – Jenseits über-

brückt, damit aber die Einheit der Welt und des

Menschen neu hergestellt und erlebt. Durch diesen an

sich selbst vollzogenen schöpferischen Akt wurde er

zugleich und eben dadurch ein wahrhaft lebendiger

und echter Mensch. Ihrer sind wenige, der Bruch-

stücke viele. Denen aber gelte, was Schiele in

||

einem Brief [7] ausrief:

„Der Lebende ist einzig."

x x x

Wien, im Dezember 1946 Johannes Käfer

Anmerkungen

[1] ID 295

[2] ID 140

[3] ID 2241

[4] ID 296

[5] ID 1923

[6] ID 1933

[7] ID 300

[2] ID 140

[3] ID 2241

[4] ID 296

[5] ID 1923

[6] ID 1933

[7] ID 300

Eigentümer*in

Autor*in

Abbildungsnachweis

Albertina, Wien

Verknüpfte Objekte

PURL: https://www.egonschiele.at/2567