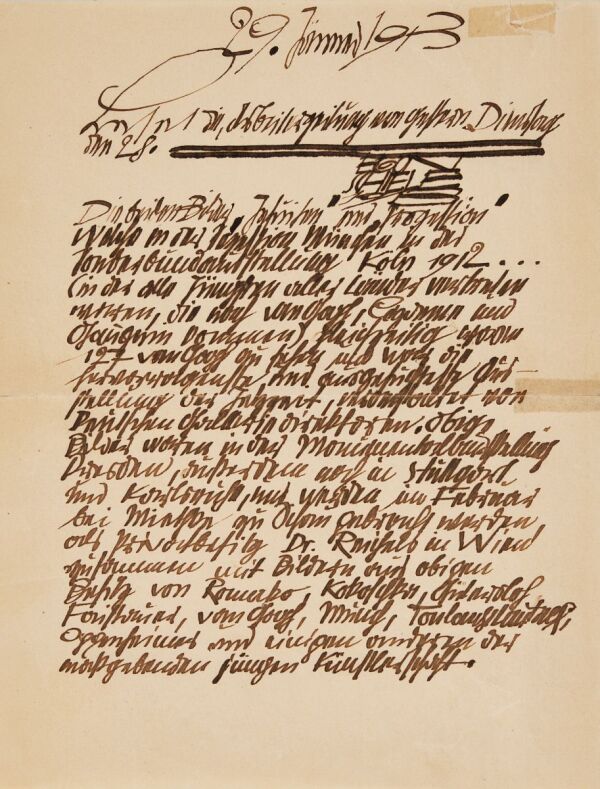

Roessler 1913

Arthur Roessler: “Feuilleton. Sezession. Ausstellung der jungen Künstlerschaft Österreichs.”, in: Arbeiter Zeitung, 28th Jan. 1913, pp. 1–4

In diesem Lager also soll die künstlerische Zukunft Oesterreichs sein? Man schaute erwartungsvoll rundum und fühlt sich nach dem Geschauten von einer kühlen Verwunderung überkommen, denn diese Ausstellung wurde nicht das, was man „erwartete“: eine Veranschaulichung der Leistung der jungen Künstlerschaft Oesterreichs in ihrer Gesamtheit, ein illustrierender Querschnitt durch ihre mannigfaltige Schichtung gleichsam, sondern nur eine erweiterte Schulausstellung der Akademie, ganz hübsch, aber zahm, wohlgesittet, sehr, sehr bürgerlich und unjugendlich. Ob starrsinnige Einseitigkeit, ob Bequemlichkeit, ob Geringeschätzung, ob Eifersucht oder Ermüdung die wirkende Ursache der getroffenen Auswahl war, weiß ich nicht; ich weiß nur, daß Fehler gemacht wurden von der Jury. Sie hat, allzu schulmeisterlich, bei der Auswahl zu viel Rücksicht auf das technische Können genommen, gedanklich von dem wörtlichen Trugschluß abhängig, daß Kunst von Können kommt. Künstler sollten jedoch genauer zwischen Kunst und Schöpfung unterscheiden und stets der letzteren den Vorzug geben. Und genauer sollten sie unterscheiden zwischen jenen, die Talente von Gottes Gnaden, und jenen anderen, die Auchmaler von Gottes Ungnaden sind. Sie hätten nicht den handwerklich tüchtigen Strebsamen gegenüber den „wunderlichen Schwärmern“ den Vorzug geben sollen, weil der Schwärmer ein „Reich“ erobern, der Streber aber nur Amt, einen Titel, einen „Erfolg“ erreichen will, und weil der Haß gegen den Schwärmer meistens nichts anderes als der Neid des Strebers ist. Sie hätte Arbeiten von ein paar Jungen zeigen müssen, die auf einem schanken Brett über einem Abgrund von Haß und Hohn zwischen Gelächter und Leid balancieren. Aber was außerhalb der Regel ist, entgeht der Erfahrung und damit dem Urteil der Schablone – und die Sezession scheint, leider, auch ihre Regel zu haben. So kam es, daß in dieser Ausstellung gerade die Jungen fehlten, die in München, Dresden und Köln den Beweis dafür erbrachten, daß Oesterreich, von dem ein deutscher Kritiker sagte, es habe nur Kultur, aber keine Kunst, doch noch schöpferische Künstler besitze, nicht viele allerdings, aber bedeutende.

In einem Briefe aus dem Jahre 1886 schrieb Felicien Rops: „Die man die Jungen nennt, sind, glaube ich, die Erfahreneren, denn sie sind in Wahrheit die Ältesten, aus dem einfachen Grunde, weil die, welche im Jahre 1886 schufen, älter in der Geschichte sind als jene, die dasselbe im Jahre 1840 machten. Dieser gewisse Haß der Alten, die sich nicht ändern und folgen können, das dünkt mich der Anfang der letzten Weisheit zu sein und ihr Verschwinden eine Wohltat.“ In der Sezession lernt man jedoch jetzt nicht die Jungen kennen (nur ein paar vereinzelte Repräsentanten sind wie durch ein Versehen „mit hineingerutscht“), aus deren Leistungen ein neues Welterfassen deutlich wird, sondern andere Junge, die nicht eigentlich jung sind, nicht verschwärm, nicht übermütig, nicht revolutionär, nicht genialisch, nicht ungebärdig, ja nicht einmal „unartig“. Die Ausstellung wirkt so, als wollte man erweisen, daß die Mittelmäßigkeit urewig sei, als wollte man den auf die Jugend Hoffenden das Zutrauen zu ihr nehmen, als wollte man zur Resignation hinleiten. Die meisten Aussteller mögen brave Schüler gewesen sein und ihren Lehrern durch folgsame Anstellligkeit Freude bereitet haben, eine Freude, die noch durch das Gefühl der Genugtuung verstärkt wurde, welches sich aus dem Bewußtsein ergibt, den Schüler sich ähnlich zu sehen; aber sie haben es mit all ihrer Beflissenheit nur zum Malbeamtentum, nicht zur Künstlerschaft gebracht.

Die Sezession als Gesamtgebilde ist merklich gealtert. Um zu vermehrter Kraft und erneuerter Bedeutung zu gelangen, bedarf sie der Zufuhr frischer Säfte. Dies haben die Köpfe in ihr vermutlich erkannt und wohl auch deshalb diese Ausstellung der Jungen veranstaltet. Ich bezweifle, daß sich aus dieser Assentierung die richtigen Rekruten für sie ergeben, weil es in der Kunst nicht auf die Zahl, das heißt die Menge der Mannschaft ankommt. Diese unverblümte Erwähnung eines in Kunstkreisen viel erörterten Gedankens wird wohl Anstoß erregen, mußte aber hier Platz finden, weil gewisse Empfindungen und Gedanken sich zersetzen und giftig werden, wenn sie nicht hier herausgesagt werden. Nach dem, was ich vernahm, hat die Sezession viele eingereichten Gemälde zurückgewiesen, weil sie sie gegenständlich abstoßend fand. Nun, es ist falsche Idealität, vor der Darstellung des natürlich Widerwärtigen in der Kunst zurückzuscheuen. In der Kunst kann niemals der Gegenstand das Garstige sein. Häßlich wird ein Bild, eine Plastik nur durch mangelhafte Kunst, durch Unvollkommenheit. Dies wird klar, wenn man sich erinnert, daß man beispielsweise auch eine antike Büste des Sokrates „schön“ findet, obgleich der Dargestellte, wie ihn Laurenberg schildert, ein „überaus häßlicher und übel formierter Mensch gewesen, der einen großen dicken Kopf, Haar wie Sauborsten, ausstehende, schielende Augen, niederhängende, große Backen, eine eingebogene Hundsnase, wulstig aufgeschwollene Lippen, einen stinkenden Odem, einen Höcker auf dem Rücken, kurze, dicke, krumme Beine gehabt hatte und hinkte“. Die künstlerische Darstellung Calibans ist eben wertvoller als die unkünstlerische Darstellung Aphroditens. Und eine Künstlerästhetik, die die Feuerprobe der Häßlichkeit nicht aushält, ist nichts wert. Wenn sich der Künstler Urteil über das Werk eines Künstlers einmal mit dem Urteil des Pöbels deckt, muß es nicht notwendig für die Künstler beschämend sein; schimpflich aber ist es, wenn die Gründe die gleichen sind. Es triumphiert dann der Banause über den Meister.

Für den Beschauer erhält das Kunstwerk Bedeutung durch den Zustand, in den es ihn versetzt; es muß also erfühlt, empfunden werden können, demnach von dem Künstler selbst empfunden worden sein. Die bloße „Mache“, und sei sie noch so virtuos, wir[d] dem zum Erfassen von Kunstwirkungen befähigten Beschauer nie mehr als ein kühles Bestaunen der seelenlosen Fingerfertigkeit abzwingen. Die konstruierten, nicht empfundenen Ekstasen seelisch unterernährter Pinselakrobaten werden ihn gleichgiltig lassen, ebenso gleichgiltig wie die Impressionen der in der Farbentheorie sattelfesten Naturalisten, die sich bei der Erreichung ästhetischer Reize auf das Spiel des Zufalls verlassen, weil, wer sich auf das Spiel des Zufalls verläßt, betrogen wird, da der Zufall falsch spielt. Und langweilen wird den Beschauer die bloße „Gediegenheit“ des Handwerks, die er an sich zwar schätzt, die in der Kunst jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Das „Malenkönnen“ wird fast durchwegs überschätzt, denn es genügt nicht, um Kunst hervorzubringen, dazu sind andere, noch namenlose Mächte erforderlich. „Ich verpflichte mich binnen einer gewissen, nicht allzu langen Zeit jeden nicht farbenblinden Schuster zum Maler auszubilden – der Künstler aber wird geboren!“ sagte mir einmal einer, der selber Künstler war. Und er hatte recht, denn es läßt sich viel mehr lehren, als die meisten glauben. Es kommt deshalb daher, daß sich die meisten mit der Frage gar nicht beschäftigen und weil die Großen und Bedeutenden meist längst vergaßen, von wem und was alles sie lernten, bevor sie zu ihrer Meisterschaft gelangen konnten. Ueber eines sind sich freilich alle schöpferischen Künstler einig, darüber, daß sich Kunst nicht lernen läßt. Nur den Weg zu ihr kann man weisen und Erleichterungen können gegeben werden, die dazu helfen, einen großen Teil dieses Weges rascher, als für gewöhnlich möglich ist, zurückzulegen.

Selbst ein Menschenleben von tizianischer Daseinsdauer würde nicht ausreichen, um „auf alles selber darauf zu kommen“, schon das bereits von anderen Entdeckte sich richtig zu eigen zu machen, es gewissermaßen als Formel aus dem Vorhandenen sich herauszuziehen, erfordert die geduldige Mühe vieler Jahre. Guter Unterricht vermag hier viel, zum mindesten wird sich durch ihn doch wohl erreichen lassen können, daß wir durch die Lehre vom Gesetzmäßigen, das dem Kunstschaffen zugrunde liegt, durch den ständigen Hinweis auf die Natur und durch ständige Verbindung mit ihr zu dem Verständnis des wahrhaft Kunstwesentlichen herangebildet werden. Zugleich aber wird der Unterricht auch auf das hinweisen und es dem Verständnis nahebringen können, was andere anstrebten oder sich aus der Natur heraussahen, empfanden. Das auf dem Gebiet der Tonkunst Erreichte beweist, wie verfeinerungsfähig die allgemeine Empfindung ist. Freilich muß hier sofort zugegeben werden, daß im Verhältnis zu dem guten Unterricht nicht viele ganz hervorragende Meister erzogen werden. Aber dies hängt nicht bloß vom Unterricht, sondern von einer Menge von Zufälligkeiten ab, die hier nicht erörtert werden können. Es dünkt mir nur richtig auszusprechen, daß je besser der Unterricht und je mehr Menschen wirklich guten Unterricht erhalten, desto größer die Möglichkeit wird, die Zahl der bedeutenden Künstler zu vermehren. Denn wir sehen, soweit wir in der Geschichte der Malerei zurückschauen können, stets die bedeutenden Meister aus bedeutenden Schulen hervorgehen oder wieder von bedeutenden Meistern herangebildet oder doch gefördert. Diese bedeutenden Schulen waren allerdings keine Akademien, die bedeutenden Meister der Lehre keine Akademieprofessoren. – So ist es also nicht mehr die Frage, ob vieles gelehrt werden soll und kann, denn das ist als selbstverständlich zu betrachten, sondern die Frage, wie der Unterricht zu gestalten sei, damit er dazu tauge, einen Begabten zum selbstständigen Erfassen der Natur und seines Berufes heranzubilden. Die derzeit geltende Methode scheint mir durchaus nicht das Richtige zu geben, im Gegenteil dürfte gerade durch sie die selbständige Weiterentwicklung am meisten behindert sein. Der heutige Unterricht läßt die scheinbar zwischen Wissen und Können unüberbrückbar klaffenden Klüfte unbeachtet; er weicht Schwierigkeiten aus, unterbindet die Persönlichkeit, statt sie zu entfalten, nimmt die Seele und ersetzt sie durch Rezepte, lehrt malen, nicht gestalten, und tut sich noch etwas darauf zugute, daß er malen lehrt, wie man anno 1865 malte. Er ist bar der einfachen ewigen Grund- und Urformen alles inneren Bewegens.

Es war Vogelstraußpolitik, über die sogenannten „Außenseiter“, die als bösartig, irrsinnig oder gar talentlos verrufenen „Kunstanarchisten“ einfach hinwegzusehen, weil just sie es sind, die neue Werte schaffen. Unwahr ist es, daß sie nichts zeugen, nichts schaffen, nichts können, nichts wissen, als frech zu sein und nichts lernen wollen als den Schwindel. Sie, die „Wilden“, die scheinbar so unbekümmert um eine eingebildete Zukunft den Augenblick leben, sind der Zukunft sicher, werden mit ihrer rauhen und zähen Leidenslast über die zimperliche Weichlichkeit und Wohlanständigkeit der Stubenart der Malbourgeois siegen. Denn der Versuch, einen früheren Stil wieder zum Leben zu erwecken, kann eine Zeitlang, wie Constable sagte, erfolgreich scheinen, die Erfahrung beweist jedoch die Unmöglichkeit seines Gelingens. „Ich könnte ein Gewand Claude Lorrains anlegen und damit auf die Straße gehen, und die vielen, die Claude nur oberflächlich kennen, würden vor mir den Hut abnehmen; schließlich aber würde ich doch auf irgendeinen stoßen, der vertrauter mit ihm ist, und der würde mich der verdienten Verachtung preisgeben. So ist es mit den Künsten. Ein neues gotisches Gebäude oder Meßbuch ist in Wirklichkeit kaum weniger absurd als eine neue Ruine. Die gotische Baukunst, Bildhauerei und Malerei gehören ihrer Zeit an. Die Empfindungen, die ihre Schöpfer leiteten, sind uns fremd, doch wir verbinden damit Vorstellungen, von denen manche, obzwar unbestimmt und dunkel, so doch große Macht über unsere Phantasie haben, und wir spüren Unwillen über den Versuch, uns durch moderne Nachahmungen ihrer Eigentümlichkeiten zu täuschen. Eine Kunst, deren höchste Leistung darin besteht, einen Körper ohne Seele zu reproduzieren, und jede nachahmende und Stilarten vereinigende Kunst ist eine solche minderwertige, lehnen wir ab.“ – Nicht ich allein, der nur der Meinung vieler den sprachlichen Ausdruck leiht, wir alle, denen es um lebendige Kunst zu tun ist, um eine Kunst, die ebenso deutlich wie charakteristisch den Stempel des eigenen Zeitalters trägt wie die Kunst der Gotik, der Renaissance oder Barock den Stempel ihrer Zeit.

Zu sehen, wie die meisten Menschen den bedeutendsten geistigen, seelischen und künstlerischen Regungen ihrer Zeit verständnislos gegenüberstehen, ist durchaus betrübend. Was einen darüber zu trösten vermag, ist der Umstand, daß das wirklich Wert- und Kraftvolle nicht auszurotten, nur für eine Weile zu unterdrücken ist.

[…]

Neben den Bildnissen des Polen hängen zwei Landschaften des Wieners Egon Schiele, der ganz eingesponnen in Träume dahinlebt und auf den man in Wien so lange Steine werfen wird, bis daraus ein Denkmal für ihn errichtet werden kann. Seine beiden ausgestellten Landschaften sind schön, aber man hätte Besseres von ihm zeigen können. Daß die Jury gerade die beiden Figurenbilder zurückwies, die Schiele in der Münchener Sezession einen starken Erfolg, namentlich bei den Malern, gewannen, ist für die ihn beurteilenden Wiener Kollegen beschämend, um so beschämender, als es nur das Gegenständliche der beiden Bilder gewesen sein kann, was den Juroren daran mißfiel. Es wird nämlich allenthalben zugegeben, daß Schiele „sehr talentiert“ ist, nur finden ihn manche „pervers“, nach dem vom kuriosen Kunstkritiker der „Neuen Freien Presse“ ausgegebenen Schlagwort. Schiele befindet sich bei der ihm aufgedrungenen Einschachtelung allerdings in guter Gesellschaft, denn dieselben Leute, die ihn für pervers halten, finden unter anderen auch Greco, Goya, van Gogh „pervers“. Ich halte ihn für ebenso wenig pervers oder verrückt wie jeden der genannten Maler, würde ihn aber auch dann, wenn er im medizinischen Sinne verrückt wäre, noch immer für eine künstlerisch ungewöhnlich starke Begabung halten. Ist es doch, wie Endel einmal richtig sagte, „gar nicht so einfach von der kranken Seele auf die kranke Leistung zu schließen. Wir wissen ja kaum, inwieweit die sogenannten geistigen Erkrankungen wirkliche Krankheiten der Seele sind, und es gibt gar viele schwere Seelenkrankheiten, die nie ins Irrenhaus führen. Und wie Gesundheit die Leistung bedingt, davon wissen wir vollends nichts. Es gibt genug kraftstrotzende Menschen, die widerliche, süßliche, kleinliche Arbeiten hervorbringen.“ Beethoven muß zum Beispiel jedem Spießer als „unbedingt verrückt“ vorgekommen sein, und Mozart, der immer Kränkliche, gab frischeste, lebendigste Kunst, „gesunde“ Heiterkeit und Anmut. Daß man doch darüber immer wieder reden muß! Es ist zum Verzagen…

[…]

Im Saal IX, dem letzten, hängen vier Zeichnungen von Schiele, […].

Zum Schluß ein Wertspruch: „Eine tolle, träumerische und tiefempfindsame Seele ist noch mehr von nöten als ein scharfer Verstand, um über Kunst mitzureden,“, sagte Izimbardi.

A. R-r.

In einem Briefe aus dem Jahre 1886 schrieb Felicien Rops: „Die man die Jungen nennt, sind, glaube ich, die Erfahreneren, denn sie sind in Wahrheit die Ältesten, aus dem einfachen Grunde, weil die, welche im Jahre 1886 schufen, älter in der Geschichte sind als jene, die dasselbe im Jahre 1840 machten. Dieser gewisse Haß der Alten, die sich nicht ändern und folgen können, das dünkt mich der Anfang der letzten Weisheit zu sein und ihr Verschwinden eine Wohltat.“ In der Sezession lernt man jedoch jetzt nicht die Jungen kennen (nur ein paar vereinzelte Repräsentanten sind wie durch ein Versehen „mit hineingerutscht“), aus deren Leistungen ein neues Welterfassen deutlich wird, sondern andere Junge, die nicht eigentlich jung sind, nicht verschwärm, nicht übermütig, nicht revolutionär, nicht genialisch, nicht ungebärdig, ja nicht einmal „unartig“. Die Ausstellung wirkt so, als wollte man erweisen, daß die Mittelmäßigkeit urewig sei, als wollte man den auf die Jugend Hoffenden das Zutrauen zu ihr nehmen, als wollte man zur Resignation hinleiten. Die meisten Aussteller mögen brave Schüler gewesen sein und ihren Lehrern durch folgsame Anstellligkeit Freude bereitet haben, eine Freude, die noch durch das Gefühl der Genugtuung verstärkt wurde, welches sich aus dem Bewußtsein ergibt, den Schüler sich ähnlich zu sehen; aber sie haben es mit all ihrer Beflissenheit nur zum Malbeamtentum, nicht zur Künstlerschaft gebracht.

Die Sezession als Gesamtgebilde ist merklich gealtert. Um zu vermehrter Kraft und erneuerter Bedeutung zu gelangen, bedarf sie der Zufuhr frischer Säfte. Dies haben die Köpfe in ihr vermutlich erkannt und wohl auch deshalb diese Ausstellung der Jungen veranstaltet. Ich bezweifle, daß sich aus dieser Assentierung die richtigen Rekruten für sie ergeben, weil es in der Kunst nicht auf die Zahl, das heißt die Menge der Mannschaft ankommt. Diese unverblümte Erwähnung eines in Kunstkreisen viel erörterten Gedankens wird wohl Anstoß erregen, mußte aber hier Platz finden, weil gewisse Empfindungen und Gedanken sich zersetzen und giftig werden, wenn sie nicht hier herausgesagt werden. Nach dem, was ich vernahm, hat die Sezession viele eingereichten Gemälde zurückgewiesen, weil sie sie gegenständlich abstoßend fand. Nun, es ist falsche Idealität, vor der Darstellung des natürlich Widerwärtigen in der Kunst zurückzuscheuen. In der Kunst kann niemals der Gegenstand das Garstige sein. Häßlich wird ein Bild, eine Plastik nur durch mangelhafte Kunst, durch Unvollkommenheit. Dies wird klar, wenn man sich erinnert, daß man beispielsweise auch eine antike Büste des Sokrates „schön“ findet, obgleich der Dargestellte, wie ihn Laurenberg schildert, ein „überaus häßlicher und übel formierter Mensch gewesen, der einen großen dicken Kopf, Haar wie Sauborsten, ausstehende, schielende Augen, niederhängende, große Backen, eine eingebogene Hundsnase, wulstig aufgeschwollene Lippen, einen stinkenden Odem, einen Höcker auf dem Rücken, kurze, dicke, krumme Beine gehabt hatte und hinkte“. Die künstlerische Darstellung Calibans ist eben wertvoller als die unkünstlerische Darstellung Aphroditens. Und eine Künstlerästhetik, die die Feuerprobe der Häßlichkeit nicht aushält, ist nichts wert. Wenn sich der Künstler Urteil über das Werk eines Künstlers einmal mit dem Urteil des Pöbels deckt, muß es nicht notwendig für die Künstler beschämend sein; schimpflich aber ist es, wenn die Gründe die gleichen sind. Es triumphiert dann der Banause über den Meister.

Für den Beschauer erhält das Kunstwerk Bedeutung durch den Zustand, in den es ihn versetzt; es muß also erfühlt, empfunden werden können, demnach von dem Künstler selbst empfunden worden sein. Die bloße „Mache“, und sei sie noch so virtuos, wir[d] dem zum Erfassen von Kunstwirkungen befähigten Beschauer nie mehr als ein kühles Bestaunen der seelenlosen Fingerfertigkeit abzwingen. Die konstruierten, nicht empfundenen Ekstasen seelisch unterernährter Pinselakrobaten werden ihn gleichgiltig lassen, ebenso gleichgiltig wie die Impressionen der in der Farbentheorie sattelfesten Naturalisten, die sich bei der Erreichung ästhetischer Reize auf das Spiel des Zufalls verlassen, weil, wer sich auf das Spiel des Zufalls verläßt, betrogen wird, da der Zufall falsch spielt. Und langweilen wird den Beschauer die bloße „Gediegenheit“ des Handwerks, die er an sich zwar schätzt, die in der Kunst jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Das „Malenkönnen“ wird fast durchwegs überschätzt, denn es genügt nicht, um Kunst hervorzubringen, dazu sind andere, noch namenlose Mächte erforderlich. „Ich verpflichte mich binnen einer gewissen, nicht allzu langen Zeit jeden nicht farbenblinden Schuster zum Maler auszubilden – der Künstler aber wird geboren!“ sagte mir einmal einer, der selber Künstler war. Und er hatte recht, denn es läßt sich viel mehr lehren, als die meisten glauben. Es kommt deshalb daher, daß sich die meisten mit der Frage gar nicht beschäftigen und weil die Großen und Bedeutenden meist längst vergaßen, von wem und was alles sie lernten, bevor sie zu ihrer Meisterschaft gelangen konnten. Ueber eines sind sich freilich alle schöpferischen Künstler einig, darüber, daß sich Kunst nicht lernen läßt. Nur den Weg zu ihr kann man weisen und Erleichterungen können gegeben werden, die dazu helfen, einen großen Teil dieses Weges rascher, als für gewöhnlich möglich ist, zurückzulegen.

Selbst ein Menschenleben von tizianischer Daseinsdauer würde nicht ausreichen, um „auf alles selber darauf zu kommen“, schon das bereits von anderen Entdeckte sich richtig zu eigen zu machen, es gewissermaßen als Formel aus dem Vorhandenen sich herauszuziehen, erfordert die geduldige Mühe vieler Jahre. Guter Unterricht vermag hier viel, zum mindesten wird sich durch ihn doch wohl erreichen lassen können, daß wir durch die Lehre vom Gesetzmäßigen, das dem Kunstschaffen zugrunde liegt, durch den ständigen Hinweis auf die Natur und durch ständige Verbindung mit ihr zu dem Verständnis des wahrhaft Kunstwesentlichen herangebildet werden. Zugleich aber wird der Unterricht auch auf das hinweisen und es dem Verständnis nahebringen können, was andere anstrebten oder sich aus der Natur heraussahen, empfanden. Das auf dem Gebiet der Tonkunst Erreichte beweist, wie verfeinerungsfähig die allgemeine Empfindung ist. Freilich muß hier sofort zugegeben werden, daß im Verhältnis zu dem guten Unterricht nicht viele ganz hervorragende Meister erzogen werden. Aber dies hängt nicht bloß vom Unterricht, sondern von einer Menge von Zufälligkeiten ab, die hier nicht erörtert werden können. Es dünkt mir nur richtig auszusprechen, daß je besser der Unterricht und je mehr Menschen wirklich guten Unterricht erhalten, desto größer die Möglichkeit wird, die Zahl der bedeutenden Künstler zu vermehren. Denn wir sehen, soweit wir in der Geschichte der Malerei zurückschauen können, stets die bedeutenden Meister aus bedeutenden Schulen hervorgehen oder wieder von bedeutenden Meistern herangebildet oder doch gefördert. Diese bedeutenden Schulen waren allerdings keine Akademien, die bedeutenden Meister der Lehre keine Akademieprofessoren. – So ist es also nicht mehr die Frage, ob vieles gelehrt werden soll und kann, denn das ist als selbstverständlich zu betrachten, sondern die Frage, wie der Unterricht zu gestalten sei, damit er dazu tauge, einen Begabten zum selbstständigen Erfassen der Natur und seines Berufes heranzubilden. Die derzeit geltende Methode scheint mir durchaus nicht das Richtige zu geben, im Gegenteil dürfte gerade durch sie die selbständige Weiterentwicklung am meisten behindert sein. Der heutige Unterricht läßt die scheinbar zwischen Wissen und Können unüberbrückbar klaffenden Klüfte unbeachtet; er weicht Schwierigkeiten aus, unterbindet die Persönlichkeit, statt sie zu entfalten, nimmt die Seele und ersetzt sie durch Rezepte, lehrt malen, nicht gestalten, und tut sich noch etwas darauf zugute, daß er malen lehrt, wie man anno 1865 malte. Er ist bar der einfachen ewigen Grund- und Urformen alles inneren Bewegens.

Es war Vogelstraußpolitik, über die sogenannten „Außenseiter“, die als bösartig, irrsinnig oder gar talentlos verrufenen „Kunstanarchisten“ einfach hinwegzusehen, weil just sie es sind, die neue Werte schaffen. Unwahr ist es, daß sie nichts zeugen, nichts schaffen, nichts können, nichts wissen, als frech zu sein und nichts lernen wollen als den Schwindel. Sie, die „Wilden“, die scheinbar so unbekümmert um eine eingebildete Zukunft den Augenblick leben, sind der Zukunft sicher, werden mit ihrer rauhen und zähen Leidenslast über die zimperliche Weichlichkeit und Wohlanständigkeit der Stubenart der Malbourgeois siegen. Denn der Versuch, einen früheren Stil wieder zum Leben zu erwecken, kann eine Zeitlang, wie Constable sagte, erfolgreich scheinen, die Erfahrung beweist jedoch die Unmöglichkeit seines Gelingens. „Ich könnte ein Gewand Claude Lorrains anlegen und damit auf die Straße gehen, und die vielen, die Claude nur oberflächlich kennen, würden vor mir den Hut abnehmen; schließlich aber würde ich doch auf irgendeinen stoßen, der vertrauter mit ihm ist, und der würde mich der verdienten Verachtung preisgeben. So ist es mit den Künsten. Ein neues gotisches Gebäude oder Meßbuch ist in Wirklichkeit kaum weniger absurd als eine neue Ruine. Die gotische Baukunst, Bildhauerei und Malerei gehören ihrer Zeit an. Die Empfindungen, die ihre Schöpfer leiteten, sind uns fremd, doch wir verbinden damit Vorstellungen, von denen manche, obzwar unbestimmt und dunkel, so doch große Macht über unsere Phantasie haben, und wir spüren Unwillen über den Versuch, uns durch moderne Nachahmungen ihrer Eigentümlichkeiten zu täuschen. Eine Kunst, deren höchste Leistung darin besteht, einen Körper ohne Seele zu reproduzieren, und jede nachahmende und Stilarten vereinigende Kunst ist eine solche minderwertige, lehnen wir ab.“ – Nicht ich allein, der nur der Meinung vieler den sprachlichen Ausdruck leiht, wir alle, denen es um lebendige Kunst zu tun ist, um eine Kunst, die ebenso deutlich wie charakteristisch den Stempel des eigenen Zeitalters trägt wie die Kunst der Gotik, der Renaissance oder Barock den Stempel ihrer Zeit.

Zu sehen, wie die meisten Menschen den bedeutendsten geistigen, seelischen und künstlerischen Regungen ihrer Zeit verständnislos gegenüberstehen, ist durchaus betrübend. Was einen darüber zu trösten vermag, ist der Umstand, daß das wirklich Wert- und Kraftvolle nicht auszurotten, nur für eine Weile zu unterdrücken ist.

[…]

Neben den Bildnissen des Polen hängen zwei Landschaften des Wieners Egon Schiele, der ganz eingesponnen in Träume dahinlebt und auf den man in Wien so lange Steine werfen wird, bis daraus ein Denkmal für ihn errichtet werden kann. Seine beiden ausgestellten Landschaften sind schön, aber man hätte Besseres von ihm zeigen können. Daß die Jury gerade die beiden Figurenbilder zurückwies, die Schiele in der Münchener Sezession einen starken Erfolg, namentlich bei den Malern, gewannen, ist für die ihn beurteilenden Wiener Kollegen beschämend, um so beschämender, als es nur das Gegenständliche der beiden Bilder gewesen sein kann, was den Juroren daran mißfiel. Es wird nämlich allenthalben zugegeben, daß Schiele „sehr talentiert“ ist, nur finden ihn manche „pervers“, nach dem vom kuriosen Kunstkritiker der „Neuen Freien Presse“ ausgegebenen Schlagwort. Schiele befindet sich bei der ihm aufgedrungenen Einschachtelung allerdings in guter Gesellschaft, denn dieselben Leute, die ihn für pervers halten, finden unter anderen auch Greco, Goya, van Gogh „pervers“. Ich halte ihn für ebenso wenig pervers oder verrückt wie jeden der genannten Maler, würde ihn aber auch dann, wenn er im medizinischen Sinne verrückt wäre, noch immer für eine künstlerisch ungewöhnlich starke Begabung halten. Ist es doch, wie Endel einmal richtig sagte, „gar nicht so einfach von der kranken Seele auf die kranke Leistung zu schließen. Wir wissen ja kaum, inwieweit die sogenannten geistigen Erkrankungen wirkliche Krankheiten der Seele sind, und es gibt gar viele schwere Seelenkrankheiten, die nie ins Irrenhaus führen. Und wie Gesundheit die Leistung bedingt, davon wissen wir vollends nichts. Es gibt genug kraftstrotzende Menschen, die widerliche, süßliche, kleinliche Arbeiten hervorbringen.“ Beethoven muß zum Beispiel jedem Spießer als „unbedingt verrückt“ vorgekommen sein, und Mozart, der immer Kränkliche, gab frischeste, lebendigste Kunst, „gesunde“ Heiterkeit und Anmut. Daß man doch darüber immer wieder reden muß! Es ist zum Verzagen…

[…]

Im Saal IX, dem letzten, hängen vier Zeichnungen von Schiele, […].

Zum Schluß ein Wertspruch: „Eine tolle, träumerische und tiefempfindsame Seele ist noch mehr von nöten als ein scharfer Verstand, um über Kunst mitzureden,“, sagte Izimbardi.

A. R-r.

Linked objects

Exhibitions

-

XLIII. Ausstellung der Vereinigung bildender Künstler Österreichs SecessionVienna Secession, Vienna, 22nd Jan.–26th Feb. 1913