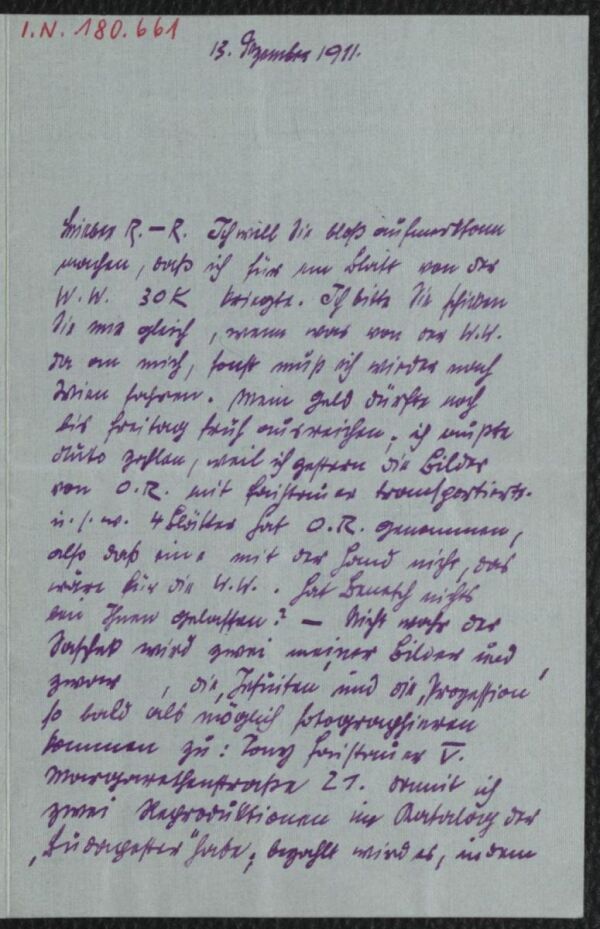

Roessler 1911

Arthur Roessler: “Egon Schiele”, in: Bildende Künstler. Monatsschrift für Künstler und Kunstfreunde, vol. I, no. 3, Vienna 1911, pp. 104–121

„In mir fließt altes, deutsches Blut, und oft spür’ ich der Vorfahren Wesen in mir. Ein Urenkel des Justizrates Friedrich Karl Schiele, ersten Bürgermeisters von Bernburg im Herzogtum Anhalt, wurde ich am 12. Juni 1890, in Tulln an der Donau, durch einen Wiener als Vater, aus einer Krumauerin als Mutter, geboren. Die bildhaft nachwirkenden Eindrücke der Kindheitszeit empfing ich von ebenen Ländern mit Frühlingsalleen und tobenden Stürmen. Es war mir an jenen ersten Tagen, als hörte und roch ich schon die Wunderblumen, die sprachlosen Gärten, die Vögel, in deren blanken Augen als es Herbst war. Wenn es Lenz war, träumte ich von der allgemeinen Musik des Lebens, alsdann freute ich mich über den herrlichen Sommer und lachte als ich in seinem Prangen mir selbst den weißen Winter malte. Bis dahin lebte ich in Freude, in abwechselnd heiterer und wehmütiger Freude; dann begannen die Mußzeiten und die leblosen Schulen, Volksschule in Tulln, Realgymnasium in Klosterneuburg. Ich kam in schier endlos und tot scheinende Städte und betrauerte mich. In dieser Zeit erlebte ich das Sterben meines Vaters. Meine rohen Lehrer waren mir stets Feinde. Sie – und andere – verstanden es nicht, daß ich von Vornehmsten der Vornehmste, von Rückgebern der Rückgebigste bin; daß ich den Tod liebe und das Leben; daß ich alles zugleich bin; aber niemals alles zu gleicher Zeit tue. Ich bin kein dualistisches Wesen: Mensch und Künstler in einem bin ich , und ich bin für mich und für die, denen die durstige Trunksucht nach Frei-sein bei mir alles schenkt – und für alle auch, weil alle ich auch liebe. In mir ist ein ewiges Träumen voll süßesten Lebensüberschußes. Rastlos, mit bangen Schmerzen innen in der Seele, lodert, brennt, wächst das Träumen zum Kampf, Herzenskrampf. Ich bin wahnwitzig rege mit aufgeregter Lust – denn nun kann ich endlich die spendende Sonne wiedersehen und frei sein. Die höchste Empfindung ist Religion und Kunst. Natur ist Zweck – aber dort ist Gott, und ich empfinde in stark, sehr stark, am stärksten. Ich glaube, daß es keine „moderne“ Kunst gibt, daß es nur eine Kunst gibt, und die ist immerwährend.“

So lautet der „Entwurf zu einem geschriebenen Selbstbildnis“ von Egon Schiele, einem Künstler, der wie jeder, der sich vorerst um die Aneignung der technischen Ausdrucksmittel müht, anfangs unoriginell war. Er lernte ein schwieriges Instrument spielen, es ist daher plausibel, daß er zuerst das zu malen versuchte, was andere vor und neben ihm malten, und zwar so wie sie. Auch da Vinci war Veroccios Schüler und Manet lernte an Velasquez wie dieser an Grecco. Es ist eine alte Torheit, zu wähnen, daß es damals einen Meister gab, der sich ohne Verwertung irgendwelcher von der Tradition gebotenen Mittel völlig unbeeinflußt gebildet habe. In einigen frühen Bildern ähnelte Schiele äußerlich dem Meister Gustav Klimt, dann wirkte auch Hodler auf ihn. Reich an Gaben, von denen jede einzelne genügen würde einen geringeren Künstler für’s Leben zu versorgen, entrann er dem schmählichen Zustand, ein lediglich handwerklich geschickter Nachahmer zu werden. Denn er heißt zwar Schiele, schielt aber nicht. Eine dauernde Unterwerfung unter fremde Art erträgt sein kräftig entwickeltes Persönlichkeitsgefühl nicht. Er nahm zu Beginn nur das ihm Wesensgemäße eben dort, wo er es fand, und ihm bislang unbekannt gewesenes Neues griff er begierig auf, wenn es ihm half sich vom bekannten Alten zu lösen, das ihm lästig war als falsch Erkanntes. Ein unermüdlicher Arbeiter, wurde er als Zeichner erstaunlich rasch selbständig, fertig, fast virtuos. Der treffsichere Strich floß ihm aus dem Handgelenk. Was dem Musiker das Skalen- und Etüdenspiel ist, das ist für Schiele unaufhörliches, immens emsiges Zeichnen: Training des Handgelenks. Keine Gelegenheit hiezu läßt er unbenützt; so ist es auch zu verstehen, daß er nicht nur im Atelier, sondern auch vor der Natur, in der Eisenbahn während der Fahrt und in der Gesellschaft während des Gesprächs immerzu den Stift handhabt. Winkelig verschachtelte Gäßchen in Krumau, Felderbreiten in der Marchebene, alte Häuser in Grinzing. Berglandschaften in Tirol und Hafenanlagen an der Adria und die Menschen allda notierte er mit sparsamen, gleichsam stenographischen Strichen und Strichelchen. Keine Winzigkeit gilt ihm gering. Bald genug rang sich Schiele auch zu einer persönlichen Malerei durch. Vom dünnfließenden, verriebenen und vertriebenen Farbenauftrag, der für eine große Form eine durchgehende Farbe bevorzugte, gelangte er, der ein Experimentierer und Boßler ist, zu einer höchst aparten Pinseltechnik. Es begann auf seinen Malereien die vordem salbig verstrichene Farbe zu prickeln, in Tupfen und Drückern, Stricherln und Fleckerln, kantigen und rundlichen, zu glitzern, zu glühen und zu leuchten in einer köstlichen Transparenz. Die ganze Nervosität der eiligen und doch so zielenden und fest aufsetzenden Hand bebt und lebt in Schieles pikantem Pinselstrich nach. In Schieles buntem Farbengeflirr ist möglicherweise etwas von der urhaften Farbensymbolik, deren Regel lautet: im Roten eröffnet sich das Feuer, ist Suchen und Begehren; im Gelben ist das Licht, das Finden und Erkennen; im Weißen ist die Klarheit, der Besitz und Genuß; im Grünen Verbergung des Lichts, Hoffnung und Erwartung; im Blauen der Schatten, Merken und Denken; im Schwarzen die Finsternis, das Ende, Vergessen.

Schiele ist die Einsamkeit gewohnt, und würde es innerlich ertragen, verkannt, ja, unbekannt zu sein; wenn er nun doch Aufmerksamkeit und Teilnahme für sich und seine Arbeiten fordert, geschieht es, gezwungen von der banalen Notwendigkeit, sich materielle Daseins- und Schaffensmöglichkeit zu erringen. Denn Schiele kann wohl Bilder malen, aber verkaufen kann er sie nur selten. Natürlich ist er – die biederen Bürger mögen geruhsam bleiben – selber daran schuld. Warum malt er das, was ihm gefällt, und nicht das, was den Leuten gefällt, die sich für kunstsinnig halten, und die mitunter sogar Käufer von Kunstdingen sind! Es ist nämlich unläugbar wahr: Schieles Malereien enthalten nicht viel von der beliebten „fein-säuberlichen Ausführung“, nicht viel von der gepriesenen Naturwahrheit, keine moralische Tendenz, nichts gegenständlich Anmutiges; sie sind vielmehr sehr unvernünftig und nutzlos. Weder das Bürgertum noch die Aristokratie findet ihr Herz durch Schieles Bildwerke bewegt, ihren Geist natürlich erst recht nicht, kaum die Sinne. Er steht außerhalb der „Gesellschaft“, ein Einsamer. Darum wenden sich Jene, die kultivierte Dummheit und gehegte Vorurteile in irgend welcher Gestalt in seinen Arbeiten suchen, enttäuscht ab, da sie derlei darin nicht finden. der „Inhalt“ seiner Werke ist nicht neu, ist Urewiges, neu sind nur seine Audrucksmittel. Eigentlich auch nicht, denn das sind Linien und Farben. Also ist es die Form. Ganz recht: die Form, denn es gibt nichts neues außer der Form.

Diese besondere, nur ihm eigentümliche Form schwingt, hat Rhythmus. Sie wirkt durch den Sehsinn auf Leib und die Seele des empfindlichen Beschauers und lockt durch ihre Bewegung zum Schaukeln, zum Schreiten, zum Tanzen; sie schwingt. Anderer Leute Malereien ersäufen uns in ihrem farbigen Gesudel, wir kriegen keine Luft in ihrem Dunst, ihre schmierigen Wogen ersticken uns, während Schieles Gemälde erleuchten, befreien, unser Bewußtsein bereichern. Unser, sag’ ich, und einige Wenige mein’ ich; denn unsere Zeit ist nicht eigentlich künstlerisch, hat nur für Kunst einige Anteilnahme. Das muß man wissen, um zu verstehen, daß Schiele bisher mehr sich als andern zur Lust arbeitete. Er „leistet“ sich in „jugendlichem Übermut“ diesen „Luxus“. Und keine Hoffnung vorerst, daß Schiele „klüger“ würde. (Gott sei dank!) Er will nicht, wehrt lächelnd und achselzuckend ab, wenn ihm „wohlwollende Professoren“ und gemäßigt temperierte Kunstfreunde onkelhaft „nahe legen“ doch ein wenig „entgegenkommender“ zu sein, d. h. zu malen. Schiele graut nicht vor den gräßlichsten Erscheinungen, die man erschauen kann, aber voll Abscheu gegen alle Konvention und vom Wesen aus ungeschickt zum Kompromiss, graut ihm vor unkünstlerischen Konzessionen und scheinfrommer Verlockung Sich den Leuten zu nähern, hält er für verfehlt; er verlangt, daß sie sich ihm nähern. Alle Oberredung hält er im Grunde, trotz möglicher Erfolge, nur für vorübergehend wirksam, also für eigentlich durchaus vergeblich. Er versteift sich darauf Künstler zu sein und nur Künstlerisches schaffen zu wollen. Diese harte Eigensinnigkeit – oder wie man es sonst nennen mag – muß er natürlich büßen. Und er büßt unbußfertig, malt nach wie vor Bilder, mit denen er keine anderen Absichten verfolgt, außer solchen, die das Publikum nicht interessieren, weil es künstlerische Absichten sind. Er weiß, daß unter Umständen der Beruf des Künstlers ein großes Opfer heischt – das Leben; er ist bereit dieses Opfer zu bringen, unbeirrt, festwillig den selbstgewählten Weg zu gehen, und klagt darum nie darüber, mißverstanden, verläumdet, verhöhnt zu werden. Fremder Erfolg ward ihm noch nie zur Qual. Er ist sich seines Wertes stolz bewußt und verachtet den Neid.

Die Leute wünschen, daß der Künstler, der von ihnen aufgenommen werden möchte, sich von ihnen nicht unterscheide, daß er seinen Beruf so treibe, wie sie ihr Geschäft. Er beunruhigt sie, wenn er anders ist, denn sie sind Bourgeois und ganz und gar normal, wie sie mit eitler Genugtuung immer wieder betonen. Der normale, bürgerliche Mensch bekümmert jedoch den Künstler wenig, wie Gide eine seiner Figuren sagen läßt, weil er sich unterdrücken und dennoch überall wiederfinden läßt. Der Normalspießer ist der Generalnenner der Menschheit, der, den man in der Arithmetik, wenn die Zähler gegeben sind, unter jeder Ziffer fortlassen kann, ohne daß sie ihre persönliche Kraft verliert. Der normale Mensch, das ist jener Rückstand, jener Rohstoff, den man nach dem Schmelzen, bei dem sich Besonderheiten verfeinern, auf dem Boden der Retorten wiederfindet. Er ist die ursprüngliche Taube, die man durch die Kreuzung der Variationen wiedererhält – eine graue Taube – die farbigen Federn sind gefallen; er hat nicht mehr, was ihn unterscheidet. – Der Künstler will sich aber unterscheiden. Schiele nun ist ein Differenzierter. Seine Malereien sind die formvollen Manifestationen gesichtssinnlich nervöser Empfindungen, empfindlicher Impressionen. Sie entstanden und entstehen aus Trieb und Drang, ohne Pose, ohne Verbitterung, völlig hoffnungslos, und gefallen darum nur jenen, denen sinnliches Erleben unscheinbarer und verborgener Lebensaugenblicke und deren künstlerisch vollzogene Übertragung auf die Fläche noch immer als Werte gelten, die sie nicht entbehren möchten.

Der persönliche Umgang mit Schiele gibt keine Behelfe zur Erschließung mancher Rätselhaftigkeit in seiner Malerei. Seine Kunst ist monologisch und in einem gewissen Betracht dämonomanisch. Manche seiner Bilder sind die Materialisationen im verdunkelten Bewußtsein hell gewordener Erscheinungen. Er fühlt hinter dem warmen Blutleben das Schicksal lauern, und gibt diesem Gefühl sinnfälligen Ausdruck in fast frommer Einfalt. Manch’ anderer würde sich vor solchen Aussonderungen ängstigen oder schämen, er aber freut sich ihrer, denn er hat die naive Kraft sie in künstlerische Sensationen umzuwandeln, und den seltenen Mut der Grausamkeit gegen sich selbst.

Voll innerer Schleuderkraft, bedarf er der Erholung nicht, denn ihm ist das Schaffen keine Mühe, die Arbeit ermüdet ihn nicht, das Gestalten vollzieht sich bei ihm mit der leichten Selbstverständlichkeit eines gesund-natürlichen Ausscheidungsprozesses. Beschwerden verursacht ihm bloß das Erleben und die innere Umwandlung des geistig Erlebten in ein sinnlich Wahrnehmbares.

Fähig zu träumen ohne zu schlafen, eignet Schiele die besondere Künstlertugend des zeitweiligen Müßigganges, der so überaus reich an Früchten ist. Er kann Stunden verschlendern, gemächlich an einem Waldesrand, an einem Flußufer oder Seegestade, auf dem sonnigen Platz einer alten, dunklen Stadt sitzen, ohne Sorge, dadurch etwas zu versäumen, weil bei ihm nicht die Not, sondern der Überfluß schöpferisch wurde. Anderen ist das Leben zu arm, ihm fast zu reich; kaum vermag er sich der auf ihn eindringenden Fülle zu erwehren. Er trachtet darum nach Klarheit, Auslese, Stil.

Charakteristisch für seine gewissermaßen traumwandlerisch intuitive Art ist es, daß seine aufgestaute Kraft mitunter Bildwerke schafft, die weit über seinem eigenen, verstandesmäßigen Urteil stehen.

Was er schuf und schafft – er ist nämlich Gestalter, Schöpfer, nicht Schilderer, Erzähler – läßt sich in den notgedrungen knappen Zeilen eines Begleittextes nicht sagen, nur andeuten. Schiele hat Menschenantlitze gesehen und gemalt, die blaß schimmern und kummervoll lächeln und dem Antlitz eines Vampyrs gleichen, dem die grausige Nahrung fehlt; Antlitze von Besessenen, deren Seelen schwären, und die unsägliches Leiden zu maskenhafter Starre gerinnen ließ, Antlitze, die in feiner Art die Synthese eines menschlichen Innenlebens bildhaft geben, mit allen sachtesten Abstufungen in den Äußerungen des Grüblerischen, Bedächtigen, Überlegenden, Verträumten, ja schier Vegetativen, des Leidenschaftlichen, des Bösen, Guten, Innigen oder Kalten. Er hat die fahlen Farben der Verwesung in Menschengesichtern mit edelsteinkalten Augen gesehen, den Tod unter der Haut, und mit unsäglichem Verwundern verklammte, deformierte Hände mit gelbem Horn der Nägel wahrgenommen. Durch Monate war er damit beschäftigt Proletarierkinder zu zeichnen und zu malen. Ihn faszinierten die Verwüstungen der schmutzigen Leiden, denen diese an sich Unschuldigen ausgesetzt sind. Staunend sah er die seltsamen Veränderungen der Haut, in deren schlaffen Gefäßen dünnes, wässeriges Blut und verdorbene Säfte träge rieseln; staunend sah er auch die lichtscheuen, grünen Augen hinter rot entzündeten Lidern, die verskrofelten Handknochen, die schleimigen Mäuler – und – – die Seele in diesen schlechten Gefäßen. Als der Neu-Gothiker, der er ist, sah und malte er sie. Ich muß mich hier selbst zitieren: Man sagt: die Leiber der Gothiker sind garstig. Ja, im Sinne der Griechen. Die Leiber sind die Hüllen der Seelen und verändern sich mit diesen. Sie Seelen der Gothiker waren nicht mehr griechenheiter, sie hatten viel erlitten, und die Leiber wiesen die Male. Die alten, deutschen Meister haben nach dem künstlerischen Ausdruck dieser leidensvollen Seelen getrachtet, und weil das Leiden nicht verschönt, haben sie Garstiges geschaffen. Dafür haben die Stigmatisationen des Leidens, die sie gewahrten, das, was die Griechen nur schön gestalten konnten, erschütternd und erhaben gemacht. Die Garstigkeit des menschlichen Leibes ist, wie Huysmans sagte, von einer seltsamen Traurigkeit, und weil sie diese große Traurigkeit der leiblichen Hässlichkeit verstanden und künstlerisch wiedergaben, haben die alten, deutschen Meister eine hohe Stufe der ästhetischen Hierarchie erreicht. Man betrachte eine von ihnen gezeichnete Frau aus dem Volke: ohne Rasse, erschöpft durch Krankheiten, welk und müde, nackt dastehend, wird man mit ihr die alten Heiden in die Flucht schlagen; der gothische Künstler wird dagegen bewegt sein beim Anblick dieses Bauches, den die Mutterschaft entstellt und runzelig gemacht hat, dieser Brüste, die durch das Säugen entleert, schlaff herunter hängen. Der Schmerz, die große Muse, hat diesen Leib, indem er ihn brach, dramatisiert. Die Kunst der Gothiker entsprang keiner großen Heiterkeit, sondern einem großen Ernst.

All’ das läßt sich auch von Schiele und seiner Kunst sagen, denn auch ihr ist die Trauer gesellt, die erlauchte Begleiterin der Schönheit, wie einer einmal sagte.

Außer den Bildern und Zeichnungen, die ich „gothisch“ nenne, hat Egon Schiele auch noch andere geschaffen, die weniger „graulich“ sind. Er hat die Leiber gesunder Kinder studiert, deren zartgefärbtes Fleisch noch milchig ist, und den voll prangenden Körper des Weibes, in jungfräulicher Herbheit, in der schlaffen Lässigkeit der Wollust oder Wärme, in allen anderen Stadien auch auf Form und Farbe hin studiert.

Der heuchlerischen Empörung Jener, die über diese Arbeiten Schieles geifersüchtig zetern, möchte ich als „Merks“ die Tagebuchnotiz Baudelaires mit auf den Weg geben, die da lautet: „Alle jene Dummköpfe der Bourgeoisie, die unaufhörlich die Worte: „Unmoralisch, Immoralität, Moral in der Kunst“ und andere Dummheiten aussprechen, erinnern mich an Louise Villedieu, eine Fünffrankhure, die, als sie mich einmal in den Louvre begleitete, zu erröten begann, indem sie mich jeden Augenblick am Ärmel zog, ihr Gesicht bedeckte und mich vor den unsterblichen Statuen und Gemälden fragte, wie man solche Unanständigkeiten öffentlich ausstellen könne.“ Wer in Schieles Kunstwerken nur das Nackte sieht, nur das obszöne Nackte und sonst nichts, dem ist nicht zu helfen, denn „jedes Menschen Sensibilität ist sein Genie.“

A. R-r.

So lautet der „Entwurf zu einem geschriebenen Selbstbildnis“ von Egon Schiele, einem Künstler, der wie jeder, der sich vorerst um die Aneignung der technischen Ausdrucksmittel müht, anfangs unoriginell war. Er lernte ein schwieriges Instrument spielen, es ist daher plausibel, daß er zuerst das zu malen versuchte, was andere vor und neben ihm malten, und zwar so wie sie. Auch da Vinci war Veroccios Schüler und Manet lernte an Velasquez wie dieser an Grecco. Es ist eine alte Torheit, zu wähnen, daß es damals einen Meister gab, der sich ohne Verwertung irgendwelcher von der Tradition gebotenen Mittel völlig unbeeinflußt gebildet habe. In einigen frühen Bildern ähnelte Schiele äußerlich dem Meister Gustav Klimt, dann wirkte auch Hodler auf ihn. Reich an Gaben, von denen jede einzelne genügen würde einen geringeren Künstler für’s Leben zu versorgen, entrann er dem schmählichen Zustand, ein lediglich handwerklich geschickter Nachahmer zu werden. Denn er heißt zwar Schiele, schielt aber nicht. Eine dauernde Unterwerfung unter fremde Art erträgt sein kräftig entwickeltes Persönlichkeitsgefühl nicht. Er nahm zu Beginn nur das ihm Wesensgemäße eben dort, wo er es fand, und ihm bislang unbekannt gewesenes Neues griff er begierig auf, wenn es ihm half sich vom bekannten Alten zu lösen, das ihm lästig war als falsch Erkanntes. Ein unermüdlicher Arbeiter, wurde er als Zeichner erstaunlich rasch selbständig, fertig, fast virtuos. Der treffsichere Strich floß ihm aus dem Handgelenk. Was dem Musiker das Skalen- und Etüdenspiel ist, das ist für Schiele unaufhörliches, immens emsiges Zeichnen: Training des Handgelenks. Keine Gelegenheit hiezu läßt er unbenützt; so ist es auch zu verstehen, daß er nicht nur im Atelier, sondern auch vor der Natur, in der Eisenbahn während der Fahrt und in der Gesellschaft während des Gesprächs immerzu den Stift handhabt. Winkelig verschachtelte Gäßchen in Krumau, Felderbreiten in der Marchebene, alte Häuser in Grinzing. Berglandschaften in Tirol und Hafenanlagen an der Adria und die Menschen allda notierte er mit sparsamen, gleichsam stenographischen Strichen und Strichelchen. Keine Winzigkeit gilt ihm gering. Bald genug rang sich Schiele auch zu einer persönlichen Malerei durch. Vom dünnfließenden, verriebenen und vertriebenen Farbenauftrag, der für eine große Form eine durchgehende Farbe bevorzugte, gelangte er, der ein Experimentierer und Boßler ist, zu einer höchst aparten Pinseltechnik. Es begann auf seinen Malereien die vordem salbig verstrichene Farbe zu prickeln, in Tupfen und Drückern, Stricherln und Fleckerln, kantigen und rundlichen, zu glitzern, zu glühen und zu leuchten in einer köstlichen Transparenz. Die ganze Nervosität der eiligen und doch so zielenden und fest aufsetzenden Hand bebt und lebt in Schieles pikantem Pinselstrich nach. In Schieles buntem Farbengeflirr ist möglicherweise etwas von der urhaften Farbensymbolik, deren Regel lautet: im Roten eröffnet sich das Feuer, ist Suchen und Begehren; im Gelben ist das Licht, das Finden und Erkennen; im Weißen ist die Klarheit, der Besitz und Genuß; im Grünen Verbergung des Lichts, Hoffnung und Erwartung; im Blauen der Schatten, Merken und Denken; im Schwarzen die Finsternis, das Ende, Vergessen.

Schiele ist die Einsamkeit gewohnt, und würde es innerlich ertragen, verkannt, ja, unbekannt zu sein; wenn er nun doch Aufmerksamkeit und Teilnahme für sich und seine Arbeiten fordert, geschieht es, gezwungen von der banalen Notwendigkeit, sich materielle Daseins- und Schaffensmöglichkeit zu erringen. Denn Schiele kann wohl Bilder malen, aber verkaufen kann er sie nur selten. Natürlich ist er – die biederen Bürger mögen geruhsam bleiben – selber daran schuld. Warum malt er das, was ihm gefällt, und nicht das, was den Leuten gefällt, die sich für kunstsinnig halten, und die mitunter sogar Käufer von Kunstdingen sind! Es ist nämlich unläugbar wahr: Schieles Malereien enthalten nicht viel von der beliebten „fein-säuberlichen Ausführung“, nicht viel von der gepriesenen Naturwahrheit, keine moralische Tendenz, nichts gegenständlich Anmutiges; sie sind vielmehr sehr unvernünftig und nutzlos. Weder das Bürgertum noch die Aristokratie findet ihr Herz durch Schieles Bildwerke bewegt, ihren Geist natürlich erst recht nicht, kaum die Sinne. Er steht außerhalb der „Gesellschaft“, ein Einsamer. Darum wenden sich Jene, die kultivierte Dummheit und gehegte Vorurteile in irgend welcher Gestalt in seinen Arbeiten suchen, enttäuscht ab, da sie derlei darin nicht finden. der „Inhalt“ seiner Werke ist nicht neu, ist Urewiges, neu sind nur seine Audrucksmittel. Eigentlich auch nicht, denn das sind Linien und Farben. Also ist es die Form. Ganz recht: die Form, denn es gibt nichts neues außer der Form.

Diese besondere, nur ihm eigentümliche Form schwingt, hat Rhythmus. Sie wirkt durch den Sehsinn auf Leib und die Seele des empfindlichen Beschauers und lockt durch ihre Bewegung zum Schaukeln, zum Schreiten, zum Tanzen; sie schwingt. Anderer Leute Malereien ersäufen uns in ihrem farbigen Gesudel, wir kriegen keine Luft in ihrem Dunst, ihre schmierigen Wogen ersticken uns, während Schieles Gemälde erleuchten, befreien, unser Bewußtsein bereichern. Unser, sag’ ich, und einige Wenige mein’ ich; denn unsere Zeit ist nicht eigentlich künstlerisch, hat nur für Kunst einige Anteilnahme. Das muß man wissen, um zu verstehen, daß Schiele bisher mehr sich als andern zur Lust arbeitete. Er „leistet“ sich in „jugendlichem Übermut“ diesen „Luxus“. Und keine Hoffnung vorerst, daß Schiele „klüger“ würde. (Gott sei dank!) Er will nicht, wehrt lächelnd und achselzuckend ab, wenn ihm „wohlwollende Professoren“ und gemäßigt temperierte Kunstfreunde onkelhaft „nahe legen“ doch ein wenig „entgegenkommender“ zu sein, d. h. zu malen. Schiele graut nicht vor den gräßlichsten Erscheinungen, die man erschauen kann, aber voll Abscheu gegen alle Konvention und vom Wesen aus ungeschickt zum Kompromiss, graut ihm vor unkünstlerischen Konzessionen und scheinfrommer Verlockung Sich den Leuten zu nähern, hält er für verfehlt; er verlangt, daß sie sich ihm nähern. Alle Oberredung hält er im Grunde, trotz möglicher Erfolge, nur für vorübergehend wirksam, also für eigentlich durchaus vergeblich. Er versteift sich darauf Künstler zu sein und nur Künstlerisches schaffen zu wollen. Diese harte Eigensinnigkeit – oder wie man es sonst nennen mag – muß er natürlich büßen. Und er büßt unbußfertig, malt nach wie vor Bilder, mit denen er keine anderen Absichten verfolgt, außer solchen, die das Publikum nicht interessieren, weil es künstlerische Absichten sind. Er weiß, daß unter Umständen der Beruf des Künstlers ein großes Opfer heischt – das Leben; er ist bereit dieses Opfer zu bringen, unbeirrt, festwillig den selbstgewählten Weg zu gehen, und klagt darum nie darüber, mißverstanden, verläumdet, verhöhnt zu werden. Fremder Erfolg ward ihm noch nie zur Qual. Er ist sich seines Wertes stolz bewußt und verachtet den Neid.

Die Leute wünschen, daß der Künstler, der von ihnen aufgenommen werden möchte, sich von ihnen nicht unterscheide, daß er seinen Beruf so treibe, wie sie ihr Geschäft. Er beunruhigt sie, wenn er anders ist, denn sie sind Bourgeois und ganz und gar normal, wie sie mit eitler Genugtuung immer wieder betonen. Der normale, bürgerliche Mensch bekümmert jedoch den Künstler wenig, wie Gide eine seiner Figuren sagen läßt, weil er sich unterdrücken und dennoch überall wiederfinden läßt. Der Normalspießer ist der Generalnenner der Menschheit, der, den man in der Arithmetik, wenn die Zähler gegeben sind, unter jeder Ziffer fortlassen kann, ohne daß sie ihre persönliche Kraft verliert. Der normale Mensch, das ist jener Rückstand, jener Rohstoff, den man nach dem Schmelzen, bei dem sich Besonderheiten verfeinern, auf dem Boden der Retorten wiederfindet. Er ist die ursprüngliche Taube, die man durch die Kreuzung der Variationen wiedererhält – eine graue Taube – die farbigen Federn sind gefallen; er hat nicht mehr, was ihn unterscheidet. – Der Künstler will sich aber unterscheiden. Schiele nun ist ein Differenzierter. Seine Malereien sind die formvollen Manifestationen gesichtssinnlich nervöser Empfindungen, empfindlicher Impressionen. Sie entstanden und entstehen aus Trieb und Drang, ohne Pose, ohne Verbitterung, völlig hoffnungslos, und gefallen darum nur jenen, denen sinnliches Erleben unscheinbarer und verborgener Lebensaugenblicke und deren künstlerisch vollzogene Übertragung auf die Fläche noch immer als Werte gelten, die sie nicht entbehren möchten.

Der persönliche Umgang mit Schiele gibt keine Behelfe zur Erschließung mancher Rätselhaftigkeit in seiner Malerei. Seine Kunst ist monologisch und in einem gewissen Betracht dämonomanisch. Manche seiner Bilder sind die Materialisationen im verdunkelten Bewußtsein hell gewordener Erscheinungen. Er fühlt hinter dem warmen Blutleben das Schicksal lauern, und gibt diesem Gefühl sinnfälligen Ausdruck in fast frommer Einfalt. Manch’ anderer würde sich vor solchen Aussonderungen ängstigen oder schämen, er aber freut sich ihrer, denn er hat die naive Kraft sie in künstlerische Sensationen umzuwandeln, und den seltenen Mut der Grausamkeit gegen sich selbst.

Voll innerer Schleuderkraft, bedarf er der Erholung nicht, denn ihm ist das Schaffen keine Mühe, die Arbeit ermüdet ihn nicht, das Gestalten vollzieht sich bei ihm mit der leichten Selbstverständlichkeit eines gesund-natürlichen Ausscheidungsprozesses. Beschwerden verursacht ihm bloß das Erleben und die innere Umwandlung des geistig Erlebten in ein sinnlich Wahrnehmbares.

Fähig zu träumen ohne zu schlafen, eignet Schiele die besondere Künstlertugend des zeitweiligen Müßigganges, der so überaus reich an Früchten ist. Er kann Stunden verschlendern, gemächlich an einem Waldesrand, an einem Flußufer oder Seegestade, auf dem sonnigen Platz einer alten, dunklen Stadt sitzen, ohne Sorge, dadurch etwas zu versäumen, weil bei ihm nicht die Not, sondern der Überfluß schöpferisch wurde. Anderen ist das Leben zu arm, ihm fast zu reich; kaum vermag er sich der auf ihn eindringenden Fülle zu erwehren. Er trachtet darum nach Klarheit, Auslese, Stil.

Charakteristisch für seine gewissermaßen traumwandlerisch intuitive Art ist es, daß seine aufgestaute Kraft mitunter Bildwerke schafft, die weit über seinem eigenen, verstandesmäßigen Urteil stehen.

Was er schuf und schafft – er ist nämlich Gestalter, Schöpfer, nicht Schilderer, Erzähler – läßt sich in den notgedrungen knappen Zeilen eines Begleittextes nicht sagen, nur andeuten. Schiele hat Menschenantlitze gesehen und gemalt, die blaß schimmern und kummervoll lächeln und dem Antlitz eines Vampyrs gleichen, dem die grausige Nahrung fehlt; Antlitze von Besessenen, deren Seelen schwären, und die unsägliches Leiden zu maskenhafter Starre gerinnen ließ, Antlitze, die in feiner Art die Synthese eines menschlichen Innenlebens bildhaft geben, mit allen sachtesten Abstufungen in den Äußerungen des Grüblerischen, Bedächtigen, Überlegenden, Verträumten, ja schier Vegetativen, des Leidenschaftlichen, des Bösen, Guten, Innigen oder Kalten. Er hat die fahlen Farben der Verwesung in Menschengesichtern mit edelsteinkalten Augen gesehen, den Tod unter der Haut, und mit unsäglichem Verwundern verklammte, deformierte Hände mit gelbem Horn der Nägel wahrgenommen. Durch Monate war er damit beschäftigt Proletarierkinder zu zeichnen und zu malen. Ihn faszinierten die Verwüstungen der schmutzigen Leiden, denen diese an sich Unschuldigen ausgesetzt sind. Staunend sah er die seltsamen Veränderungen der Haut, in deren schlaffen Gefäßen dünnes, wässeriges Blut und verdorbene Säfte träge rieseln; staunend sah er auch die lichtscheuen, grünen Augen hinter rot entzündeten Lidern, die verskrofelten Handknochen, die schleimigen Mäuler – und – – die Seele in diesen schlechten Gefäßen. Als der Neu-Gothiker, der er ist, sah und malte er sie. Ich muß mich hier selbst zitieren: Man sagt: die Leiber der Gothiker sind garstig. Ja, im Sinne der Griechen. Die Leiber sind die Hüllen der Seelen und verändern sich mit diesen. Sie Seelen der Gothiker waren nicht mehr griechenheiter, sie hatten viel erlitten, und die Leiber wiesen die Male. Die alten, deutschen Meister haben nach dem künstlerischen Ausdruck dieser leidensvollen Seelen getrachtet, und weil das Leiden nicht verschönt, haben sie Garstiges geschaffen. Dafür haben die Stigmatisationen des Leidens, die sie gewahrten, das, was die Griechen nur schön gestalten konnten, erschütternd und erhaben gemacht. Die Garstigkeit des menschlichen Leibes ist, wie Huysmans sagte, von einer seltsamen Traurigkeit, und weil sie diese große Traurigkeit der leiblichen Hässlichkeit verstanden und künstlerisch wiedergaben, haben die alten, deutschen Meister eine hohe Stufe der ästhetischen Hierarchie erreicht. Man betrachte eine von ihnen gezeichnete Frau aus dem Volke: ohne Rasse, erschöpft durch Krankheiten, welk und müde, nackt dastehend, wird man mit ihr die alten Heiden in die Flucht schlagen; der gothische Künstler wird dagegen bewegt sein beim Anblick dieses Bauches, den die Mutterschaft entstellt und runzelig gemacht hat, dieser Brüste, die durch das Säugen entleert, schlaff herunter hängen. Der Schmerz, die große Muse, hat diesen Leib, indem er ihn brach, dramatisiert. Die Kunst der Gothiker entsprang keiner großen Heiterkeit, sondern einem großen Ernst.

All’ das läßt sich auch von Schiele und seiner Kunst sagen, denn auch ihr ist die Trauer gesellt, die erlauchte Begleiterin der Schönheit, wie einer einmal sagte.

Außer den Bildern und Zeichnungen, die ich „gothisch“ nenne, hat Egon Schiele auch noch andere geschaffen, die weniger „graulich“ sind. Er hat die Leiber gesunder Kinder studiert, deren zartgefärbtes Fleisch noch milchig ist, und den voll prangenden Körper des Weibes, in jungfräulicher Herbheit, in der schlaffen Lässigkeit der Wollust oder Wärme, in allen anderen Stadien auch auf Form und Farbe hin studiert.

Der heuchlerischen Empörung Jener, die über diese Arbeiten Schieles geifersüchtig zetern, möchte ich als „Merks“ die Tagebuchnotiz Baudelaires mit auf den Weg geben, die da lautet: „Alle jene Dummköpfe der Bourgeoisie, die unaufhörlich die Worte: „Unmoralisch, Immoralität, Moral in der Kunst“ und andere Dummheiten aussprechen, erinnern mich an Louise Villedieu, eine Fünffrankhure, die, als sie mich einmal in den Louvre begleitete, zu erröten begann, indem sie mich jeden Augenblick am Ärmel zog, ihr Gesicht bedeckte und mich vor den unsterblichen Statuen und Gemälden fragte, wie man solche Unanständigkeiten öffentlich ausstellen könne.“ Wer in Schieles Kunstwerken nur das Nackte sieht, nur das obszöne Nackte und sonst nichts, dem ist nicht zu helfen, denn „jedes Menschen Sensibilität ist sein Genie.“

A. R-r.